2 中国科学院大气物理研究所云降水物理与强风暴实验室, 北京 100029

3 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室, 北京 100081

2 Laboratory of Cloud-Precipitation Physics and Severe Storms, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

3 State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

东北冷涡是影响我国东北地区的主要系统之一,发生在东北地区的强降水、 冰雹、 大风等天气过程大部分都是由于东北冷涡引起,所以关于东北冷涡的研究至关重要。然而,东北冷涡的降水易发生区并非在冷涡中心处,也不是均匀对称地分布在东北冷涡中,因此,对于东北冷涡引发降水的区域一直是一个预报难点。

东北冷涡是指在500 hPa天气图中(35°N~60°N,115°E~145°E)范围内出现闭合等高线,并伴有冷中心或冷槽,且持续时间在3天或3天以上的低压环流系统,它是在东亚阻塞形势下发展形成的较为深厚的冷低压系统(孙力等,1994)。相对于南方暴雨的系统性研究,我国学者对东北冷涡的研究起步较晚,陶诗言(1980)指出东北冷涡型是我国主要暴雨的天气系统之一,通常给东北地区和华北地区造成暴雨。赵思雄等(1980)研究了影响中国的不同低涡过程,指出当东北冷涡与北上的热带系统相结合时,就会激发出极强的暴雨过程。孙力等(1994)分析了东北冷涡与东亚大型环流系统之间的关系,表明东北冷涡的出现不仅在时间上有相对的集中期,在地理分布上也有明显的密集区,同时东亚阻塞高压的异常发展及位置变化、 西太平洋副热带高压的强度及位置变化对东北冷涡的形成和发展都有重要影响。苗春生等(2006)对东北冷涡与华南前汛期降水进行统计,定义了一个前汛期东北冷涡强度指数(NECVI)。何金海等(2006)对东北地区夏季降水、 东北冷涡与前期北半球环状模和海温的关系进行统计,定义了夏季东北冷涡强度指数,表明2月北半球环状模和中国近海海温的异常可以作为夏季东北冷涡异常的一个前兆信号,为东北地区夏季降水异常的预测提供参考。齐彦斌等(2007)通过分析东北冷涡中对流云带的宏观特征和微物理结构,对降水形成机制进行初步探讨。王东海等(2009)引入切变风螺旋度和热成风螺旋度,并对东北冷涡暴雨进行诊断分析,研究表明降水中心位置与切变风螺旋度的正值和负值的边界一致,同时与降水强度变化也有很好的对应。姚秀萍等(2007)通过研究梅雨锋上与低涡降水相伴的干侵入研究表明,在低涡降水区以西,高空偏北气流穿越等压面下沉,所产生的干冷平流作用将激发对流层中低层对流不稳定的产生,同时引起垂直方向上的降温,使得对流不稳定增强最终导致低涡降水增加。吴迪等(2010)通过卫星水汽图像和大气动力场相结合的方法研究东北冷涡过程中的干侵入特征,表明干侵入是激发冷涡发生、 发展的动力条件之一。刘会荣和李崇银(2010)分析了济南以北地区干空气侵入现象的主要方式有两种,分别为对流层顶附近向下的干空气侵入和对流层低层由北向南的干空气侵入。

在东北冷涡过程中出现的中尺度对流系统(MCS)会引发突发性强对流,造成局地天气灾害,这包括暴雨、 冰雹、 雷雨、 短时大风等强对流性天气灾害,因此对于东北冷涡中的中尺度系统的研究,在近年得到了更多学者的关注。Chen et al.(1988)利用Q 矢量对我国夏季东北冷涡的中尺度对流系统进行了分析,表明Q矢量能够抓住较弱的斜压强迫,能够为短期预报提供帮助。陈力强等(2005)用MM5模式模拟东北冷涡过程中的MCS结构,发现东北冷涡南部锋区斜压扰动和有利的潜在不稳定层结为MCS的产生提供了条件。寿亦萱和许健民(2007)在不借助数值模式的情况下,利用常规观测资料与卫星资料相结合的方法,研究东北地区暴雨中尺度对流系统发生发展的大尺度和中尺度动力和热力条件,结果表明地面中尺度切变线可能是暴雨发生发展的一个关键因素,而造成切变线上对流发展不均匀的原因可能和切变线走向与环境风场的配置有较大关系。张立祥和李泽椿(2009)研究了东北冷涡MCS边界层特征,表明在边界层有三股明显的气流汇合于MCS雷暴区,分别来源于东北部长白山稳定气团的东北气流,西北部的西北下沉气流和西南气流,浅薄的东北部底层冷空气有利于西南气流的抬升,有利于形成对流。袁美英等(2010)分析了东北冷涡中MCS从一个γ中尺度发展为α中尺度对流复合体(MCC)的过程,探讨了MCS的加强过程和产生暴雨的原因,包括暴雨区域具有高温、 高湿和对流性不稳定层结,β中尺度云团的合并和两条辐合线交汇,并导致中尺度云团强烈发展而产生暴雨。

尽管对于东北冷涡中的中尺度系统已取得一些研究成果,但对其发生位置、 结构特征及降水演变规律目前并不十分清楚,本文利用WRF模式对2007年7月7日至12日一次东北冷涡过程进行数值模拟,成功模拟出冷涡演变过程中的中尺度对流系统。重点分析了东北冷涡演变过程中有利于中尺度对流系统发生的位置及结构特征,并对中尺度对流系统引起的降水进行分析。2 资料说明与环流背景 2.1 资料说明

本文使用的常规资料包括: 2007年7月7日08时~12日08时(北京时,下同)探空资料,1000~100 hPa温度、 高度、 风场及温度露点差; 该时段地面加密观测资料和24小时累计降水量资料; 同时,利用7月6日08时~12日08时NCEP/NCAR一天4次垂直方向26层的再分析资料。将2007年7月6日08时的地面常规资料和探空资料通过WRF-3DVAR部分进行同化,并将NCEP/NCAR再分析资料作为模式初始场和边界条件,对本次东北冷涡过程进行数值模拟。

本文使用的非常规资料为2007年7月7日08时~12日08时FY-2C静止卫星反演的TBB资料,空间分辨率为0.1°×0.1°,时间分辨率为1小时。通过24小时降水模拟和TBB资料与逐小时降水对比,检验模式模拟结果的可靠性。2.2 环流背景

本次东北冷涡从7月8日在蒙古与内蒙古交界处形成,并逐渐向东南方向移动影响我国东北和华北北部大部分地区。8日08时的500 hPa位势高度场中(图略)贝加尔湖以东有一明显的低槽,同时我国内蒙古东部直到渤海湾也存在一个深槽,我国整个东北地区位于这两个槽的槽前位置,有利于对流性系统的发生发展; 850 hPa地面风场,可以看到在内蒙古东部(43°N,117°E)附近已形成一个气旋性闭合环流,在此环流的作用下我国东北大部分地区受偏南气流的影响,有利于将南方的暖湿空气向我国东北地区输送。9日08时(图 1),500 hPa 贝加尔湖以东的槽继续加深发展,而内蒙古东部地区出现闭合低压环流,形成低涡,且在移动过程中不断发展加强,随着冷涡的形成与加强,原本比较连贯的200 hPa高空急流被切断,在东北冷涡的东侧和西侧分别各存在一支急流区; 到了10日08时(图略),由500 hPa和850 hPa的闭合环流中心位置可以看出这次冷涡过程是一个较深厚的系统,并且影响范围很大,包括内蒙古中东部、 华北北部、 辽宁、 吉林和黑龙江地区,200 hPa上在冷涡西南侧的一支高空急流随着冷涡而运动,整个冷涡位于此高空急流出口区的左侧,由于高空急流的动力作用,此处容易形成上升运动。500 hPa和850 hPa的冷涡东侧为较强的偏南气流,将大量的暖湿空气向此处输送,这种大尺度的天气配置,易引发强降水和强对流性天气。

| 图 1 2007年7月500 hPa位势高度(等值线,单位: dagpm)、 850 hPa风矢量场及200 hPa高空急流(阴影,单位: m/s):(a)8日08时;(b)9日08时;(c)10日08时Fig. 1 The geopotential height at 500 hPa(contour,units: dagpm),wind vector at 850 hPa, and the upper jet stream at 200 hPa(shaded):(a)0800 LST 8 Jul;(b)0800 LST 9 Jul;(c)0800 LST 10 Jul |

WRF模式为可压、 非静力模式,控制方程组为通量形式,网格形式采用Arakawa C网格。本文利用NCEP/NCAR再分析资料作为WRF模式的初始资料和边界资料,用WRF(V3.0)对2007年7月6日08时~12日08时的一次东北冷涡过程进行数值模拟,并将2007年7月6日08时的地面常规资料和探空资料通过WRF-3DVAR进行同化处理,利用同化后的结果进行数值模拟。模拟采用三层双向嵌套方案,兰勃托投影方式,模式模拟中心区域位置为(40°N,115°E); 水平网格距分别为81 km、 27 km和9 km; 水平格点数分别为111×70、 184×130和316×322; 垂直分层为28层,时间积分步长为180 s、 60 s和60 s; 模式选用的物理过程中微物理参数化方案过程为Ferrier(New Eta)参数化方案,边界层为YSU方案,积云参数化方案为Grell-Devenyi集合方案,长波辐射和短波辐射方案分别为Rrtm和Duhia方案。 3.2 模拟结果与实况对比分析

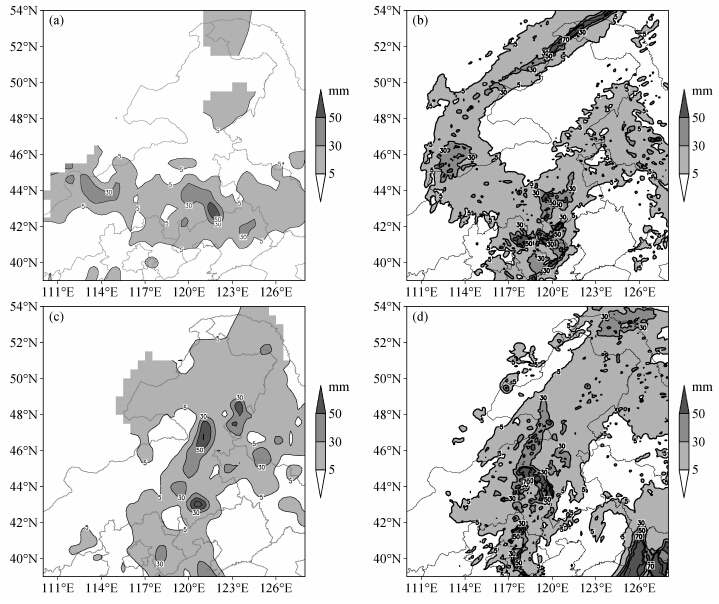

本次东北冷涡过程在我国降水主要从2007年7月8日08时到7月10日08时,由图 2可见,实际观测24小时降水中心主要是在辽宁与内蒙古交界处,位于赤峰、 朝阳和阜新一带,整个降水区域从内蒙古一直向东延伸到辽宁北部和吉林大部地区,且在黑龙江与内蒙古交界处也有少量降水; 对比该时段的模拟结果可见,在阜新、 朝阳一带的降水与实际观测非常接近,但是模拟结果降水区域比实际观测略大,辽宁西南部为主要降水区域,降水中心的量级与实际观测一致,在降水大值区中出现3个降水中心可能是由于模式分辨率较高造成的。9日08时~10日08时24小时实际降水与模拟降水对比,在实际观测降水中,主要降水中心位于呼伦贝尔以南并一直向南延伸至西辽河的的位置处,此雨带呈南北方向的走势,同时在赤峰处存在一个降水大值中心,最大值超过70 mm。从模拟结果中可见一条明显的南北走向的雨带从呼伦贝尔以南向西辽河方向延伸,同时在赤峰南侧有一个降水大值中心,由于在内蒙古境内有地形的作用,因此对降水落区的模拟结果有一定影响,但是雨带走势及降水大值区的量级都与实际观测结果接近,因此能够比较真实地反映出这次东北冷涡的降水过程。

| 图 2 2007年7月500 hPa位势高度(等值线,单位: dagpm)、 850 hPa风矢量场及200 hPa高空急流(阴影,单位: m/s):(a)8日08时;(b)9日08时;(c)10日08时Fig. 2 The observed and simulated 24-h accumulated rainfall(units: mm)in Jul 2007:(a,b)0800 LST 8 Jul-0800 LST 9 Jul;(c,d)0800 LST 9 Jul-0800 LST 10 Jul |

另外,从连续的两个24小时累计降水的模拟结果中发现,本次冷涡过程引起的降水呈涡旋状,即雨带是呈逆时针方向自西北向东南方向移动进入我国,我国东北地区正位于此涡旋状雨带的范围内。 3.3 数值模拟中尺度对流系统

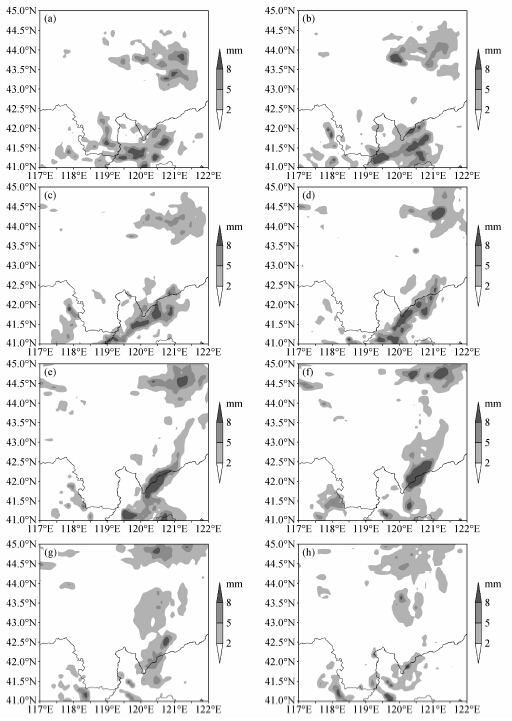

为了进一步验证模拟结果,将高时空分辨率的卫星TBB(云顶黑体温度)资料和模式模拟结果1小时累计降水进行对比,TBB资料可以用来反映对流云的强度,因此它能够反映在降水过程中的中尺度对流云团的发展过程。图 3中9日00时开始,在辽宁南部与内蒙古交界的地方,出现两个云顶温度低于-40℃的区域,9日02时辽宁南部的TBB低值区逐渐向北推进与朝阳北部的TBB低值区合并,同时向东北方向移动,在9日03时~04时辽宁和内蒙古交界处出现云顶温度低于-50℃的大范围区域,此时中尺度对流云团发展到成熟阶段,到9日07时开始逐渐减弱,并在8日趋近于消散。

| 图 3 7月(a)8日23时和9日(b)00时、(c)01时、(d)02时、(e)03时、(f)04时、(g)05时、(h)06时TBB分布。阴影: TBB<-40℃Fig. 3 Hourly distribution of TBB for(a)2300 LST 8 Jul and (b)0000 LST,(c)0100 LST,(d)0200 LST,(e)0300 LST,(f)0400 LST,(g)0500 LST,(h)0600 LST on 9 Jul(shaded: TBB<-40℃) |

与TBB过程对应的逐小时降水中同样发现中尺度对流系统引发的降水过程(图 4),从9日00时开始在辽宁南部和朝阳北部出现降水区,9日02时辽宁南部雨区逐渐向东北方向移动,而朝阳北部降水区位置不变,强度增强,同样在9日04时,辽宁南部雨区由南向北形成一条雨带,降水量明显增加; 在9日05时和06时每小时降水量超过10 mm,达到逐小时降水量的最大值,这与TBB图中对流云团达到成熟阶段时间一致,然后在07时降水开始减弱,最后到08时逐渐消散。这次降水过程的发生时间和降水区域与TBB资料中的强对流云出现的位置和区域有较好的对应关系,特别是整个过程的开始和结束的时间对应也较好,因此可以认为本次模拟结果能够反映出东北冷涡过程中的中尺度系统的发生发展以及成熟到消亡的过程,此模拟结果可以用来对中尺度对流系统结构做进一步的分析。

| 图 4 模式模拟7月8日23时~9日06时逐小时降水量分布(阴影,单位: mm),其余同图 3Fig. 4 Same as Fig. 3,but for simulated hourly precipitation from 2300 LST 8 Jul to 0600 LST 9 Jul |

中尺度对流系统的发生发展离不开天气尺度环境场,环境场为其提供有利的发展条件,同时也制约、 影响着它的结构和强度等特征,因此在分析中尺度对流系统之前,对于环境场的分析必不可少。

首先对干冷空气的活动情况进行分析,姚秀萍等(2007)将相对湿度小于或等于60%来表征干侵入气流,刘会荣和李崇银(2010)以北风表征干空气的活动特征,用其强弱表征干空气活动的强弱。因此将300 hPa和500 hPa的相对湿度和经向风场的分布和范围进行分析对比(图 5),研究本次东北冷涡过程中干空气的活动特征。在300 hPa上7日08时,我国内蒙古中北部为相对湿度在20%以下的干空气区,此干空气区在42°N处向东延伸至辽宁省境内; 从经向风场中可知在干空气区有较强的北风气流,中心强度达18 m/s,有利于北方干冷空气的输送。8日08时,原位于我国内蒙古境内的干空气区向东移动,此时影响我国华北地区和华东北部地区,另外,随着东北冷涡的南下加强,在贝加尔湖以东也有一个相对湿度小于20% 的干区,并呈气旋性涡旋运动,向我国华北地区的干冷空气区靠近。此时在两个干区偏西处出现最大风速达24 m/s 的偏北风,而在两个干区中心偏东处出现最大风速达24 m/s的偏南风,因此经向风梯度很大,这也说明了干侵入过程明显。到9日08时,贝加尔湖以东的干区已与华北地区的干冷空气区汇合,并随着东北冷涡一起呈涡旋状移动,干冷空气区主要位于东北冷涡的西北侧,由于干冷空气较强,在冷涡南侧也有相对湿度低值区,特别在辽宁中部和吉林东南部也出现相对湿度小于20%的区域; 在经向风场中,114°E以西主要为较强的偏北风,而在114°E以东主要为强偏南风,但是在辽宁西南侧出现一个4 m/s的偏北风,从相对湿度和经向风场中都可看出此处有干冷空气的输送。

| 图 5 2007年7月300 hPa(a、 c、 e)和500 hPa(b、 d、 f)相对湿度(阴影为相对湿度<60%的区域)和经向风分量(等值线,虚线为偏北风,实线为偏南风):(a、 b)7日08时;(c、 d)8日08时;(e、 f)9日08时Fig. 5 The relative humility(shaded) and meridional wind(contour,units: m/s)at(a,c,e)300 hPa and (b,d,f)500 hPa:(a,b)0800 LST 7 Jul 2007;(c,d)0800 LST 8 Jul 2007;(e,f)0800 LST 9 Jul 2007) |

500 hPa相对湿度场和经向风场的变化与300 hPa 相似,但是干空气区范围却比300 hPa更大,特别是在9日08时东北冷涡的南侧,干空气向南延伸至31°N,且在31°N以北已出现偏北风,而在辽宁西南处最大偏北风达12 m/s,表明此时干侵入已向南扩大。

从上面的相对湿度场和经向风场分析可知,在对流层中高层出现干侵入过程,干空气主要来源于我国内蒙古西部和东北冷涡的西北部,随着东北冷涡一起呈涡旋状运动,而中层的干空气范围比高层要大得多,表明在对流层中层的干侵入更加明显。

图 6给出9日08时位温和相对湿度在121°E的垂直剖面图,从34°N向北,在对流层顶向下伸出一个干舌,其北侧的对流层中层均为干空气区,而在40°N至46°N对流层高层300 hPa有一个湿空气中心,这种上层湿下层干的大气层结很容易产生对流不稳定。另外,从等位温线中可见,在40°N从对流层低层到高层的一个向上凸的等位温线,说明在对流层中层对应的干区对应的都是冷空气,由垂直剖面图中也可以看到在对流层中出现干侵入过程,并且在对流层中层的干侵入最为明显。

| 图 6 2007年7月9日08时 位温(等值线,单位: K)和相对湿度(阴影为相对湿度<60%的区域)沿121°E的垂直剖面图Fig. 6 Vertical cross section of potential temperatures(contour,units: K) and relative humidity(areas with humility less than 60% are shaded)along 121°E at 0800 LST 9 Jul 2007 |

在700 hPa风场中可以看到(图 7),内蒙古东部的气旋性涡旋东侧,为大范围的偏南风,这有利于将南方的暖湿气流向东北地区输送,特别是从渤海湾地区带来较为充沛的水汽。另外,通过整层水汽通量散度积分可知,在辽宁南部与内蒙古交界处,从8日21时开始出现水汽辐合区,并逐渐加强; 在9日02时辐合中心达到最强,而这个区域正与TBB(图 3)中的中尺度对流系统发生的区域一致,说明此处水汽输送量很强; 而到了9日05时辐合区逐渐减弱,并逐渐被水汽通量辐散区代替,表明这次水汽输送过程逐渐结束,而与此同时,中尺度对流系统也逐渐减弱。因此大尺度背景场的水汽输送对中尺度对流系统的发展起重要作用。

| 图 7 2007年7月700 hPa位势高度场(实线,单位: dagpm)、 风场(矢量)及整层大气水汽通量散度(阴影,单位: 10-5 g·cm-1·s-1):(a)8日21时;(b)8日23时;(c)9日02时;(d)9日05时;(e)9日08时Fig. 7 Vertically integrated water vapor transport(shaded,units: 10-5 g·cm-1·s-1)from ground to 200 hPa and the geopotential height(contour,units: dagpm),wind vector at 700 hPa in Jul 2007:(a)2100 LST 8 Jul;(b)2300 LST 8 Jul;(c)0200 LST 9 Jul;(d)0500 LST 9 Jul;(e)0800 LST 9 Jul |

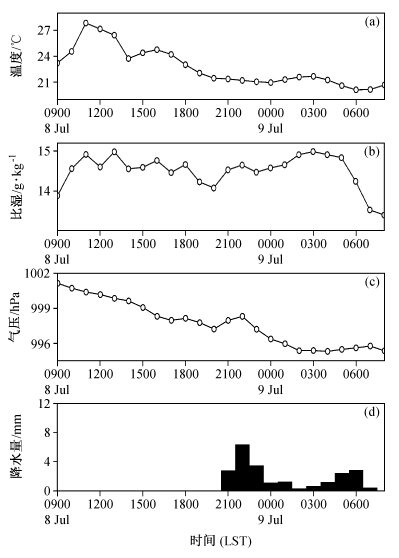

通过上述对环境场的分析,了解了本次东北冷涡中的冷空气与暖湿空气的活动特征,为了分析其中的中尺度对流系统结构,首先对中尺度对流系统发生时近地面物理量的变化情况进行分析(图 8)。在(43°N,121°E)处,中午12时温度和湿度都达到最大,说明此时是大气处于高温高湿的状态,地面气压也稳定在1001hPa左右,此时冷涡中的中尺度对流系统并没有发生; 到了晚上18时,地面温度与14时相比下降了6℃,比湿变化不大。同时地面气压也略有下降; 在21时,逐渐开始产生降水,温度维持不变,但比湿却略有回升。并不断有水汽的补充,由水汽输送通量图(图 7)也可看到,南方的暖湿空气不断向此处输送水汽,因此也是水汽开始逐渐增加的原因之一。另外,在降水发生后,地面气压略有增加,但在21时开始地面气压下降约4 hPa,在9日04时达到最低约为995 hPa,说明此时的中尺度对流系统发展成熟,伴随着强的降压和降水过程; 在9日07时,比湿明显下降,说明此时已无水汽的补充输送,由水汽通量散度图也可知此时主要为水汽通量辐散区,对应的降水也逐渐减弱,此次中尺度对流系统的降水过程趋近于结束。

| 图 8 2007年7月8日09时~9日08时(43°N,121°E)地面2m的(a)温度(单位: ℃)、(b)比湿(单位: g/kg)、(c)地面气压(单位: hPa)、(d)逐小时模拟地面降水量(单位: mm)Fig. 8 Surface results from 0900 LST 8 Jul to 0800 LST 9 Jul,2007 at(43°N,121°E):(a)2-m temperature(℃);(b)2-m water vapor mixing ration(g/kg);(c)2-m barometric pressure(hPa);(d)the hourly precipitation(mm) |

“气旋曲度” 降水在天气业务预报中用到,是指在天气图中,等压线或等高线不能形成闭合曲线,但是风场中却存在着明显的气旋性弯曲,在气旋性弯曲的气旋曲率最大处容易形成降水,此处的降水称为 “气旋曲度” 降水。

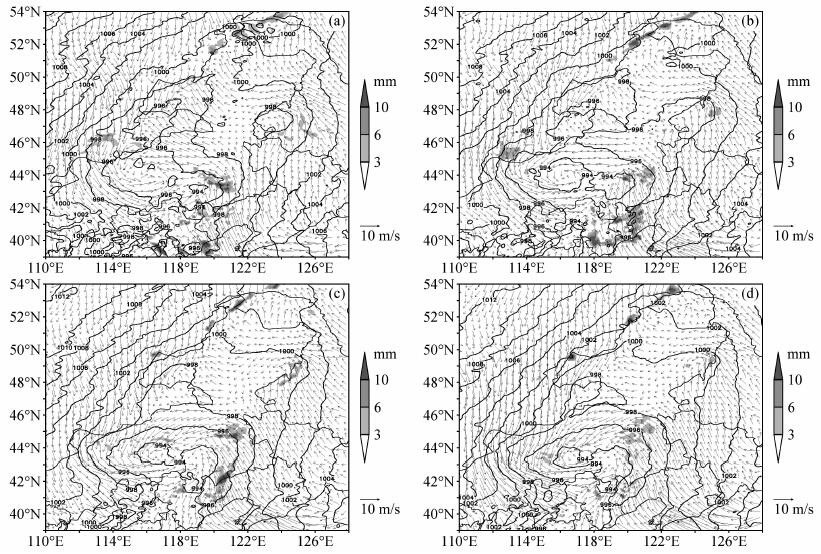

由地面气压场和风场图(图 9)可见,7月8日23时东北冷涡中心位于(45°N,115°E),在此处存在闭合等压线,其周围有明显的风场辐合运动,但在这个冷涡的右前方,大约(43°N,119°E)附近,出现一个闭合小低压中心,配合着风场辐合区。在9日02时,随着冷涡中心气压降至994 hPa,冷涡前的小低压也在不断加强扩大,且与此低压系统配合的风场风速加大,在此低压的东南侧有一股气流来自渤海湾,有利于暖湿空气的输送,此低压的西北侧即冷涡的西北侧为来自西伯利亚地区的干冷空气,这两股气流在低压的东南侧和东北侧交汇,而这里有明显的气旋性辐合,因此有利于降水的生成。到了9日05时,小低压的范围和强度几乎与冷涡相同,同时低压东南侧的中尺度降水系统沿着东南风气流向低压东北侧移动。在9日08时,低压系统合并进入冷涡中,而此时的低压降水几乎都沿着低压东侧的偏南风向东北方向移动,但由于低压与冷涡的合并使得低压东南侧的风场辐合减弱,同时由于水汽辐合场的填塞,导致降水逐渐减弱消失。

| 图 9 2007年7月地面气压场(实线,单位: hPa)、 风场(矢量)和逐小时模拟降水(阴影,单位: mm):(a)8日23时;(b)9日02时;(c)9日05时;(d)9日08时Fig. 9 The surface pressure(contour,units: hPa),surface wind vector, and the hourly precipitation(shaded)in Jul 2007:(a)2300 LST 8 Jul;(b)0200 LST 9 Jul;(c)0500 LST 9 Jul;(d)0800 LST 9 Jul |

在700 hPa风场图中(图 10),8日23时,冷涡中心已经很明显,中心气压达到298 dagpm,但在冷涡中心的东侧并没有形成闭合的低压系统,只是有一条较弱的切变线,对应有较弱的降水。在9日02时,冷涡范围扩大,且强度加强,中心气压降至296 dagpm,在冷涡的东南和东北侧风场有明显的气旋性切变,此切变处既是气旋性曲率最大处,也是冷暖气团的交界处,因此容易产生降水,此时的降水被称为 “气旋曲度” 降水。9日05时,冷涡东北侧的风场气旋性切变仍稳定存在,而冷涡东侧的偏南气流加强,将降水区沿着风场外围向北推进,中尺度系统降水沿着涡旋外围向东北方向移动,与冷涡东北侧的雨带合并。在9日08时,涡旋中心略向东南方向移动且强度加强,此时涡旋东侧几乎全为西南气流,减少水汽的输送,同时降水也逐渐减少。

| 图 10 700 hPa等位势高度场(实线,单位: dagpm)、 风场(矢量)和逐小时模拟降水(阴影,单位: mm),其余同图 9Fig. 10 Same as Fig. 9,but for the geopotential height at 700 hPa(contour,units: dagpm),wind vector at 700 hPa, and the hourly precipitation(shaded) |

从地面风场和700 hPa风场可知,在对流层低层,涡旋中心的东侧有一低压系统,配合着风场的辐合运动,有利于上升运动的产生。同时在低压系统的东侧为暖湿的东南气流,与低压系统西侧的干冷空气在低压系统的东南侧和东北侧相遇。另外,低压系统的东南侧和东北侧有明显的风场气旋性切变,出现了最大气旋性曲率,由此引发的降水被称为 “气旋曲度” 降水,这种区域在气象预报中非常重要,也正是中尺度系统降水在该处发生的主要原因。最后,随着东北冷涡系统的逐渐向东南方向移动,冷涡前的低压合并进入冷涡中使得冷涡加强,冷涡东侧偏南风气流主要为西南气流,水汽输送减弱而使得降水逐渐减少。 4.4 中尺度对流系统的垂直环流与结构

在对中尺度对流系统的垂直结构研究前,首先对其散度的垂直剖面进行分析(如图 11),从121°N的散度垂直剖面上,7月9日02时,对流层低层800~850 hPa为水平辐合区,在40.5°N和43°N有两个散度辐合区中心,这正与东北冷涡东侧低压系统的 “气旋曲度” 区位置一致,而在650 hPa附近为水平辐散区,因此 “气旋曲度” 区有利于在对流层低层形成气旋式辐合区。在9日08时水平散度的垂直剖面图中,只有在42°N~43°N的对流层低层有较弱的水平辐合区,而原本在40.5°N的水平辐合区已变为辐散区,说明此处的气旋式辐合区主要在北侧,而南侧的水平辐合区消散,这也与中尺度降水逐渐北移的过程一致。

| 图 11 2007年7月9日散度场(等值线,单位: 10-5s-1)沿121°E的垂直剖面图:(a)02时,(b)08时Fig. 11 Vertical cross sections of divergence field(contour,units: 10-5s-1)along 121°E on 9 July 2007:(a)0200 LST,(b)0800 LST |

下面对中尺度系统的垂直环流和层结结构进行分析(图 12),7月8日23时,在41°N~43°N处的对流层中层650 hPa为假相当位温θse的低值中心,在对流层中低层为∂θse/∂p>0的区域,即对流不稳定区,有利于对流的发展; 从此时的垂直环流图中可知,在42°N以南的对流层低层有垂直上升运动,而在43°N北侧有一支上升运动区,并一直向上运动至对流层中高层大约300 hPa的高度,而在400 hPa 附近有一个垂直次级环流圈,因此在对流不稳定区对应着两个垂直上升区,分别在41°N以南及43°N附近,这正与东北冷涡东侧的 “气旋曲度” 降水的对应位置一致,因此 “气旋曲度” 区有利于在流层低层形成辐合运动,从而激发出较强的垂直上升运动,在对流不稳定区产生降水。7月9日02时,对流不稳定区范围向北扩大,41°N到43°N 的垂直上升运动范围合并,形成一个较为集中的上升运动区。7月9日05时对流性不稳定区向南,在7月9日08时对流不稳定区又向北扩大,主要在43°N~46°N的对流层中低层,但此时在这个区域中的对流层中低层垂直运动主要以下沉运动为主,抑制了对流系统的发展,因此降水逐渐减弱。

| 图 12 2007年7月v-ω合成流线图(细箭矢)与假相当位温θse(等值线,单位: K)沿121°E的垂直剖面图:(a)8日23时;(b)9日02时;(c)9日05时;(d)9日08时Fig. 12 Vertical cross sections of divergence field(contour,units: 10-5s-1)along 121°E on 9 July 2007:(a)0200 LST,(b)0800 LST |

由垂直散度、 垂直环流及层结结构的分析可知,在东北冷涡东侧的低压系统中,“气旋曲度” 区易在对流层低层产生强辐合运动,而风场的水平辐合运动激发出较强的上升运动,在对流不稳定区配合着强上升运动,有利于对流系统的发展而在此处产生降水,因此在低压系统东南侧及东北侧的 “气旋曲度” 区易形成降水。4.5 对流涡度矢量对降水落区的诊断分析

对流涡度矢量(简称CVV)(Gao et al., 2004; 赵宇和高守亭,2008)的表达形式为

700 hPa CVV的垂直分量与东北冷涡逐小时降水落区进行对比(图 13),在降水刚开始的时候,CVV的垂直分量也较小,说明此时只是降水的初期阶段,并没有形成深对流; 到了9日01时,此时降水区逐渐扩大,同时CVV的垂直分量区也逐渐增大,而CVV的垂直分量表示深对流的强度,说明深对流在加强,9日01时和9日04时降水发生的区域均有CVV的垂直分量,因此,可以说明此时中尺度对流系统进入成熟阶段。从此过程可知,CVV的垂直分量对于东北冷涡中的中尺度对流系统有一定的指示作用,虽然其对于降水初期的预报不是很准确,但是当中尺度对流系统进入深对流阶段时,CVV可以作为一个诊断量,配合 “气旋曲度” 降水,对东北冷涡中的中尺度对流系统的发生区域进行预报。

| 图 13 2007年7月CVV垂直分量(实线,单位: 10-7m2·s-1·K·kg-1)和逐小时降水量(阴影,单位: mm):(a)8日23时;(b)9日01时;(c)9日04时Fig. 13 Distribution of the simulated vertical component of the convective vorticity vector(contour,units: 10-7 m2·s-1·K·kg-1) and hourly precipitation(shaded,units: mm)in July 2007:(a)2300 LST 8 Jul;(b)0100 LST 9 Jul;(c)0400 LST 9 Jul |

本文通过对一次东北冷涡过程的 “气旋曲度” 降水进行数值模拟,分析了有利于降水发生的天气尺度背景场和中尺度系统的结构,具体结论如下:

(1)本文利用WRF数值模式,对2007年7月7日08时~12日08时的东北冷涡过进行数值模拟,通过对比7月8日08时~9日08时24小时降水和9日08时~10日08时24小时降水可知,模拟降水结果与实际观测结果基本一致,但是由于模式分辨率较高以及内蒙古境内的地形作用使模拟结果略有偏差。通过对比逐时模拟降水与TBB资料,说明此次东北冷涡的模拟结果能够体现出其中的一次中尺度对流系统的发展过程,因此可以对中尺度系统的结构进行进一步分析。

(2)通过分析天气尺度背景场可知,本次东北冷涡过程是一个深厚系统,从850 hPa到300 hPa都存在闭合环流。500 hPa在贝加尔湖以东存在一个低槽,此低槽不断向东北冷涡系统输送干冷空气,有利于东北冷涡的维持与加强。从相对湿度场和经向风场分析可知,在对流层中高层出现干侵入过程,干空气主要来源于我国内蒙古西部和东北冷涡的西北部,随着东北冷涡一起呈涡旋状运动,而中层的干空气范围比高层要大得多,因此在对流层中层的干侵入更加明显。850 hPa和700 hPa中冷涡东部的偏南气流,不断向东北地区输送水汽和暖空气,提供充足的水汽条件,从水汽通量中可以看到,在辽宁南部和内蒙古交界处存在明显的水汽通量辐合区,为气旋曲度降水的发生提供必要的水汽条件。

(3)通过分析对流层中低层的风场结构可知,在对流层低层冷涡中心的东侧有一个小低压系统,配合着风场的辐合运动,有利于上升运动的产生。在此小低压系统的东侧为暖湿空气,与低压系统西侧的干冷空气相遇,而低压系统的东南侧和东北侧为气旋性涡旋曲率最大处,因此降水主要发生在低压系统的东南侧和东北侧,这种类型的降水为 “气旋曲度” 降水。另外,通过分析由垂直散度、 垂直环流及层结结构的分析可知,东北冷涡东侧的低压系统中,“气旋曲度” 区易在对流层低层产生强辐合运动,而风场的水平辐合运动激发出较强的上升运动,在对流不稳定区配合着强上升运动,有利于对流系统的发展而在此处产生降水,因此在低压系统东南侧及东北侧的 “气旋曲度” 区易形成降水。东北冷涡过程中并非所有区域都存在降水,也并非涡旋中心有强降水,而是在有利于降水发生的天气尺度背景下,且由于气旋性曲率最大处形成明显的风场辐合运动区,易形成较大降水。

(4)700 hPa的对流涡度矢量(CVV)的垂直分量与降水区对应一致,在降水刚开始时,CVV的垂直分量较小,而在降水进入深对流时,CVV的垂直分量增大,降水区有CVV的垂直分量,说明此时为对流系统达到成熟阶段,而随着 CVV垂直分量的减少,中尺度对流系统的降水也减弱。从此过程可以看出,在东北冷涡中尺度对流系统进入成熟阶段时,CVV的垂直分量对发降水的区域有一定的指示作用。

| [1] | 陈力强, 陈受钧, 周小珊, 等. 2005. 东北冷涡诱发的一次MCS结构特征数值模拟 [J]. 气象学报, 63 (2): 173-183. Chen Liqiang, Chen Shoujun, Zhou Xiaoshan, et al. 2005. A numerical study of the MCS in a cold vortex over northeastern China [J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 63 (2): 173-183. |

| [2] | Chen S J, Bai L S, Barnes S L. 1988. Omega diagnosis of a cold vortex with severe convection [J]. Weather and Forecasting, 3: 296-303. |

| [3] | Gao S T, Ping F, Li X F, et al. 2004. A convective vorticity vector associated with tropical convection: A two-dimensional cloud-resolving modeling study [J]. J. Geophys. Res., 109: 1-7. |

| [4] | 何金海, 吴志伟, 祁莉, 等. 2006. 北半球环状模和东北冷涡与我国东北夏季降水关系分析 [J]. 气候与环境学报, 22 (1): 1-5. He Jinhai, Wu Zhiwei, Qi Li, et al. 2006. Relationships among the Northern Hemisphere Annual Mode, the Northeast Cold Vortex and the summer rainfall in Northeast China [J]. Journal of Meteorology and Environment (in Chinese), 22 (1): 1-5. |

| [5] | 刘会荣, 李崇银. 2010. 干侵入对济南 “7.18” 暴雨的作用 [J]. 大气科学, 34 (2): 374-386. Liu Huirong, Li Chongyin. 2010. Impacts of the dry intrusion on Ji'nan torrential rain occurring on 18 July 2007 [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 34 (2): 374-386. |

| [6] | 苗春生, 吴志伟, 何金海, 等. 2006. 近50年东北冷涡异常特征及其与前汛期华南降水的关系分析 [J]. 大气科学, 30 (6): 1249-1256.Miao Chunsheng, Wu Zhiwei, He Jinhai, et al. 2006. The anomalous features of the northeast cold vortex during the first flood period in the last 50 years and its correlation with rainfall in South China [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 30 (6): 1249-1256. |

| [7] | 齐彦斌, 郭学良, 金德镇. 2007. 一次东北冷涡中对流云带的宏微物理结构探测研究 [J]. 大气科学, 31 (4): 621-634.Qi Yanbin, Guo Xueliang, Jin Dezhen. 2007. An observational study of macro/microphysical structures of convective rainbands of a cold vortex over Northeast China [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 31 (4): 621-634. |

| [8] | 寿亦萱, 许健民. 2007. “05.6” 东北暴雨中尺度对流系统研究I: 常规资料和卫星资料分析 [J]. 气象学报, 65 (2): 160-171. Shou Yixuan, Xu Jianmin. 2007. The rainstorm and mesoscale convective systems over Northeast China in June 2005. I: A synthetic analysis of MCS by convectional observations and satellite data [J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 65 (2): 160-171. |

| [9] | 孙力, 郑秀雅, 王琪. 1994. 东北冷涡的时空分布特征及其与东亚大型环流系统之间的关系 [J]. 应用气象学报, 5 (3): 297-303. Sun Li, Zheng Xiuya, Wang Qi. 1994. The climatological characteristics of northeast cold vortex China [J]. Journal of Applied Meteorological Science (in Chinese), 5 (3): 297-303. |

| [10] | 陶诗言. 1980. 中国之暴雨 [M]. 北京: 科学出版社, 225pp. Tao Shiyan. 1980. Storm in China (in Chinese) [M]. Beijing: China Meteorological Press, 225pp. |

| [11] | 王东海, 杨帅, 钟水新, 等. 2009. 切变风螺旋度和热成风螺旋度在东北冷涡暴雨中的应用 [J]. 大气科学, 33 (6): 1239-1246. Wang Donghai, Yang Shuai, Zhong Shuixin. 2009. The application of shearing wind helicity and thermal wind helicity in northeastern cold vortex rainfall event [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 33 (6): 1239-1246. |

| [12] | 吴迪, 姚秀萍, 寿绍文. 2010. 干侵入对一次东北冷涡过程的作用分析 [J]. 高原气象, 29 (5): 1208-1217. Wu Di, Yao Xiu-ping, Shou Shaowen. 2010. Analysis of impact of dry intrusion on a cold vortex process in Northeast China [J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 29 (5): 1208-1217. |

| [13] | 姚秀萍, 吴国雄, 赵兵科, 等. 2007. 与梅雨锋上低涡降水相伴的干侵入研究 [J]. 中国科学 (D辑), 37 (3): 417-428. Yao Xiu-ping, Wu Guoxiong, Zhao Bingke, et al. 2007. Studies on dry intrusion associated with low vortex rainfall along Meiyu front [J]. Science in China (Ser. D) (in Chinese), 37 (3): 417-428. |

| [14] | 袁美英, 李泽椿, 张小玲. 2010. 东北地区一次短时大暴雨β中尺度对流系统分析 [J]. 气象学报, 68 (1): 125-136. Yuan Mei-ying, Li Zechun, Zhang Xiaoling. 2010. Analysis of a meso-β scale convective system during a brief torrential rain event in Northeast China [J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 68 (1): 125-136. |

| [15] | 张立祥, 李泽椿. 2009. 一次东北冷涡MCS边界层特征数值模拟分析 [J]. 气象学报, 67 (1): 75-82. Zhang Lixiang, Li Zechun. 2009. The numerical simulative analysis on characteristic of boundary layer in MCS on 5 July, 2004 [J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 67 (1): 75-82. |

| [16] | 赵思雄, 刘苏红, 刘名扬, 1980. 夏季北京冷涡强对流天气的中尺度分析 [M]. 中国科学院大气物理所集刊 (第9号), 北京: 科学出版社. 151-160. Zhao Sixiong, Liu Suhong, Liu Mingyang. 1980. Mesoscale analysis of strong convective weather system caused by cold vortex over Bejijing during summer (in Chinese) [M]. Collected Papers of Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, No.9. Beijing: Science Press. 151-160. |

| [17] | 赵宇, 高守亭. 2008. 对流涡度矢量在暴雨诊断分析中的应用研究 [J]. 大气科学, 32 (3): 444-456. Zhao Yu, Gao Shouting. 2008. Application of the convective vorticity vector to the analysis of a rainstorm [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 32 (3): 444-456. |

2012, Vol. 36

2012, Vol. 36