海雾是特指在海洋影响下,出现在海上(包括 岸滨和岛屿)的雾(王彬华,1983),是海上和沿海地区灾害性天气之一。华南沿海是中国沿海海雾多发区之一。由于起雾期间近海面水汽含量大,不同 波长电磁波的吸收、散射和反射特征会受到水汽的严重干扰,直接影响海上交通运输、捕捞、船舶进出港和沿岸地区的日常交通。此外,海雾还会加剧沿岸空气污染,危害人体健康,腐蚀建筑物,影响沿海农业生产,引发电网雾闪事件,引起供电中断,电力输送瘫痪等各种社会生产活动,是典型的自然灾害(Niu et al., 2010b)。而且海雾对军事活动也有重要影响,因此开展对海雾的研究和预测具有很高的理论和应用价值。由于海雾物理机制和过程的复杂性,目前对海雾的认识还很不充分,预报准确率亟待提高(Lewis et al., 2004; Edson et al., 2007)。

海雾发生时严重影响能见距离,由于能见度的重要性,国内外有不少学者对造成低能见度的海雾进行了研究,如法国、德国工作小组在 “融合所有能用的地面观测、遥感资料和技术能力来区分低云和雾”,包括地面观测、地基遥感、卫星遥感、数值模式等(Lewis et al., 2004)。2001~2006年欧洲14国联合开展了COST-722计划,主要目标是“研发雾、能见度、低云短期预报技术”(Gultepe et al., 2007)。 加拿大于2006年开展了FRAM计划 (Gultepe et al., 2007),在加拿大两个地方组织了外场观测,在其东部研究海雾。国内针对沿海地区海雾的观测研究主要有,中国科学院海洋研究所和中国海洋大学共同完成的“八五”国家科技攻关项目“黄东海海雾数值预报方法的研究”,该项目是我国首次对海雾进行比较系统全面的研究,包括海雾过程中大气和海洋环境背景、海雾期间海洋大气边界层特征、海雾数值预报方法研究和海雾MOS预报方法实验等内容(段英和吴志会,1999;樊琦等,2004;傅刚等,2004)。“十五”期间,随着卫星遥感技术的快速发展,以发展海雾检测技术为目标的国家863项目“模块化全天候、灾害性海雾遥感检测技术”进行了以海雾光谱特性和物理特征综合分析方法识别云雾的技术研究,标志了我国海雾遥感检测研究的新起点。近年来,将(1)观测和探测;(2)理化实验;(3)理化模拟;(4)数值模拟;(5)人工影响雾作业,这五种方法构成一个相互补充的方法体系,但仍需要完善(李子华等,2008)。

基于以上的研究总结,将雾按照形成途径分为辐射雾、平流雾、混合雾和地形雾(Lewis et al.,2004;王彬华,1983;Saunders, 1964;Gultepe et al., 2004;Underwood et al., 2004)。根据海雾的性质,出现海区和季节,可以将海雾分为四类九种形式(王彬华,1983),其中平流雾为海雾中范围和强度比较大的一种雾型,对于航海安全有一定影响,因而常为人们所注意。关于平流雾的生成机制问题,影 响因素很多,是一个比较复杂的问题,例如海面蒸发所给予低层空气的增湿作用、接触作用、辐射 效应与湍流效应等的综合影响。从上世纪80年代开始,应用热力学和流体动力学原理研究海雾机制,和利用有利的实验条件分析研究辐射,湍流和水 汽蒸发凝结等微物理过程的工作不断发展(王彬华,1983)。但雾受到多种时空因素的影响,至今这些因素间复杂的相互作用都没有被充分了解。因此,雾形成的微物理机制和如何提高雾的预报效果仍是需要解决的课题,具有重要的研究价值和现实意义(黄建平等,2000;濮梅娟等,2008;黄辉军等,2010)。

本次观测过程中,测量雾滴谱的仪器使用美国DMT公司生产的FM-100型雾滴谱仪,测量能见度的仪器为VPF-730型能见度仪。对仪器具体介绍如下:

FM-100 型雾滴谱仪是一台全天候仪器,常用于研究雾的成因。能够连续测量直径介于2~50 μm的雾滴尺度和浓度,并由此得出雾滴数浓度谱。该雾滴谱仪是根据粒子前向散射光确定粒子大小,并通过测量气流速度计算粒子数浓度来实现测量的。激光发射器功率为50 mW,激光波长680 nm。进入激光照射范围的粒子对激光进行散射,前端的接收器可探测散射角介于5°~14°的粒子前向散射光,并将光信号转化成电信号输出,供数据系统处理。该接收器包括三个部分:光具座、电子信号处理器和真空盒。其中,光具座收集通过光束的单个粒子的前向散射光;电子信号处理器把光脉冲转换成电压差,通过信号放大、信号滤波和模/数转换,把数字信号传输出去;真空盒通过静压力、压差和环境温度控制空气密度计算气流速度,实现粒子数浓度的测量。雾滴谱仪由人工设置数据采样频率,本次测量中采样频率为1 Hz,将测量范围内液滴分为20档记录。

使用VPF-730测量能见度,该仪器通过测量粒子前向散射光强计算能见度,后向散射与前向散射的比率可分辨雾、轻雾、雨、毛毛雨、雪和浮尘等天气现象。利用近红外技术测量在样品区内的散射颗粒,得到大气消光系数,再从大气消光系数导出能见度,计算公式为:Rm=3.912/β。VPF-730型能见度仪测量范围为10 m至75 km,能见度小于16 km时,误差小于10%,16~30 km时,误差小于20%。

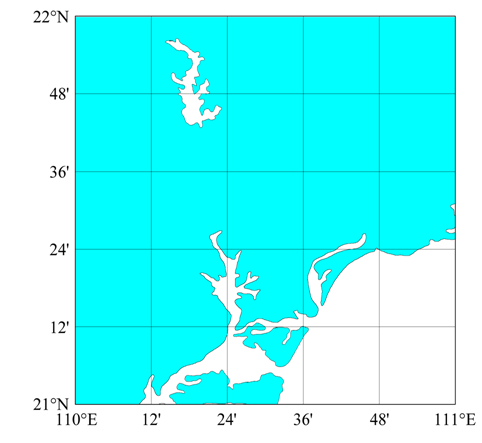

本次观测地点在广东省湛江市东海岛(21.28°N,110.20°E),观测时段为2010年3月12日至2010年4月19日。湛江市是中国广东省西南部的港口城市,观测地点所在的东海岛位于湛江市东部,观测仪器架设地点距离海边150 m左右,高度约为海拔15 m,面向大海,无障碍物遮挡(图 1,见文后彩图)。本文选取了3月22日20:00(北京时,下同)到23日12:00期间发生的海雾过程,包括了一次海雾形成、发展、成熟、消散的完整过程。使用雾滴谱仪和能见度仪收集到的数据,能够计算出海雾过程的各个特征参量,包括算术平均直径、含水量、雾滴数浓度。在分析海雾微物理结构及微物理参量间相关性的基础上,探讨了影响海雾的主要微物理过程。

|

图 1 观测地点(湛江市东海岛)Fig.1 Experiment site (Donghaidao, Zhanjiang) |

根据DMT公司提供的雾滴谱仪操作手册,实际气流速度(TAS,单位:m s–1)的计算公式:

M为根据动压力和静压力计算的马赫数,Ta是实际环境温度(单位:K)。每秒钟采样体积V(单位:cm3 s–1)的计算公式为

S = 0.264 mm2是采样面积。雾滴数浓度(N)(单位:cm–3)由V计算得到,含水量(L)(单位 g m–3)分别由下面两式计算:

n为每档粒子数浓度,是r的函数,r(单位:μm)为雾滴半径, =1 g cm–3为水的密度。

=1 g cm–3为水的密度。

2010年3月22~23日,湛江地区出现了严重的浓雾天气。3月22日500 hPa华南上空西风槽较为活跃,并不断东移影响广东省。广东省处于850 hPa西南风场中,位于长江流域的切变线在24小时以后逐渐南压影响广东省,后期广东省上空转为一致的偏东北风场。3月23日500 hPa前期有西风槽东传影响广东省,后期转受平直的偏西气流影响。在这样的天气条件下,2010年3月22日20:00起广东省湛江市东海岛东海岸出现由洋面向陆地移动的雾,此次雾过程到23日中午消散,23日凌晨有间歇,能见度最低时不足100 m。这次海雾过程持续时间长达16 h,海雾过程中气温在23~26°C的范围内变化,23日午间随着温度上升雾进入消散 阶段;风向变化不大,为东南风;风速基本在3 m s–1左右;相对湿度一直维持在略高于100%的状态,变化十分微小,只在消散阶段相对湿度迅速下降。

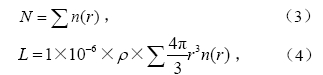

此次海雾过程根据能见度划分为两次雾的子过程,根据能见度和三个特征参量的变化规律:含水量上升和下降的阶段,数浓度升高和稳定的阶段以及平均直径升高和降低阶段,将这一次雾过程划分为形成、发展和成熟阶段(如图 2)。各阶段具体划分情况如下:(1)海雾第一子过程形成阶段(2010年3月22日20:00~22:35);(2)海雾第一子过程发展阶段(2010年3月22日22:35~23日00:55);(3)海雾第一子过程成熟阶段(2010年3月23日00:55~02:55);(4)两次子过程间歇阶段(2010年3月23日02:55~06:45);(5)海雾第二子过程(2010年23日06:45~10:15);(6)消散阶段(2010年3月23日10:15~12:00)。

根据图 2:3月22日20:00能见度已低于1 km,此后能见度先增大后减小,到22:35能见度迅速下降,海雾迅速发展,数浓度N和平均直径 均迅速增大;到23日00:55能见度持续在100 m左右,进入浓雾成熟阶段,此间含水量和平均直径有所减小,数浓度有小幅升高现象;到02:55能见度回升,进入约4 h的间歇期,这一阶段含水量维持在一个较低的水平,起伏不大,数浓度和平均直径振荡变化;之后从23日06:45迎来第二次浓雾过程,这一阶段海雾的含水量没有明显的峰值区,起伏平稳,发展期与成熟期分界不明显,因此合并为一个过程进行分析;23日10:15雾开始消散,消散过程有两次较为强烈的起伏过程,到中午12:00,雾完全消散,此次海雾过程结束。

均迅速增大;到23日00:55能见度持续在100 m左右,进入浓雾成熟阶段,此间含水量和平均直径有所减小,数浓度有小幅升高现象;到02:55能见度回升,进入约4 h的间歇期,这一阶段含水量维持在一个较低的水平,起伏不大,数浓度和平均直径振荡变化;之后从23日06:45迎来第二次浓雾过程,这一阶段海雾的含水量没有明显的峰值区,起伏平稳,发展期与成熟期分界不明显,因此合并为一个过程进行分析;23日10:15雾开始消散,消散过程有两次较为强烈的起伏过程,到中午12:00,雾完全消散,此次海雾过程结束。

|

图 2 (a)能见度(Vis)、(b)液态含水量1 分钟平均值(L)、(c)雾滴数浓度1 分钟平均值(N)以及(d)雾滴平均直径1 分钟平均值( )随时

间变化Fig.2 Temporal evolution of (a) visibility (Vis), (b) 1-min average values of liquid water content (L), (c) 1-min average values of number concentration (N),

(d) 1-min average values of average diameter ( )随时

间变化Fig.2 Temporal evolution of (a) visibility (Vis), (b) 1-min average values of liquid water content (L), (c) 1-min average values of number concentration (N),

(d) 1-min average values of average diameter ( ) in the sea fog event from 22 March to 23 March 2010 ) in the sea fog event from 22 March to 23 March 2010 |

表 1中统计了本次海雾过程的特征参量。一般来说雾滴的数浓度以城市雾最大,其量级为102~103 cm–3,2006年南京盘城的观测结果显示,数浓度平均值为240.1 cm–3(Niu et al., 2010b);云南勐 养1986~1987年的数浓度平均值为94.8 cm–3,而工业城市雾的数浓度更大,例如重庆1990年的观测结果,数浓度平均值为606 cm–3;山区雾次之,一般为102 cm–3;海雾最小,平均为10 cm–3(王彬华,1983),1985年浙江舟山海雾的数浓度平均值为37.1 cm–3,1993年青岛海雾数浓度变化范围在5.4~238.9 cm–3之间,2007年茂名的海雾过程数浓度平均值为57.1 cm–3(黄辉军等,2010),此次湛江海雾过程平均数浓度为39.6 cm–3。就液态含水 量来说,此次海雾过程含水量平均值为0.013 g m–3,略小于其他地区海雾,原因可能有以下几点:首先,挑选海雾过程中浓度较大,相应的也是含水量高值区的时间段计算1分钟平均含水量。含水量谱分布的峰值可达到0.045 g m–3,总含水量接近0.1g m–3,并且在其他海雾浓度较大的阶段,含水量的数值都与这一结果相当,与南海海域其他地区和山东青岛海雾含水量最大值的观测结果也相当,但是由于浓雾(能见度低于500 m)过程的时间很短导致含水量的平均值偏低。其次,垂直风切变以及海洋和陆地特征的巨大差异导致近地层强烈的湍流混合和湍流输送,湍流将液滴输送至地面与不饱和空气混合,这常常导致雾滴的蒸发和海雾含水量偏低。最后,由于大于20 μm的大雾滴数浓度很低,同时与其他地区的最大直径存在差异致使含水量的对比值较低。

| 表 1 不同阶段和全部过程关键特征参量值 Table 1 Mean values of key microphysical properties during different stages and the whole fog event |

为了研究每个子阶段海雾微物理特征的差异,将它们的实际雾滴谱分布曲线绘在一张图上(图 3, 见文后彩图),纵坐标采用对数坐标,放大dN/dD小于1 cm–3 μm–1的部分,以便更好的反应各子阶段雾滴谱谱宽和大滴数密度的差异。由图 3可见,各子阶段的数密度高值都集中在小滴端(直径在2~5 μm之间),下降速率很快,到5 μm左右,dN/dD从大于10 cm–3 μm–1减小到仅有1 cm–3 μm–1。大滴一端尾迹较长,最大直径接近50 μm,但数密度都很小。海雾生成阶段(1阶段)数密度和平均直径都很小,为海雾的发展酝酿条件。海雾发展阶段(2阶段),雾滴谱线上抬、加宽。表明这一阶段凝结核化、凝结增长过程十分活跃,造成数密度增大(濮梅娟等,2008)。海雾成熟阶段(3阶段),这一阶段滴谱特征与发展阶段类似,3阶段和2阶段的滴谱曲线几乎重合,说明这一阶段仍以凝结增长为主,但谱线没有明显抬升,说明凝结增长强度减弱,处于维持水平。海雾间歇阶段(4阶段),这一阶段谱分布曲线表明,雾滴数密度明显降低,特别是大滴端下降明显,谱宽减小。之后海雾进入第二个子过程(5阶段),这一阶段与2、3阶段相比,在小于4 μm的区段,谱型相近,之后与2、3阶段滴谱分布曲线分离,明显下降,但谱线的发展趋势与2、3阶段谱线平行,而在第5阶段大滴端谱分布曲线又有所下降,这也说明这一阶段以凝结增长为主,碰并过程微弱。海雾消散阶段(6阶段),这一阶段谱分布曲线明显下降,特别是大滴一端下降特别明显,谱宽减小,可能伴随有蒸发和水汽争夺过程,导致海雾消散,雾过程结束。

|

图 3 六个子阶段的滴谱分布Fig.3 The average fog droplet spectra during six stages |

图 4给出了本次海雾过程的平均雾滴谱,并根据实测资料和Junge分布( ,其中a、b为待定参数),利用最小二乘法对平均谱进行了拟合。由图 4可见,整个谱分布偏向小滴一端,雾滴主要集中在2~8 μm区段,峰值直径在2.8 μm。拟合结果表明,平均谱分布能很好的满足Junge分布,拟合结果为N(D)=24.3D−1.33,拟合优度确定

系数R2为0.96。从图 4中可以看出,实测值与拟合曲线十分接近,表明该直径分布函数能很好反映本次海雾的平均状况。就不同地区海雾的滴谱分布比较,湛江地区海雾的雾滴谱分布特征与茂名地区、青岛地区海雾的雾滴谱分布类似,但与舟山地区海雾的雾滴谱分布差异较大,舟山地区的雾滴谱更符合Deirmendjian分布(杨中秋等,1989)。而内陆地区的雾滴谱分布也存在不同的分布特征,重庆地区符合Junge分布,南京地区则符合Deirmendjian分布(黄辉军等,2010)。由此,海雾具有鲜明的局地特征,这一复杂的过程不能一概而论,需具体分析雾中各项影响因子的情况。

,其中a、b为待定参数),利用最小二乘法对平均谱进行了拟合。由图 4可见,整个谱分布偏向小滴一端,雾滴主要集中在2~8 μm区段,峰值直径在2.8 μm。拟合结果表明,平均谱分布能很好的满足Junge分布,拟合结果为N(D)=24.3D−1.33,拟合优度确定

系数R2为0.96。从图 4中可以看出,实测值与拟合曲线十分接近,表明该直径分布函数能很好反映本次海雾的平均状况。就不同地区海雾的滴谱分布比较,湛江地区海雾的雾滴谱分布特征与茂名地区、青岛地区海雾的雾滴谱分布类似,但与舟山地区海雾的雾滴谱分布差异较大,舟山地区的雾滴谱更符合Deirmendjian分布(杨中秋等,1989)。而内陆地区的雾滴谱分布也存在不同的分布特征,重庆地区符合Junge分布,南京地区则符合Deirmendjian分布(黄辉军等,2010)。由此,海雾具有鲜明的局地特征,这一复杂的过程不能一概而论,需具体分析雾中各项影响因子的情况。

|

图 4 平均谱Junge 分布拟合Fig.4 Fitting of Junge distribution of average spectra |

为了解影响此次海雾的主要微物理过程,讨论关键微物理因子之间相互的关系,将三个微物理参量绘成散点图,进行相关性分析。图 5(a)是整个海雾过程中数浓度N和平均直径 之间的关系,图中R为拟合优度,P为拒绝零假设的概率(P小于0.0001)。从图中看到,整个过程数浓度N与平均直径

之间的关系,图中R为拟合优度,P为拒绝零假设的概率(P小于0.0001)。从图中看到,整个过程数浓度N与平均直径 呈正相关关系。图 5(b)中含水量L与数浓度

N正相关性良好,相关系数达到0.80。图 5(c)是含水量L与平均直径

呈正相关关系。图 5(b)中含水量L与数浓度

N正相关性良好,相关系数达到0.80。图 5(c)是含水量L与平均直径 的相关性,从图中看,二者也呈现良好的正相关关系。前人的很多云雾理论认为,云雾的生长是由小粒子活化,凝结增长后通过碰并收集效应使液滴进一步变大而实现的(李子华等,1999;黄健等,2010;唐浩华等,2002)。然而图 5中三个微物理参量良好的正相关性可以初步反映出,在海雾的发生过程中,碰并收集作用并不显著,而是以雾滴的凝结核化和凝结增长为主。碰并收集作用在使液滴碰并结合,直径增大的同时减小了数浓度,从而会打破数浓度和平均直径良好的正相关趋势。为进一步说明这个现象,下一部分将分阶段讨论三个微物理参量的相关性。

的相关性,从图中看,二者也呈现良好的正相关关系。前人的很多云雾理论认为,云雾的生长是由小粒子活化,凝结增长后通过碰并收集效应使液滴进一步变大而实现的(李子华等,1999;黄健等,2010;唐浩华等,2002)。然而图 5中三个微物理参量良好的正相关性可以初步反映出,在海雾的发生过程中,碰并收集作用并不显著,而是以雾滴的凝结核化和凝结增长为主。碰并收集作用在使液滴碰并结合,直径增大的同时减小了数浓度,从而会打破数浓度和平均直径良好的正相关趋势。为进一步说明这个现象,下一部分将分阶段讨论三个微物理参量的相关性。

|

图 5 (a)全过程中平均直径 (μm)与数浓度N(cm–3),(b)数浓

度N(cm–3)与含水量L(g m–3)以及(c)平均直径 (μm)与数浓度N(cm–3),(b)数浓

度N(cm–3)与含水量L(g m–3)以及(c)平均直径 (μm)与含

水量L(g m–3)的相关性分析图Fig.5 (a) Average diameter ( (μm)与含

水量L(g m–3)的相关性分析图Fig.5 (a) Average diameter ( ) as a function of number concentration

(N), (b) N as a function of liquid water content (L), and (c) ) as a function of number concentration

(N), (b) N as a function of liquid water content (L), and (c)  as a function

of L during the whole fog event as a function

of L during the whole fog event |

另外,从海雾形成的时间来看,一般雾滴在凝结生长时,根据凝结增长方程推知,因为液滴增长率dr/dt与其半径r成反比(盛裴轩,2003),所以随着液滴尺度的增大,增长率下降,液滴生长到一定程度之后,谱越长越慢,趋于平稳,使得液滴的长大过程需要很长时间,因此,一般认为在小的凝结核(r<1 μm)上不易长成大的云雾滴,这些云雾滴是在一些大的盐核(r>1 μm)上形成的(王彬华,1983)。其实,在起伏凝结增长的条件下,液滴完全可以由较小的云雾滴,相当快得长成较大的云雾滴(周秀骥和顾震潮,1963)。由图 6(见文后彩图)可见,在海雾的发展阶段,即22日22:35之后,从22日22:50平均直径2.8 μm,到22:55平均直径迅速达到3.7 μm,短短5分钟平均直径就增长了将近1 μm;同样的情况在第二次浓雾过程也出现,从23日06:44平均直径2.9 μm,到06:55平均直径达到3.6 μm,11分钟的时间,平均直径也迅速增长,滴谱迅速拓宽。雾滴谱拓宽的本质是雾滴增多、增大,从而使雾体含水量增加,谱宽变宽。小雾滴的浓度非常高,表明有大量凝结核核化,反应有水汽在较小的 凝结核上凝结,并迅速长大(李晓娜等,2010)。由于雾团空间分布不均匀,造成水汽起伏,其中的一部分雾滴因此在雾团中起伏运动,凝结增长过程活跃,在相同时间内生长的空间比没有参与起伏运动的雾滴大,更能够长成大的雾滴,使雾滴向大滴端变化,拓宽滴谱,由此,海雾形成过程中,小雾滴可以快速长大。总结以上过程,雾体内部并不稳定的环境,使雾团内空气运动带动小的液滴不断运动,通过凝结增长过程,迅速生长为较大雾滴,生长周期大为缩短,更符合观测事实,这也使得湍流的参与成为海雾过程中值得关注的影响因素。

|

图 6 滴谱分布随时间变化Fig.6 The temporal evolution of fog droplet spectra |

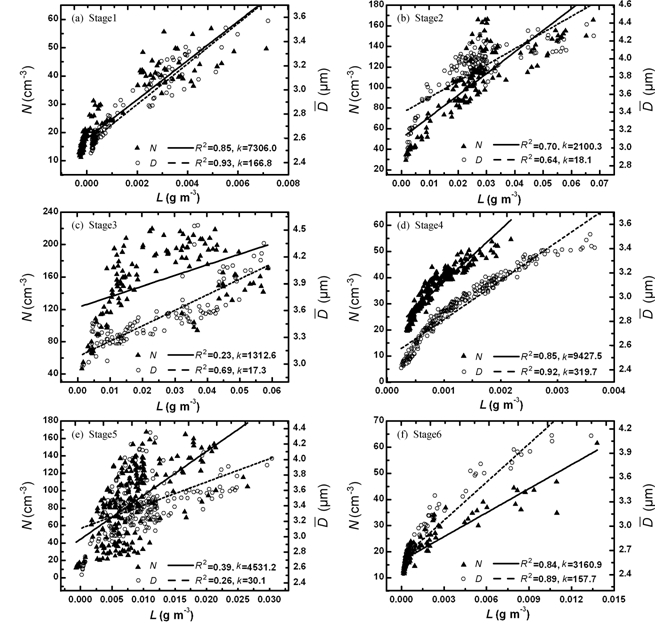

海雾过程不同阶段的微物理特征存在差异,关键的微物理参量之间有不同的相关关系。这一复杂的现象由图 7和图 8分阶段进行分析说明。

|

图 7 六个阶段数浓度与平均直径的相关性Fig.7 Average diameter ( ) as a function of number concentration (N) during different stages ) as a function of number concentration (N) during different stages |

|

图 8 六个阶段含水量与数浓度以及含水量与平均直径的相关性Fig.8 Number concentration (N) and average diameter ( ) as a function of liquid water content (L) during different stages ) as a function of liquid water content (L) during different stages |

图 7a和图 8a为海雾的发生阶段,这一阶段三者有良好的相关性,但粒子多集中在小滴端,数浓度偏小,含水量也非常小,比接下来的发展和成熟阶段小了一个量级。

图 7b和图 8b为海雾的发展阶段。开始出现浓雾过程,雾滴直径明显比图 7a阶段大,数浓度也明显增多,达到170 cm−3左右,两者拟合的直线斜率减小,滴谱趋向平均化,在这一阶段,含水量上升,N,L和 的正相关性良好,仍以雾滴活化和凝结增长为主,原因在于,如果是以碰并收集过程为主,会打破N和

的正相关性良好,仍以雾滴活化和凝结增长为主,原因在于,如果是以碰并收集过程为主,会打破N和 的正相关(Niu et al, 2010a),即N减小的同时

的正相关(Niu et al, 2010a),即N减小的同时 增大,而这一阶段并没有出现这种现象。这一阶段中N,L和

增大,而这一阶段并没有出现这种现象。这一阶段中N,L和 同时增大,说明粒子变多,尤其是大粒子所占比例升高。

同时增大,说明粒子变多,尤其是大粒子所占比例升高。

随着海雾过程的持续发展,图 2微物理参量随时间变化图中,第3阶段含水量下降,平均直径减小,而数浓度有小幅的上升。相对应图 7c为海雾的成熟阶段,在平均直径3.5 μm附近数浓度进一步增大,达到整个海雾过程的最大数浓度200 cm−3左右。根据图 7c中斜率k的值,这一阶段中数浓度N

和平均直径 呈现很弱的正相关关系,尽管N和

呈现很弱的正相关关系,尽管N和 如此,但碰并过程依旧微弱,因为数浓度没有减小反而增大,平均直径也没有明显的增大反而略有减小,说明碰并收集作用并不是占绝对优势的主导过程。拟合直线斜率接近为0,除个别粒子外,大部分雾滴都集中在3.5 μm附近,趋向平均化,将图 6滴谱随时间的变化图结合已有的层云滴谱特征:各种云滴相互接近(王鹏飞,1989),滴谱曲线峰 值较为平宽,而不是十分陡峭,是由于湍流运动 的结果(王鹏飞,1989)。海雾成熟阶段的雾滴谱呈现类似地特征,结合层云理论分析这些现象,海雾过程也很可能受到湍流运动的影响,小雾滴的增大是由于湍流的运动使雾体内部的小雾滴随湍流上下运动,而不断生长变大的;另一方面是湍流使雾体内部和外部空气交流大量新的凝结核活化争夺水汽,从而使数浓度增加而平均直径的变化微小。图 8c中也显示,在这一阶段,含水量和平均直径都有所下降的同时,数浓度相对升高,这种现象一种可能的解释是湍流参与的结果:湍流使雾滴移向雾体的边缘,在那里雾滴蒸发、破碎,之后形

如此,但碰并过程依旧微弱,因为数浓度没有减小反而增大,平均直径也没有明显的增大反而略有减小,说明碰并收集作用并不是占绝对优势的主导过程。拟合直线斜率接近为0,除个别粒子外,大部分雾滴都集中在3.5 μm附近,趋向平均化,将图 6滴谱随时间的变化图结合已有的层云滴谱特征:各种云滴相互接近(王鹏飞,1989),滴谱曲线峰 值较为平宽,而不是十分陡峭,是由于湍流运动 的结果(王鹏飞,1989)。海雾成熟阶段的雾滴谱呈现类似地特征,结合层云理论分析这些现象,海雾过程也很可能受到湍流运动的影响,小雾滴的增大是由于湍流的运动使雾体内部的小雾滴随湍流上下运动,而不断生长变大的;另一方面是湍流使雾体内部和外部空气交流大量新的凝结核活化争夺水汽,从而使数浓度增加而平均直径的变化微小。图 8c中也显示,在这一阶段,含水量和平均直径都有所下降的同时,数浓度相对升高,这种现象一种可能的解释是湍流参与的结果:湍流使雾滴移向雾体的边缘,在那里雾滴蒸发、破碎,之后形

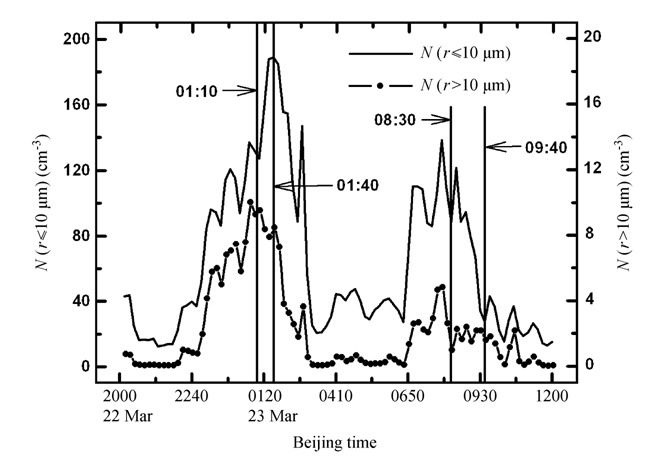

成的小滴仍回到雾体内,同时夹带部分外部不饱 和空气进入雾体内,从而使雾体内的数浓度总量不变甚至略有升高,仅水分有所蒸发消失(王鹏飞,1989)。因此,在有湍流交换作用的条件下,雾层持续发展。另外一种可能的解释为:由于含水量的大小主要由大滴决定,如图 3所示,滴谱在小于10 μm的区段内,数浓度较高,并且在达到10 μm前有一个小的平台阶段,处于平台期的雾滴谱很可能有着相似的性质,因此本文定义大滴为直径大于10 μm的雾滴,而数浓度的大小主要由小滴(直径小于等于10 μm的雾滴)来决定。在23日01:10~01:40时间段里(图 9),大滴减小,同时小滴迅速增 大,导致在这一时期,含水量有所减小 ,数浓度迅速增大。

|

图 9 海雾过程小于等于10 μm 雾滴和大于10 μm 雾滴的时间演变图Fig.9 The temporal evolutions of small droplet (diameter ≤10 μm) and big droplet (diameter>10 μm) number concentrations in the fog event |

图 7d和图 8d计算的是两次浓雾过程的间歇期,期间雾滴直径一直处于波动状态,这一阶段的平均直径为3.6 μm(表 1),由于在实际海雾观测期间,当海雾从海面向陆地移动时,其在空间的分布极不均匀,呈现团块结构(王彬华,1983),这一阶段应该处于前一雾团移过,后一雾团尚未到达的间歇期间。这一时期,能见度有所回升,含水量和数浓度一直处在很低的水平,平均直径持续起伏变化,三个微物理参量呈现很好的正相关性。

图 7e和图 8e为第二次浓雾过程,这一阶段的海雾过程无论在持续时间、含水量、平均直径以及数浓度方面都较第2和第3阶段弱,这一阶段的海雾过程没有明显的发展期和成熟期的区分,发展规律与第3阶段十分相似,但分布更为均匀,平均直径与数浓度的相关性很差,与含水量的相关性也不好,这也很可能受到湍流的混合作用,使得三个微物理参量趋向平均化,分布均匀。但是在第二次浓雾过程中,有一个大滴减小,而小滴增大的时间段(08:30~09:40),是与第3阶段不同的,这一阶段中大滴数浓度起伏增加,小滴的数浓度迅速下降,而小滴的变化对数浓度的影响更为显著,因此,与第3阶段相比,数浓度下降较为明显。

图 7f和图 8f为此次海雾过程的消散阶段,三个微物理参量具有良好的正相关性,三个微物理参量均震荡减小,雾滴集中在小滴端,直到接近初始阶段的状态。微物理过程方面结合图 3和图 6,在形成阶段、间隔阶段以及消散阶段,滴谱相对较窄,在消散阶段谱宽出现短暂的两个峰值,这是由于蒸发作用使空气湿度较大,盐核的吸湿性作用使空气中仍存在一定数量的大滴(李晓娜等,2010)。但是小雾滴还是占绝大多数,因此,可能通过湍流的混合作用使雾滴伴随着蒸发的现象,使雾层消散。同时当时的气象资料显示,由于日出后太阳短波辐射使近地层增温,这一阶段温度升高,相对湿度下降,导致雾滴蒸发,能见度震荡回升,从而使雾层消散,海雾过程结束。

本文利用FM-100雾滴谱、VPF-730能见度仪资料,分析了一场典型南海海雾过程的微物理特征。主要结论如下:

(1)湛江地区海雾发展的雾滴平均谱符合Junge分布,平均雾滴谱结果为:N(D)=24.3D−1.33,拟合优度为0.96,这一结果与茂名和青岛地区的海雾滴谱分布类似,都符合Junge分布。

(2)本次海雾过程的雾滴谱扩宽过程和微物理参量的正相关性,即数浓度、平均直径和含水量同时增加,表明本次海雾过程主要以雾滴活化和凝结增长为主,碰并收集效果不明显。

(3)在海雾发展和成熟阶段,雾滴混合均匀,趋向平均化。雾滴直径向3.5 μm附近集中,这一现象很可能是湍流的作用:由于湍流的运动带动雾体内部的小雾滴随湍流上下运动,使小雾滴不断生长变大;另一方面湍流使雾体内部和外部空气交流,数浓度升高,平均直径变化微小。

| [1] | 段英, 吴志会. 1999. 利用地基遥感方法监测大气中汽态、液态水含量分布特征的分析 [J]. 应用气象学报, 1999, 10 (1): 34-40. Duan Ying, Wu Zhihui. 1999. Monitoring the distribution characteristics of liquid and vapour water content in the atmosphere using ground-based remote sensing [J]. Journal of Applied Meteorological Science (in Chinese), 10 (1): 34-40. |

| [2] | Edson J, Crawford T, Crescenti J, et al. 2007. The coupled boundary layers and air-sea transfer experiment in low winds [J]. Bull. Amer. Meteor. Soc., 88: 341-356. |

| [3] | 樊琦, 王安宇, 范绍佳, 等. 2004. 珠江三角洲地区一次辐射雾的数值模拟研究 [J]. 气象科学, 2004, 24 (1): 1-8. Fan Qi, Wang Anyu, Fan Shaojia, et al. 2004. Numerical simulation study of a radiation fog in Pearl River Delta regions [J]. Scientia Meteorologica Sinica (in Chinese), 24 (1): 1-8. |

| [4] | 傅刚, 王菁茜, 张美根, 等. 2004. 一次黄海海雾事件的观测与数值模 拟研究——以2004年4月11日为例 [J]. 中国海洋大学学报, 34 (5): 720-726. Fu Gang, Wang Jingqian, Zhang Meigen, et al. 2004. An observational and numerical study of a sea fog event over the Yellow Sea on 11 April, 2004 [J]. Periodical of Ocean University of China (in Chinese), 34 (5): 720-726. |

| [5] | Gultepe I, Issac G A. 2004. An analysis of cloud droplet number concentration (Nd) for climate studies: Emphasis on constant Nd [J]. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 130 (602): 2377-2390. |

| [6] | Gultepe I, Milbrandt J A. 2007. Microphysical observations and mesoscale model simulation of a warm fog case during FRAM project [J]. Pure and Applied Geophysics, 164: 1161-1178. |

| [7] | 黄辉军, 黄健, 毛伟康, 等. 2010. 茂名地区海雾含水量的演变特征及其与大气水平能见度的关系 [J]. 海洋学报, 32 (2): 40-53. Huang Huijun, Huang Jian, Mao Weikang, et al. 2010. Characteristics of liquid water content of sea fog in Maoming area and its relationship with atmospheric horizontal visibility [J]. Acta Oceanologica Sinica (in Chinese), 32 (2): 40-53. |

| [8] | 黄健, 王斌, 周发琇. 2010. 华南沿海暖海雾过程中的湍流热量交换特征 [J]. 大气科学, 34 (4): 715-726. Huang Jian, Wang Bin, Zhou Faxiu. 2010. Turbulent heat exchange in a warm sea fog event on the coast of south China [J]. Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 34 (4): 715-726. |

| [9] | 黄建平, 李子华, 黄玉仁, 等. 2000. 西双版纳地区雾的数值模拟研究 [J]. 大气科学, 24 (6): 821-834. Huang Jianping, Li Zihua, Huang Yuren, et al. 2000. The microphysical structure and evolution of winter fog in Xishuangbanna [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 24 (6): 821-834. |

| [10] | 李晓娜, 黄健, 申双和, 等. 2010. 一次高压型海雾中的液态含水量演变特征 [J]. 热带气象学报, 26 (1): 79-85. Li Xiaona, Huang Jian, Shen Shuanghe, et al. 2010. Evolution characteristic of liquid water content for a high-pressure pattern of sea fog [J]. Journal of Tropical Meteorology (in Chinese), 26 (1): 79-85. |

| [11] | 李子华, 黄建平, 周毓荃, 等. 1999. 1996年南京连续5天浓雾的物理结构特征 [J]. 气象学报, 57 (5): 622-631. Li Zihua, Huang Jianping, Zhou Yuquan, et al. 1999. Physical structures of the five-day sustained fog around Nanjing in 1996 [J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 57 (5): 622-631. |

| [12] | 李子华, 杨军, 石春娥, 等. 2008. 地区性浓雾物理 [M]. 北京: 北京大学出版社, 159pp. Li Zihua, Yang Jun, Shi Chun’e, et al. 2008. The Physics of Regional Dense Fog [M] (in Chinese). Beijing: Peking University Press, 159pp. |

| [13] | Lewis J M, Koračin D, Redmond K T. 2004. Sea fog research in the United Kingdom and United States: A historical essay including outlook [J]. Bull. Amer. Meteor. Soc., 75: 395-408. |

| [14] | Niu S J, Lu C S, Liu Y G, et al. 2010a. Analysis of the microphysical structure of heavy fog using a droplet spectrometer: A case study [J]. Advances in Atmospheric Sciences, 27 (6): 1259-1275. |

| [15] | Niu S J, Lu C S, Yu H Y, et al. 2010b. Fog research in China: An overview [J]. Advances in Atmospheric Sciences, 27 (3): 639-662. |

| [16] | 濮梅娟, 严文莲, 商兆堂, 等. 2008. 南京冬季雾爆发性增强的物理特征研究 [J]. 高原气象, 27 (5): 1111-1118. Pu Meijuan, Yan Wenlian, Shang Zhaotang, et al. 2008. Study on the physical characteristics of burst reinforcement during the winter fog of Nanjing [J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 27 (5): 1111-1118. |

| [17] | 盛裴轩, 毛节泰, 李建国, 等. 2003. 大气物理学 [M]. 北京: 北京大学出版社, 522pp. Sheng Peixuan, Mao Jietai, Li Jianguo, et al. 2003. Atmospheric Physics [M] (in Chinese). Beijing: Peking University Press, 522pp. |

| [18] | Saunders P M. 1964. Sea smoke and steam fog [J]. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 90: 156-165. |

| [19] | 唐浩华, 范绍佳, 吴兑, 等. 2002. 南岭山地浓雾的微物理结构及演变过程 [J]. 中山大学学报 (自然科学版), 41 (4): 92-96. Tang Haohua, Fan Shaojia, Wu Dui, et al. 2002. Research of the microphysical structure and evolution of dense fog over Nanling mountain area [J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni (in Chinese), 41 (4): 92-96. |

| [20] | Underwood S J, Ellrod G P, Kuhnert A L. 2004. A multiple-case analysis of nocturnal radiation-fog development in the central valley of California utilizing the GOES nighttime fog product [J]. Journal of Applied Meteorology Sciences, 43: 297-311. |

| [21] | 王彬华. 1983. 海雾 [M]. 北京: 海洋出版社, 352pp. Wang Binhua. 1983. Sea Fog [M] (in Chinese). Beijing: China Ocean Press, 352pp. |

| [22] | 王鹏飞, 李子华. 1989. 微观云物理学 [M]. 北京: 气象出版社, 486pp. Wang Pengfei, Li Zihua. 1989. Microphysics of Clouds [M]. Beijing: China Meteorological Press, 486pp. |

| [23] | 杨中秋, 许绍祖, 耿骠. 1989. 舟山地区春季海雾的形成和微物理结构 [J]. 海洋学报, 11 (4): 421-438. Yang Zhongqiu, Xu Shaozu, Geng Biao. 1989. Formation and microphysical structure of sea fog in spring in Zhoushan area [J]. Acta Oceanologica Sinica (in Chinese), 11 (4): 421-438. |

| [24] | 周秀骥, 顾震潮. 1963. 关于云雾微结构和降水过程理论的若干问题 [J]. 科学通报, 8 (6): 1-7. Zhou Xiuji, Gu Zhenchao. 1963. A number of issues on the cloud microstructure and precipitation on process theory [J]. Chinese Science Bulletin (in Chinese), 8 (6): 1-7. |

2013, Vol.

2013, Vol.