2. 中国科学院大气物理研究所, 北京100029;

3. 深圳市国家气候观象台, 深圳市气象局, 深圳518040;

4. 沈阳市气象台, 沈阳110168

2. Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;

3. Shenzhen National Climate Observatory, Shenzhen Meteorological Bureau, Shenzhen 518040;

4. Shenyang Meteorological Service, Shenyang 110016

到达地面的太阳入射辐射(Surface Solar Radiation, SSR)既包括直接到达地表的太阳辐 射,也包括被气体、云、气溶胶散射的那部分太阳辐射,它几乎是地气系统唯一的能量来源(IPCC,2007;石广玉,2007;Wild,2009)。SSR对许多陆面过程都起着非常重要的作用,它直接影响着水汽蒸发和植物光合作用,进而影响与之相关的水循环、碳循环等(Haverkort et al., 1991; Ledley and Chu, 1995; Ramanathan and Vogelmann, 1997; 吴亚平, 2006; IPCC, 2007; Kadur et al., 2007; Li et al., 2009; 孙敬松等, 2010)。因此地表接收到太阳辐射量的多少,从根本上来说决定了行星的气候条件。

过去30年的观测和模式的研究结果都表明,在10年以上时间尺度的SSR不是一个常量,尤其在20世纪90年代前后,更是表现出两种截然不同的变化趋势:上世纪90年代前SSR持续下降,90年代之后开始上升(Stanhill and Cohen, 2001; Streets et al., 2001; Shi et al, 2008; Tang et al., 2011)。全球“变暗”和全球“变亮”分别被用来描述这两个时期的SSR变化特征(Wild et al., 2005; Wild, 2009)。

云是SSR重要的调制者,它可以吸收和散射入射的太阳辐射,减少SSR,起到冷却地气系统的作用(汪宏七和赵高祥,1994;赵高祥和汪宏七,1994;IPCC,2007;石广玉,2007)。目前关于云在SSR变化趋势转变过程中所起的作用一直没有定论。罗云峰等(2000)发现,上世纪60~90年代,我国华南地区的总云量变化很小,云量与直射太阳辐射、日照时数之间没有很好的对应关系,认为云量不是造成太阳直接辐射和日照时数明显减小的主要因素。Li et al.(2011)分析了1961~2005年我国南方地区日照时数百分比与低云、高云云量之间的关系,发现低云云量与日照时数有很好的对应关系,并认为低云与中国南方地区日照时数下降有关。Wang et al.(2011)利用卫星资料分析了我国1984~2000年云对SSR的影响,认为高云对SSR变化有较大贡献。

已有的研究有助于我们了解SSR的变化特征以及云在SSR变化中所扮演的角色,但由于受限于资料时间长度等方面的原因,这些研究大多针对某一时期进行分析,未能得到较长时间内云对SSR的影响。另一方面,SSR的变化受多种因素影响,全球“变暗”与全球“变亮”时期云在众多影响因子中的贡献大小是否变化也是值得关注的问题。因此,本文利用我国100个地面站点的太阳总辐射、日平均云量资料分析1961~2009年我国SSR变化特征及云在不同时期对SSR的影响。

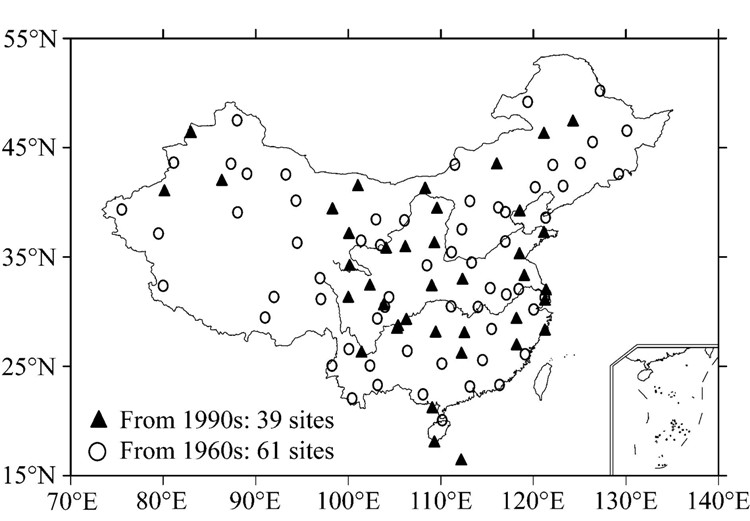

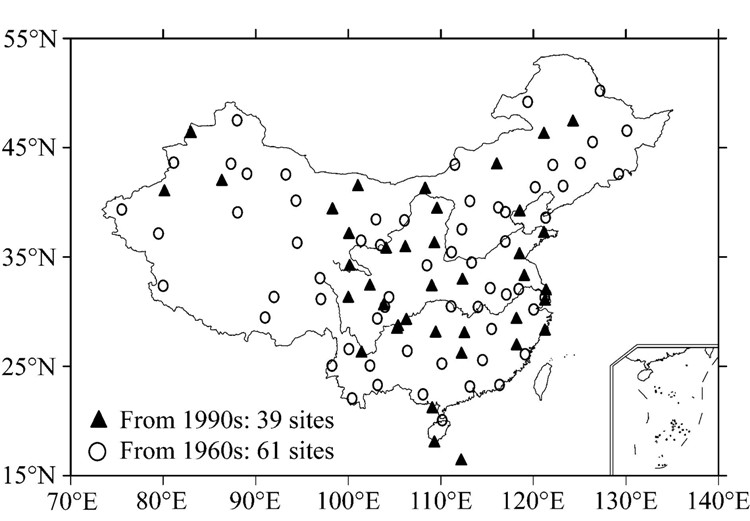

2 资料和方法本文所用资料均来自中国气象局气象信息中心中国气象科学数据共享服务网(http://cdc.cma.gov.cn/ [2011-05-01]),主要包括逐日地面太阳总辐射、日平均云量数据。在数据分析前,我们发现部分台站在观测起止时间内,有一次或多次连续数年数据缺测。为了尽量减少缺测对结果的影响,在数据挑选阶段将缺测数据较多的台站剔除出去,最终留下100个时间连续性相对较好的台站。日平均云量包括总云量、低云量和高云量。本文着重分析云量对SSR总的影响及在不同时期的贡献大小,因此选择总云量数据用于分析。资料时间跨度为1961~2009年,总计约130万组数据。需要指出,中国气象局从1990年开始调整太阳辐射观测网,因此1990年前后地面太阳辐射观测站点数量和分布有一定变化。本文所选的100个观测站,其中61个从1960年前后开始有太阳辐射资料,39个从1990年前后开始有辐射资料,其中的榆中、上海、纳溪站为上世纪90年代兰州、龙华、泸州站新址,若将这三个站点视为原站点观测的延续,则实际观测站点为97个。从图 1可以看到,这些站点基本能够覆盖我国除台湾地区外所有省份,西藏地区站点相对较少,分布较稀疏,其他地区站点分布较均匀,基本可以代表我国SSR总的变化趋势。

|

图 1 100 个总辐射观测站点分布 Fig.1 100 surface solar radiation observation sites over China |

在使用总辐射数据前,参照Shi et al.(2008)提出的物理阈值、时间序列对地面太阳总辐射数据做了质量评估,评估结果表明我国总辐射数据总体数据质量较好,通过质量评估的总辐射数据比例为94.0%。

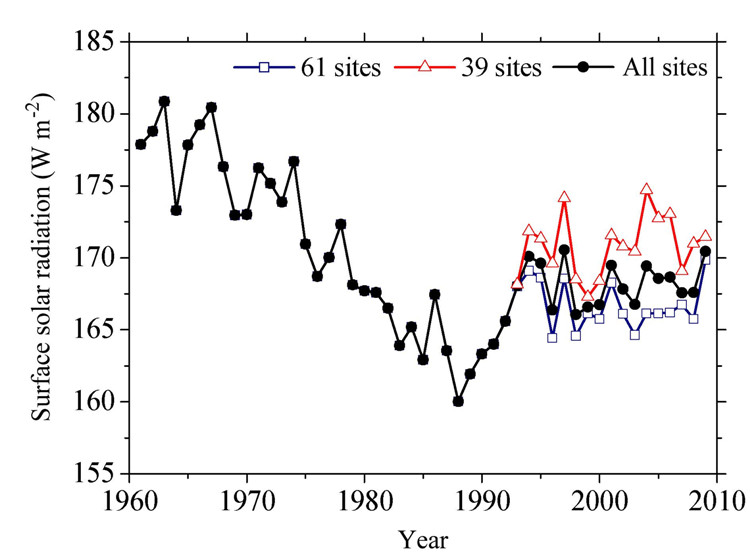

3 结果与讨论 3.1 我国SSR变化特征本文选取的100个站点的资料起始时间大致分为上世纪90年代前、后两部分,站点数量和分布有较大变化。因此在分析我国1961~2009年地面太阳辐射(SSR)总体变化趋势前,要考虑站点数量对全国平均变化趋势的影响。 图 2是1961~2009年全国平均SSR逐年变化趋势图。图中蓝色曲线 代表自上世纪60年代开始有观测资料的61个站点SSR年平均结果;红色曲线代表自上世纪90年代开始有观测资料的39个站点SSR年平均结果;黑色曲线代表不考虑前后站点变化的结果。从图中可以看到,红色曲线略高于其他两条曲线,这与新增站点在高纬度地区分布相对较少有关。三条曲线的变化趋势比较相似(1990年后),因此可以认为上世纪90年代前后站点变化对全国SSR总的变化趋势影响较小。

|

图 2 1961~2009 年全国平均 SSR 逐年变化趋势。蓝色曲线代表自上 世纪 60 年代开始有观测资料的 61 个站点 SSR 平均结果;红色曲线代 表自上世纪 90 年代开始有观测资料的 39 个站点 SSR 平均结果;黑色 曲线代表不考虑前后站点变化 Fig.2 Time series of annual SSR during 1961–2009. Blue line is the result from 61 sites data, red line is the result from 39 sites data, and the black line is the result from all sites data |

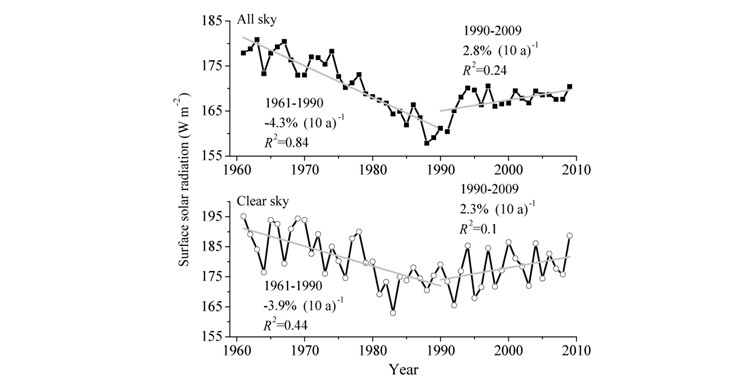

总的来看,在过去近50年我国SSR经历了先下降后上升的过程。具体变化特征为(图 2黑色曲线):1961~1990年呈显著下降趋势,期间SSR共下降约23 W m–2,下降速率为-4.3%/10 a (7.9 W m–2 (10 a) –1);1990后SSR变化趋势转变,总体呈上升趋势,上升速率为2.8%/10 a (2.4 W m–2 (10 a) –1),尤其在1990~1995年间SSR增长非常迅速,期间SSR上升了约14 W m–2,增长速率为17.7%/10 a (28.2 W m–2 (10 a) –1)。

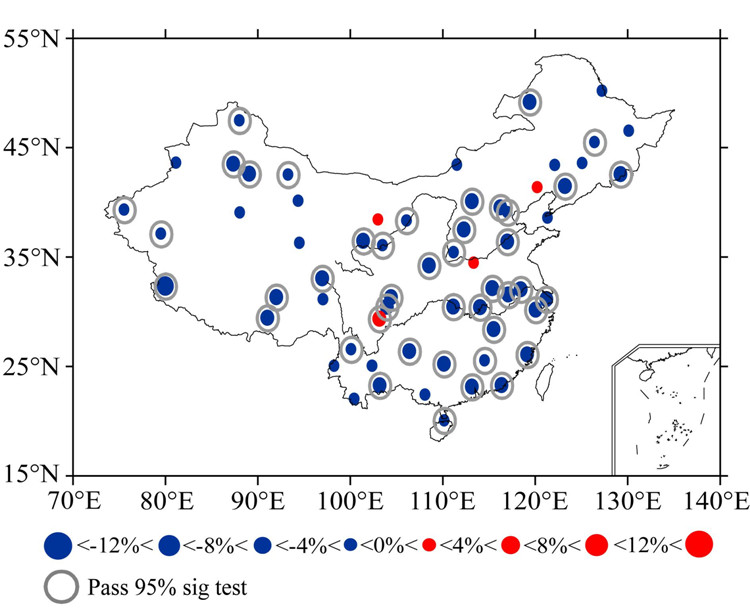

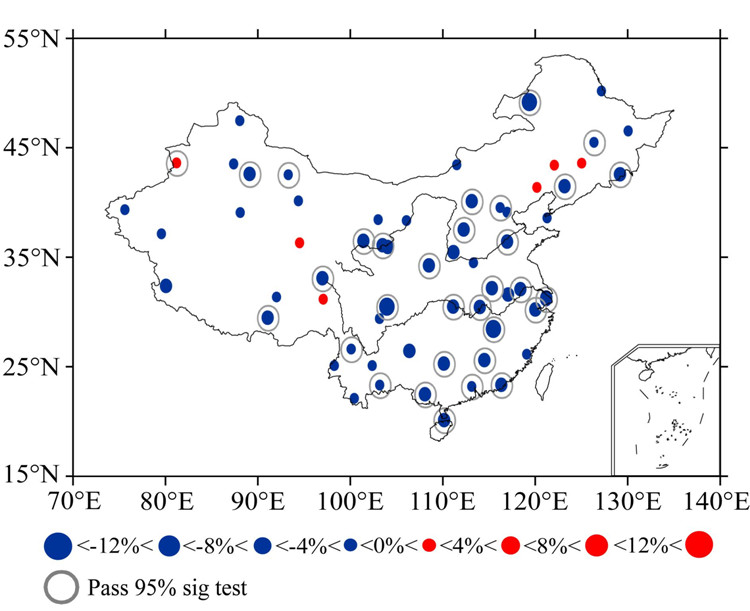

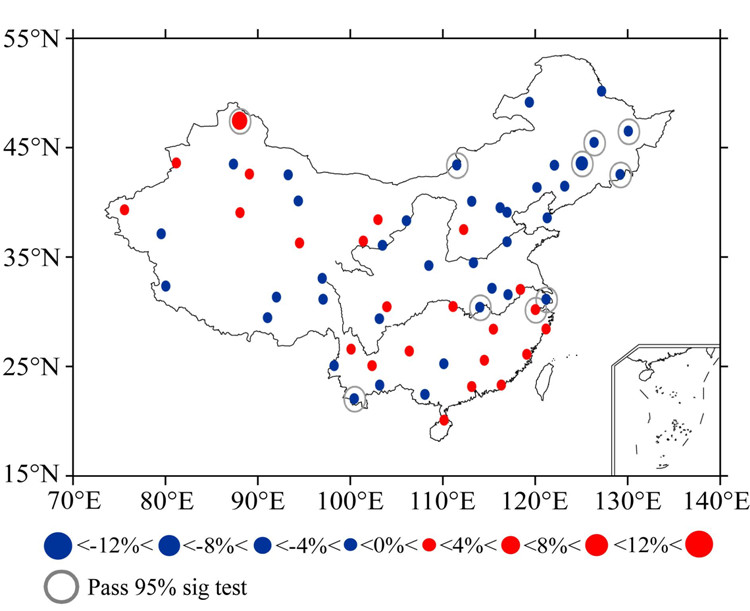

SSR变化的转折点大致出现在1990年,因此本文将数据分为1990年前、后两组,分别分析各时期我国SSR变化的地域特征。图 3是1961~1990年全天空条件下我国61个站点SSR变化线性趋势图。从图中可以看到,大部分站点(95.5%)SSR均呈下降趋势,其中通过95%显著性检验的站点有44个(73.3%)。上述结果表明,在1961~1990年我国经历了大范围“变暗”(SSR下降)过程,这一结果与之前的一些研究结果吻合,说明在此期间引起SSR下降的主导因素是大范围的,局地因素的影响较小。

|

图 3 1961~1990 年全天空条件我国 61 个站点 SSR 变化线性趋势 (单位:(10 a)–1) Fig.3 SSR linear trends at 61 sites during 1961–1990 under all sky condition (units: (10 a) –1) |

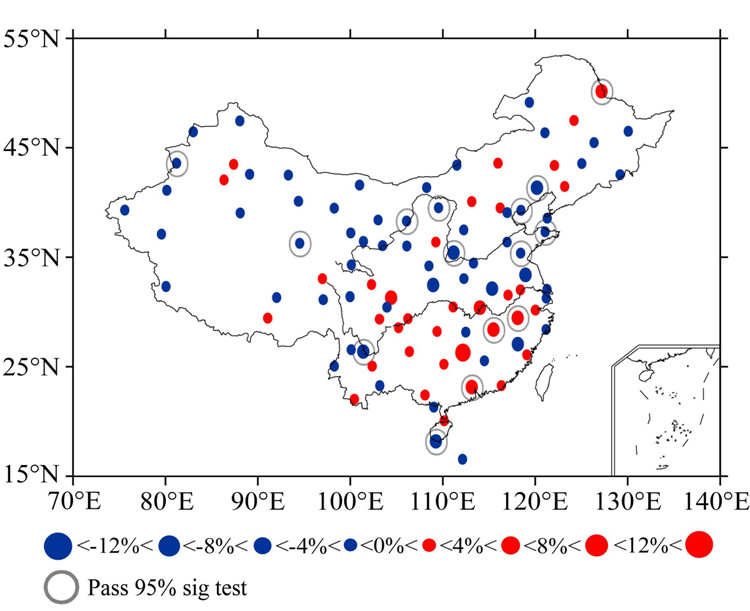

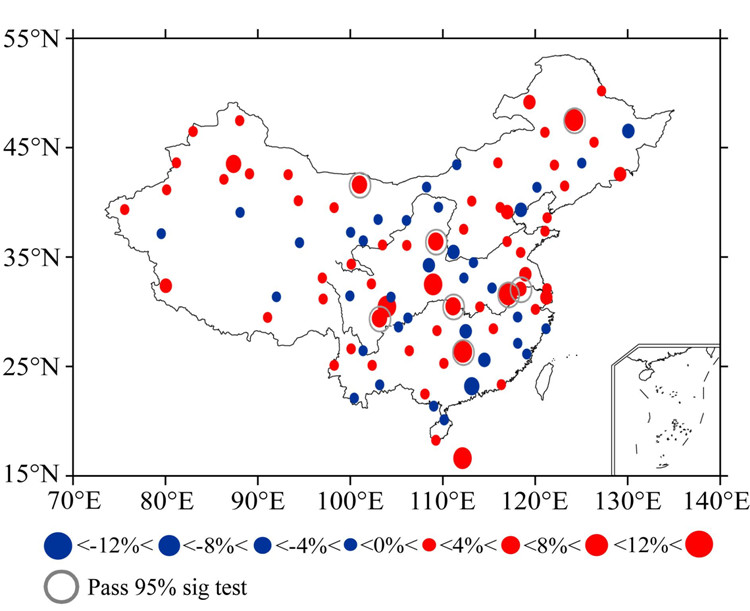

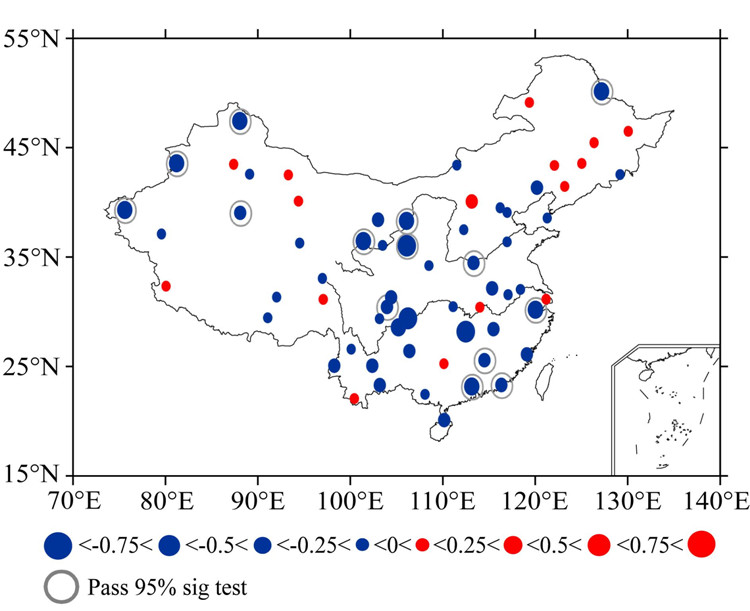

图 4是1990~2009年全天空条件下我国97个站SSR逐年变化趋势图。相比图 3,图 4中各站点SSR的变化趋势差别较大。图中12个(12.4%)站点呈显著下降趋势,SSR下降但不显著的站点有47个(48.5%),6个站点(6.2%)呈显著“变亮”(SSR上升),“变亮”但不显著的站点有32个(33.0%)。SSR变化趋势有较显著的地域特征,长江以南的站点多表现为增长趋势,而长江以北则多表现为下降趋势。

|

图 4 1990~2009 年全天空条件我国 97 个站点 SSR 线性变化趋势(单 位:(10 a)–1) Fig.4 SSR linear trends at 97 sites during 1990–2009 under all sky condition (units: (10 a) –1) |

通过比较全天空(所有数据)与晴空(总云量为零的数据)条件下SSR的变化可以在一定程度上反映云对SSR的影响。本文根据中国气象局提供的云量资料,挑选出日平均云量为0的数据(约13万组)分析我国晴空条件下的SSR变化趋势,并与全天空的结果比较。

图 5 为1961~2009全天空与晴空条件下我国SSR变化趋势的对比图。可以看到1961~1990年晴空条件下SSR持续下降,期间SSR下降了约23 W·m–2,下降速率为-3.9%/10 a (7.1W m–2 (10 a) –1));1990~2009年呈增长趋势,期间SSR增长了约8 W m–2,增长速率为2.3%/10 a (4.0W m–2 (10 a) –1)。总的来看,晴空条件下SSR变化趋势与全天空情况相似(先“变暗”后“变亮”),表明近50年内云的变化不足以引起SSR变化趋势的改变。就不同 阶段来看,1961~1990年两者变化趋势一致,全天空的下降速率略大于晴空,线性下降趋势比晴空显著。上世纪80年代中后期晴空的地面辐射下降趋势变缓是引起1961~1990年晴空SSR下降较慢的主要原因。据此推测,云可能是引起1980~1990年地面继续“变暗”的主要因子。1990~2009年,晴空情况的SSR波动较大,且全天空情况下没有出现1990~1995年SSR快速上升的情况,但总趋势是上升的。

|

图 5 1961~2009 年全天空与晴空条件我国 SSR 变化趋势对比 Fig.5 Comparison between time series of annual SSR in past 50 years under all sky and clear sky condition |

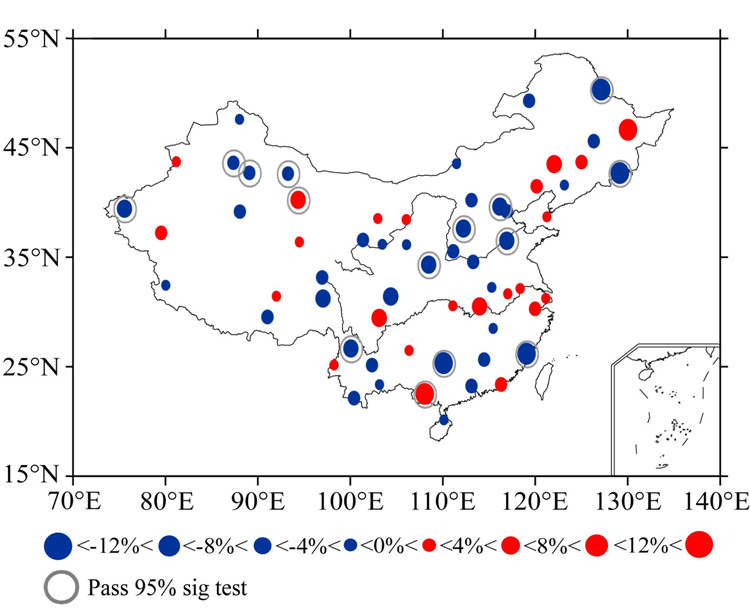

图 6(见文后彩图)是1961~1990年我国各站点晴空条件下SSR变化特征。图中显著下降的站 点31个(51.7%),递减但不显著的站点24个 (40%),全国地面辐射以下降为主,总的变化趋势与全天空的结果(图 3)一致。

|

图 6 1961~1990年晴空条件我国60个站点SSR线性变化趋势(单位: (10 a)–1) Fig.6 SSR linear trends at 60 sites during 1961–1990 under clear sky condition (units: (10 a) –1) |

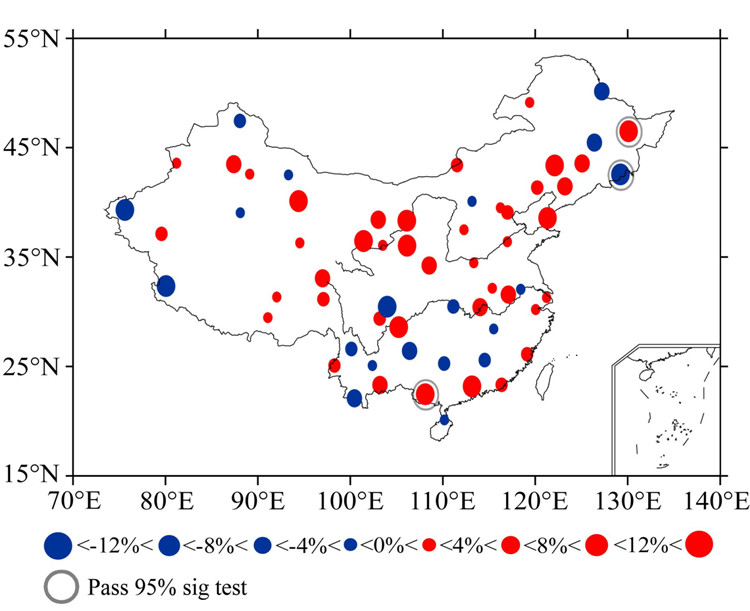

图 7(见文后彩图)为1990~2009我国各站点晴空条件下SSR变化特征。图中显著“变暗”的站点数为0,“变暗”但不显著的站点34个(35.0%),显著“变亮”的站点有8个(8.2%),54个站点(55.7%)“变亮”但不显著。可以看到1990~2009年晴空条件下地面“变亮”的趋势非常明显。对比同时期全天空条件下各站点SSR变化趋势(图 4)可以看到,晴空条件下“变亮”的站点数量更多,覆盖范围更大。

|

图 7 1990~2009 年晴空条件我国 97 个站点 SSR 线性变化趋势(单 位:(10 a)–1) Fig.7 SSR linear trends at 97 sites during 1990–2009 under clear sky condition (units: (10 a) –1) |

在假设各个站点无云日的数据量差别不大且无云数据在各个季节分布较均匀的条件下,根据上述结果(图 6、7)可以认为,在1961~1990年,晴空条件的设置对地面辐射变化趋势的影响不大,此时云量变化在地面“变暗”过程中并不起主导作用;而在1990~2009年,云量在一定程度上削弱了地面的“变亮”趋势。

3.3 云量变化特征及与SSR变化的联系前面通过对比全天空和晴空条件下SSR的变化趋势分析云在不同时期对SSR的贡献,本节通过分析云量的变化来验证和补充上述结论。

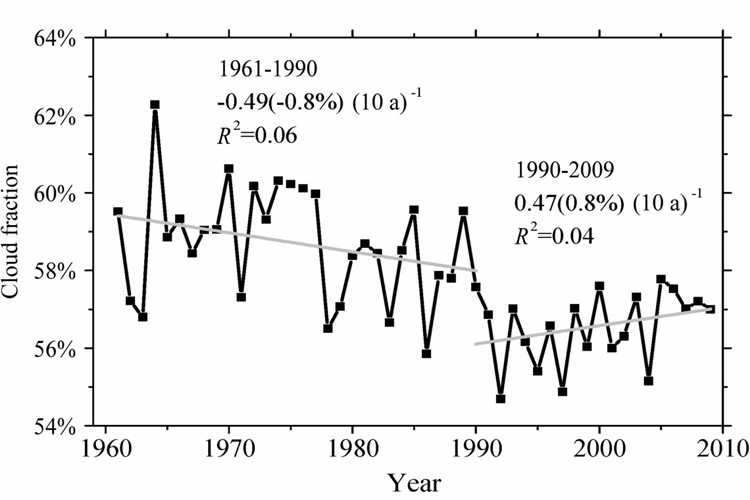

图 8是1961~2009年间我国100个辐射观测站点平均云量变化趋势图。由图可以看出我国云量的变化大致可以分为两个时段,1961~1990年呈微弱的下降趋势,下降速率为-0.49/10 a (-0.8% (10 a)–1), 1990~2009年云量转为微弱的上升趋势,上升速率为0.47/10 a (0.8% (10 a)–1)。这种先降后升的特征与地面太阳辐射的变化相似(图 2),并且发生转折的时间点也非常接近。

|

图 8 1961~2009 年我国平均云量变化趋势 Fig.8 Time series of annual total cloud fraction during 1961–2009 |

图 9(见文后彩图)为1961~1990年我国各辐射站点云量变化趋势。图中对61个辐射观测站点的云量变化进行分析。结果显示,有23个站点(37.7%)表现为增长趋势,其中2个站点通过显著性检验;其余38个站点(62.3%)表现为下降趋势,其中8个站点通过显著性检验。我国东北部地区的云量多为下降趋势,而浙江、福建和广东地区的站点多为上升趋势。总体而言,这一时期云量变化的并不显著,且变化幅度较小。

|

图 9 1961~1990 年我国 60 个站点云量线性变化趋势(单位: (10 a)–1) Fig.9 Total cloud fraction linear trend at 60 sites during 1961–1990 (units: (10 a) –1) |

图 10(见文后彩图)为1990~2009年我国各辐射站点云量变化图。图中有53个站点(54.6%)呈增长趋势,其中30个站点通过显著性检验,其余44个站点(45.4%)表现为下降趋势,其中12个站点通过显著性检验。与1961~1990年的结果对比(图 9),1990~2009年(图 10)云量为增长趋势的站点增加了16.7%,云量变化幅度更大,中、高纬度地区,云量增长趋势非常明显。

|

图 10 1990~2009 年我国 97 个站点云量线性变化趋势(单位: (10 a) –1) Fig.10 Total cloud fraction linear trend at 97 sites during 1990–2009 (units: (10 a) –1) |

与全天空SSR变化趋势的结果(图 3、4)结合可以发现,1990年后云量显著增长的站点与地面辐射下降的站点都集中在我国中高纬度带,长江以南的站点多表现为地面辐射上升同时云量下降,云量与SSR间呈较明显的负相关,但这种负相关在1990年前并不明显。这表明,1990年后云对SSR的作用较1990年前显著。

图 11和图 12分别给出1961~1990,1990~2009云量与地面辐射年平均值的线性拟合函数的斜率。在1961~1990年(图 11),云与SSR呈显著的负相关的站点有14个(21.5%);而在1990~2009年(图 12),有47个站呈显著负相关(48.0%),表明1990年后云对SSR的影响力由不明显转为较显著。这与本文3.2节的结果一致。

|

图 11 1961~1990 年云量与 SSR 线性拟合函数斜率 Fig.11 The slops of linear regression between total cloud fraction and SSR at 60 sites during 1961–1990 |

|

图 12 1990~2009 年云量与 SSR 线性拟合函数斜率 Fig.12 The slops of linear regression between total cloud fraction and SSR at 60 sites during 1990–2009 |

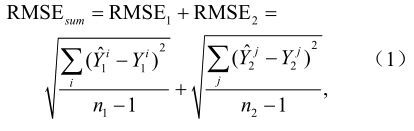

从前文全天与晴空条件下全国SSR逐年变化图可以发现,在1980~1990年,晴空条件下SSR没有表现出明显的下降趋势,而全天空条件下SSR继续下降,两者区别较显著(图 5)。这意味着晴空与全天空条件下SSR出现转折的时间可能有所不同。本节通过拟合不同时段SSR线性变化趋势,寻找晴空与全天空情况下各自最合适的拐点。SSR变化拐点的判断依据为两条拟合曲线的均方根误差(Root Mean Square Error, RMSE)之和最小,计算公式如下:

式中,下标1和2分别代表前后两个时段,上标i,j分别代表各时段内第i,j年,Y为观测结果,为线性拟合结果。结果显示,晴空与全天空情况 下,SSR变化出现转折的时间分别在1980年和 1990年前后。由此推测,云在1980年后SSR继续下降过程中扮演了非常重要的角色。

这里同时分析了1980~1990年间各站点晴空与全天空条件下SSR的变化特征。考虑到数据量较少(11 a),拟合结果的统计意义相对较弱,因此其结果仅作为参考。图 13和图 14分别拟合了这一时期各站点在全天空与晴空条件下SSR的线性变化趋势。由图可以看到全天空条件下,大部分站点SSR呈下降趋势(64.0%),显著下降的站点占总站点数的21.3%,呈上升趋势的站点上升速率较慢 (<4%/10 a)。而在晴空条件下,大部分站点SSR呈上升趋势(67.7%),显著上升的站点占总站点数的3.2%。对比两种结果,推测此时云在一定程度上抑制了“变亮”的趋势。

|

图 13 1980~1990年全天空条件我国各站点SSR线性变化趋势(单位:(10a)–1) Fig.13 SSR linear trends at 61 sites during 1980–1990 under all sky condition (units: (10a) –1) |

|

图 14 1980~1990 年晴空条件我国各站点 SSR 线性变化趋势(单位:(10a) –1) Fig.14 SSR linear trends at 97 sites during 1980–1990 under clear sky condition (units: (10a) –1) |

本文通过分析地面太阳总辐射和日平均总云量资料分析过去近50年我国地面太阳辐射(SSR)变化特征及云在不同时期的影响,主要结论如下:

(1)过去近50年,我国SSR表现出先下降 后上升的变化趋势。1961~1990年呈显著下降趋势,下降速率为-4.3%/10 a (7.87W m–2 (10 a) –1);1990年后SSR开始上升,上升速率为2.8%/10 a (2.4 W m–2 (10 a) –1)。

(2)对比晴空与全天空情况下SSR变化特征发现:1961~1990年,晴空条件和全天空条件下的 地面辐射变化趋势非常相似,变化速率也比较接近;1990~2009年,晴空的地面辐射相对全天空的波动更大,但总的为上升趋势。

(3)晴空条件设置对1961~1990年各站点 SSR变化趋势的影响较小,各站点SSR变化较一致(大范围“变暗”);1990年后我国SSR不再继续“变暗”,部分站点开始逐渐“变亮”。长江以南地区呈“变亮”特征的站点比例较高,而北方地区站点大多以“变暗”趋势为主,但“变暗”的速率明显较前一时段(1961~1990)放缓。

(4)我国云量总体变化大致可以分为两个时段:1961~1990年我国云量总体呈下降趋势,下降速率为-0.49/10 a (-0.8% (10 a)–1)。20世纪90年代开始云量呈上升趋势,上升速率为0.47/10 a (0.8% (10 a) –1)。就各站点的变化而言,1961~1990年云量变化的显著性不强,且幅度较小;1990~ 2009年云量变化呈明显南北差异,我国北方地区云量增长的趋势非常明显,而南方地区主要表现为下降趋势。

(5)对比全天空条件下SSR与云量的变化特征,发现1961~1990年间,地面辐射受云的影响不明显,而从20世纪90年代开始云与地面辐射有很好的对应关系。结合晴空与全天空SSR变化特征对比的结果可以认为,在“变暗”时期(1961~1990年),云对SSR年代际变化的贡献不明显,而在“变亮”时期(1990~2009年)云成为众多影响因子中较为突出的一项,起到减少SSR的作用。

(6)晴空与全天空条件下SSR出现拐点的时间分别在1980年和1990年前后,这表明云可能成为1980~1990年期间SSR继续下降的主要因素。下一步工作,将会着重讨论1980年后云量的变化特征及与SSR之间的联系。

| [1] | Haverkort A J, Uenk D, Veroude H, et al. 1991. Relationships between ground cover, intercepted solar radiation, leaf area index and infrared reflectance of potato crops [J]. Potato Research, 34: 113-121. |

| [2] | IPCC. 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis [M]. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York: Cambridge University Press, 106 pp. |

| [3] | Kadur G, Swapan B, Sunita K, et al. 2007. Growth enhancement of soybean (glycine max) upon exclusion of UV-B- and UV-B/A components of solar radiation: Characterization of photosynthetic parameters in leaves [J]. Photosynthesis Research, 94: 299-306. |

| [4] | Ledley T S, Chu S P. 1995. The initiation of ice sheet growth, milankovitch solar radiation variations, and the 100 ky ice age cycle [J]. Climate Dyn., 11: 439-445. |

| [5] | Li W G, Hou M T, Xin J W. 2011. Low-cloud and sunshine duration in the low-latitude belt of South China for the period 1961-2005 [J]. Theor. Appl. Climatol., 104: 473-478. |

| [6] | Li W P, Sun S F, Wang B, et al. 2009. Numerical simulation of sensitivities of snow melting to spectral composition of the incoming solar radiation [J]. Adv. Atmos. Sci., 403-412. |

| [7] | 罗云峰, 吕达仁, 何晴, 等. 2000. 华南沿海地区太阳直接辐射、能见度及大气气溶胶变化特征分析 [J]. 气候与环境研究, 5: 36-44. Luo Yunfeng, Lü Daren, He Qing, et al. 2000. An analysis of direct solar radiation, visibility and aerosol optical depth in South China coastal area [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 5: 36-44. |

| [8] | Ramanathan V, Vogelmann A M. 1997. Greenhouse effect, atmospheric solar absorption and the earth's radiation budget: From the arrhenius- langley era to the 1990s [J]. Ambio, 26: 38-46. |

| [9] | 石广玉. 2007. 大气辐射学 [M]. 北京: 科学出版社, 402pp. Shi Guangyu. 2007. Atmospheric Radiation (in Chinese) [M]. Beijing: Science Press, 402pp. |

| [10] | Shi G Y, Hayasaka T, Ohmura A, et al. 2008. Data quality assessment and the long-term trend of ground solar radiation in China [J]. J. Appl. Meteor. Clim., 47: 1006-1016, doi:10.1175/2007jamc1493.1. |

| [11] | Stanhill G, Cohen S. 2001. Global dimming: A review of the evidence for a widespread and significant reduction in global radiation with discussion of its probable causes and possible agricultural consequences [J]. Agr. Forest. Meteor., 107: 255-278. |

| [12] | Streets D G, Jiang K J, Hu X L, et al. 2001. Recent reductions in China's greenhouse gas emissions [J]. Science, 294: 1835-1837, doi:10.1126/ science.1065226. |

| [13] | 孙敬松, 周广胜, 韩广轩. 2010. 太阳辐射对玉米农田土壤呼吸作用的影响 [J]. 生态学报, 30: 5925-5932. Sun Jingsong, Zhou Guangsheng, Han Guangxuan. 2010. Effects of solar radiation on soil respiration of a maize ecosystem [J]. Acta Ecologica Sinica (in Chinese), 30: 5925-5932. |

| [14] | Tang W J, Yang K, Qin J, et al. 2011. Solar radiation trend across China in recent decades: A revisit with quality-controlled data [J]. Atmos. Chem. Phys., 11: 393-406. |

| [15] | Wang C H, Zhang Z, Tian W S. 2011. Factors affecting the surface radiation trends over China between 1960 and 2000 [J]. Atmos. Environ., 45: 2379-2385. |

| [16] | 汪宏七, 赵高祥. 1994. 云和辐射──(I)云气侯学和云的辐射作用 [J]. 大气科学, 18(增刊): 910-932. Wang Hongqi, Zhao Gaoxiang. 1994. Cloud and radiation─ I: Cloud climatology and radiative effects of clouds [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (Scientia Atmospherica Sinica) (in Chinese), 18 (Suppl.): 910-932. |

| [17] | Wild M. 2009. Global dimming and brightening: A review [J]. J. Geophys. Res., 114 (D10), doi:10.1029/2008jd011470. |

| [18] | Wild M, Gilgen H, Roesch A, et al. 2005. From dimming to brightening: Decadal changes in solar radiation at earth's surface [J]. Science, 308: 847-850, doi:10.1126/science.1103215. |

| [19] | 吴亚平. 2006. 南海近岸海域浮游植物初级生产力与阳光辐射关系的研究 [D]. 汕头大学硕士学位论文. Wu Yaping. 2006. Studies on the relationship between solar radiation and the primary production of phytoplankton assemblages in the coastal water of South China Sea [D]. M. S. thesis (in Chinese), Shantou University. |

| [20] | 赵高祥, 汪宏七. 1994. 云和辐射──(II) 环流模式中的云和云辐射参数化 [J]. 大气科学, 18(增刊):933-958. Zhao Gaoxiang, Wang Hongqi. 1994. Cloud and radiation─ II: Cloud and cloud radiation parameterizations in general circulation models [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (Scientia Atmospherica Sinica) (in Chinese), 18 (Suppl.): 933- 958. |

2013, Vol.

2013, Vol.