风能资源详查区(下文简称风区)内或其附近的气象站只要不在山区或地形起伏较大地带、周围地形空旷平坦、盛行风上风方无高大障碍物阻挡等,观测资料一般就能反映周围一定范围内平均风况特征,与风区的风气候特征也较相似,因此在风能资源详查与评价工作中常将其拟选为风区“参照站”(或“参证站”)。

笔者曾根据2009年6月1日至12月31日分布在新疆7个风能资源详查区17座测风塔的观测资料,分别逐月计算了它们与其附近气象站10 m左右高度处同期逐小时平均风速以及逐小时平均风速达3 m·s-1以上资料序列的相关系数,并将相关系数达到0.01以上显著性水平、相关性最高的气象站作为各个风能资源详查区参照站,分别是阿拉山口风区中的阿拉山口气象站、达坂城风区中的达坂城气象站、小草湖风区附近的托克逊气象站、额尔齐斯河风区附近的哈巴河与布尔津气象站、十三间房风区中的十三间房站、三塘湖—淖毛湖风区附近的淖毛湖站、哈密东南部风区附近的红柳河气象站。

但从这些测站的“元数据”发现,它们均有过迁站、测风仪高度多变、观测时次变更和观测次数改变导致的资料统计值改变(刘小宁,2000;刘小宁等,2005)、仪器换型、观测方法与资料精度改变等有可能致使资料序列存在非均一性间断现象(王颖等,2007;陈洪武等,2010)。另外,随着经济的发展,有些测站周围环境发生了变化,是否会破坏风速序列的均一性,尚需考证。按《风电场风能资源评估方法(GB/T 18710-2002)》①要求,对于任何可能引起参照站风况观测资料非均一的,必须采取一定的技术手段予以均一化订正。然而长序列气候资料的非均一性检验与均一化订正是一项复杂又繁琐的工作,对于风资料序列尤其如此,而且还很不成熟(曹丽娟等,2010)。主要问题是,即使根据不同气候要素特点,采用不同的客观非均一性检验(黄嘉佑和李庆祥,2007;江志红等,2008;李庆祥等,2008;尹嫦姣等,2010;辛渝等,2011)得到的某些“间断点”,也不能直接使用,还需借助气象台站详尽的历史“元数据”对诊断出的“可能间断点”综合判断,辨别真伪,但实际又很难得到这方面的信息(Peterson et al., 1998)。另一方面,鉴于风能资源详查与评价中,参照站基本风压的计算也是一项重要的不可或缺的参量,然而新疆选定的8个参照站中有4站仅有2004年以来的自记风资料,它们是布尔津、十三间房、淖毛湖、红柳河站,而且布尔津、淖毛湖站3次与4次2 min时距平均风速统计序列并存,远不能满足《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》②对气象站10 min时距年最大风速序列长度的需要。故有必要围绕 这4个特殊参照站风速统计序列的均一化订正和无自记风时期10 min时距年最大风速的换算展开专门研究,希望这一研究能为其它气象站的均一化订正或最大风速时距的换算提供一些可行性参考建议。

①中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.2002.风电场风能资源评估方法(GB/T 18710-2002)[S],2.②中华人民共和国建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.2002.建筑结构荷载规范(GB50009-2001)[S],28-29. 2 资料来源与测站测风观测变更概况 2.1 资料来源

本文所收集的新疆各测站的“元数据”、不同时期测站的平行对比观测资料以及人工与自动站两年平行观测期对自动站记录的质量监控分析等,均来源于新疆维吾尔自治区气象信息中心。另外还收集整理了全国风能资源详查时中国气象局在上述详查区布设的测风塔资料,以及企业所建测风塔2006~2008年的测风资料等。2.2 待检站测风观测变更概况

布尔津、淖毛湖站分别于1959年12月1日、1960年1月1日建站,分别在1969年11月30日和1969年9月30日前使用维尔德测风仪,之后改为EL型。红柳河与十三间房站均于1952年7月1日建站。其中,红柳河站在1968年11月30日前使用维尔德风压板式测风仪,之后为EL型;十三房站在1952年7月1日至1955年6月30日间使用丁字型三杯式测风仪,1955年7月1日至1968年8月31日间使用维尔德风压板式。4站在使用EL型电接风向风速仪期间,只有配套的指示器部分,无记录器。2005年4站同时正式启动自动站,增加了逐小时10 min时距的平均风速、日最大风速以及日极大风速等项目的观测,在2004~2005年EL型与EC型平行对比观测期间,只对4次定时2 min时距平均风速进行对比。

鉴于1970年以前,新疆测站极其稀少,测风仪多为维尔德型,所有测站除了有人工站升级为自动站的平行对比观测记录、以及测站远距迁站有2或3个代表月的3或4次定时对比观测外,其余时期均无,在此只对1970~2009年测风观测仪相对均一时期的统计序列进行非均一性检验与均一化订正,同时利用近年有自记风记录资料开展最大风速的时距换算探讨。经过这种均一化订正后的序列长度也完全能够满足《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》①及《风电场风能资源评估方法(GB/T18710-2002)》②对资料年限的使用要求(30年)。

①中华人民共和国建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.2002.建筑结构荷载规范(GB50009-2001)[S],28-29,72-74.②中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.2002.风电场风能资源评估方法(GB/T18710-2002)[S],2.

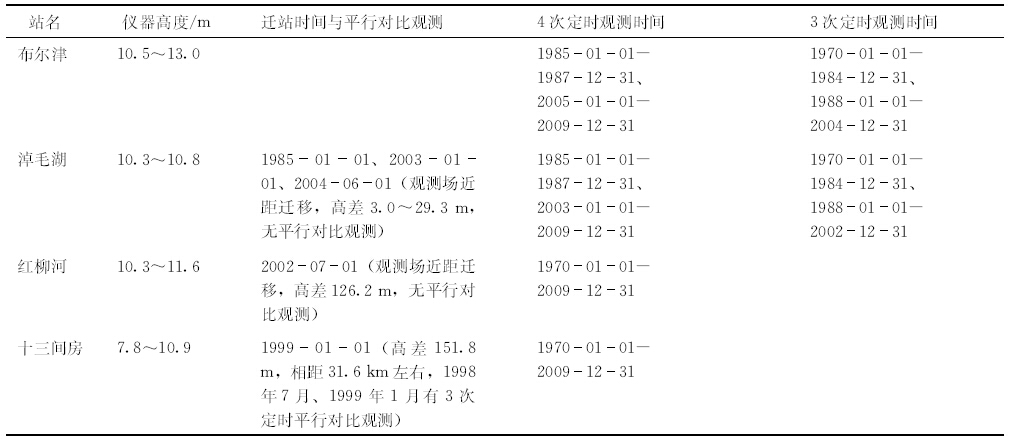

限于篇幅,略去各站风仪高度改变时间,仅 给出风仪高度变化范围(见表 1)。 此外,这一期间的另一重大变更便是2005年由人工站更换为自动站所带来的仪器变更、观测方法变更、资料精度变更所造成的非均一:EL电接式风速仪被EC型光电感应仪替代;人工目视指示器“心算”2 min时距的平均风速改为EN型处理仪的2 min精确计算;2 min时距平均风速观测资料由人工“心算取整”改为EN型处理仪计算后保留一位小数。这一变更时间也包括本研究所涉及的其他气象站。

| 表 1 1970~2009年4站风况资料序列的变更 Table 1 The alternation of wind data series at four stations during 1970-2009 |

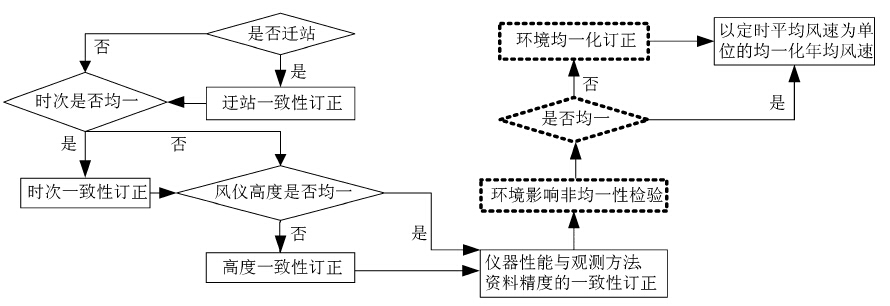

针对上述待检站测风观测的变更情况,先参照本站“元数据”直接进行一致性检验与订正(即“直接检验/订正”,见图 1),然后围绕“测站环境是否改变或其它不明原因导致统计序列是否间断”的主题,参照其它测站“一致性检验与订正”之后的统计序列,采用客观非均一性检验与订正法进行间接检验与订正(即“间接检验/订正”)。

| 图 1 年平均风速序列均一化订正流程Fig. 1 The flow chart of homogeneity adjustments of yearly mean wind speed |

由于淖毛湖、红柳河虽然有迁站现象,但无平行对比观测,在此暂假设为“未迁”,不做迁站一致性订正。而十三间房新旧站址相距远、高差大,两地还有一山相隔,则需根据1998年7月和1999年1月的3次定时平行对比观测资料进行迁站一致性订正。

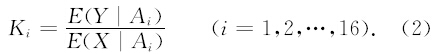

由于一地风向的气候特征比较稳定,年代际变化不大,一般一年的风向频率特征与多年统计差异甚微,因此可直接以十三房站1999年1月1日以后的资料序列作为长年代风向特征统计基础,只需对年平均风速序列进行订正延长。考虑到现行针对风能资源的测算均根据近年测风塔的观测数据与同期参证站的相关而言的,故在此以新址测得的年平均风速为参考标准期(即1999~2009年),对原址1970~1998年的统计序列进行订正。广义地讲,这种订正属于气候要素的空间内插与客观推算(么枕生和丁裕国,1990;马开玉等,1993;钱喜镇和崔秀兰,1995)。在对风速的超短资料订正过程中,经典的做法是对待考察点(Y)风速的数学期望E(Y)采用下式计算,

对淖毛湖、布尔津站4次定时观测期得到的记录分别按3次与4次进行日(月)平均风速的统计,并以显著性水平为0.05的t检验(魏凤英,2007)进行显著性差异检测。结果表明,两站因观测时次不一,年值统计序列均存在显著差异。鉴于4次定时观测期的资料年代很短,且从统计上讲,4次与3次观测统计值的差异可近似看作系统性偏差,以常数替代,故在此人为地将4次定时观测记录均改按3次统计,这样就可做到观测时次一致的统计序列。 3.3 风仪高度一致性订正

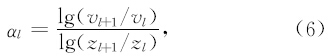

从表 1可见,除淖毛湖站风仪高度变化范围很小且接近10 m外,其余3站变幅相对较大。故在此参照《风电场风能资源评估方法(GB/T 18710-2002)》①按指数律换算到10 m高度处,但为了较客观地反映各风区的粗糙度α,不按《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》②推荐的任何常数0.14或0.16,而是根据附近测风塔的观测资料先按公式(6)计算上下两层间的粗糙度

②中华人民共和国建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.2002.建筑结构荷载规范(GB50009-2001)[S],28-29.3.4 仪器性能、观测方法与资料精度的一致性检验与订正

对4站2004~2005年由EL型与EC型平行观测期得到的统计序列进行显著性水平为0.05的t检验。检验表明,各站日(月)统计序列均有显著差异,且两者差值大小也具有月际变化特征。平行观测期对EC型仪的质量监控分析也验证了这点。显然,这种差异是由测量仪器改变(EL型改为EC型)、观测方法改变(人工从指示器目测“心算”改为EN型器测)以及资料精度改变(EL型2 min时距平均风速取整,EC型2 min时距平均风速保留一位小数)共同造成的。在此以EC 型观测仪得到的统计序列为标准期(2005~2009年),统一将各站EL型时期的统计序列按下式订正:

经上述一致性检验与订正后,仍有可能因测站环境改变、仪器超检老化故障、观测人员变更等其它不明原因致使统计序列非均一,对此采用客观的非均一性检验与均一化订正。这类问题的核心一般是依赖空间站点的相关,采用比值或差值进行检验与订正(么枕生和丁裕国,1990;马开玉等,1993;尹嫦姣和丁裕国,2010),还可通过构建均一性参考序列进行检验与订正(Easterling and Peterson, 1995;Peterson et al., 1998;黄嘉佑和李庆祥,2007)。本研究以没有迁站、观测环境少变、观测时次一致、测风仪高度变化在2 m以内,且与待检站相关性最好、通过0.05以上显著性检验水平的4~5个参考站统计序列的加权平均作为标准参考序列(刘小宁,2000;李庆祥等,2008;江志红等,2008)。非均一性检验以Alex and ersson(1986)发展的标准正态均一性检验(St and ard Normal Homogeneity Test,SNHT)方法为主,同时结合Potter检验(Potter,1981)、待检站与其构建的标准参考序列的平行累计和(Cumulative Sum,CUSUM)控制曲线(Peterson, et al., 1998)等综合判断。SNHT与Potter检验的显著性水平均取0.05。为了检测出所有间断点,采取半级分段法。对检测出的间断序列按比值法参照构建的标准参考序列对间断前后的序列进行客观的均一化订正(江志红等,2008;李庆祥等,2008)。

需补充说明的是,由于SNHT与Potter检验等非均一性检验均要求待检序列与标准参考序列必须满足正态分布,而0.05显著性水平的正态检验(么枕生和丁裕国,1990;马开玉等,1993)表明,淖毛湖站与十三间房站迁站前或后的风速年值统计序列均满足正态分布,而为其构建的参考序列均不满足,其余两站及其参考序列均不满足正态分布,因此需对不满足正态分布的待检或标准参考序列进行正态化转换。正态转换的常用方法有:对数变换、平方根变换、角变换、幂变换(魏凤英,2007)和立方根(或四次方根)转换、双曲正切转换(施能,1995)等。经过比较,若采用四次方根转换,则所有序列均符合0.05显著性检验水平下的正态分布特征,故本文均采用四次方根转换。4 年平均风速序列非均一性检验合理性验证与均一化订正结果分析 4.1 年平均风速客观非均一性检验结果合理性验证与不确定间断点成因分析

限于篇幅,各站SNHT和Potter检验统计参数的变化曲线、CUSUM曲线等略去,直接给出上述“直接检验/订正”和“间接检验”之后的非均一性检验结果,从表 2可见:布尔津站年均风速序列间断点最多,分别出现在1984年、1993年、2004年;淖毛湖站次之,分别出现在1988年、1997年;红柳河站2003年间断,十三间房站均一。

| 表 2 年平均风速序列客观的非均一性检验 Table 2 Objective nonhomogeneity test of annual mean wind speed |

为了辨别上述检验结果的合理性,再一次通过分析测站“元数据”以及咨询的方式进行了调查。经分析认为:

布尔津站2004年前后的间断具有一定不确定性,很可能与人为操作有关。因为,北疆各站同时在2004~2005年进行EL型和EC型平行对比观测时,一些操作人员或许改变原有的风速目测方法,在应该目视EL型指示器“心算”2 min时距的平均风速时,参考了EC型配套的自动处理 仪(EN型)计算出的风速值,“四舍五入”地以EN型处理仪的取整记录作为EL型的“目测值”,从而使对比差值产生人为“虚假系统性偏差”。另外,陈洪武等(2010)的研究表明,阿拉山口、达坂城站虽因1993年8月起开始使用EN型处理仪(感应器仍为EL型),但因2 min时距的平均风速记录仍保留人工观测取整的作法,相应的年值统计序列并未因仪器的换型而在1994年前后出现间断现象。

红柳河站2002年7月1日迁站(见表 1),由于无平行对比观测而未进行迁站一致性订正,而在客观非均一性检验中,诊断出序列在次年有间断,说明此次迁站对序列的均一性还是有一定影响的。此处的非均一化订正其实是由测站迁站而又无法参照3.1节所提到的方法进行一致性订正引起的。

诊断出淖毛湖站1988年前后的间断有一定“漂移”现象。该站1985年1月迁站(表 1)的同时,还更换了测风仪,没有进行相应的“一致性订正”,造成客观非均一性检验检测出的“间断点”与此间隔3年。这既可能是由于原址的观测环境已受到破坏才搬迁造成,也可能是由于搬迁后才造成序列间断,还可能是由于仪器换装、仪器灵敏度改变造成。该站另外两次迁站,距离均很近,测场高差仅3~7 m,未检验出间断。

可见,按图 1所示流程得到的诊断结果有一定说服力。另外值得说明的是,十三间房站旧址年平均风速序列(即1970~1998年)以及新址序列(即1999~2009年)在各检验时段内采用上述方法也是全部均一的,而当按3.1节的方案将旧址序列“移植”到新址序列,即两序列“合二为一”,再采取客观非均一性检验时,待检序列仍然均一。这进一步证明,采用3.1节的方案对新址序列的“后向”延长也是可靠、可行的,可推而广之。4.2 序列非均一影响因子大小的比较

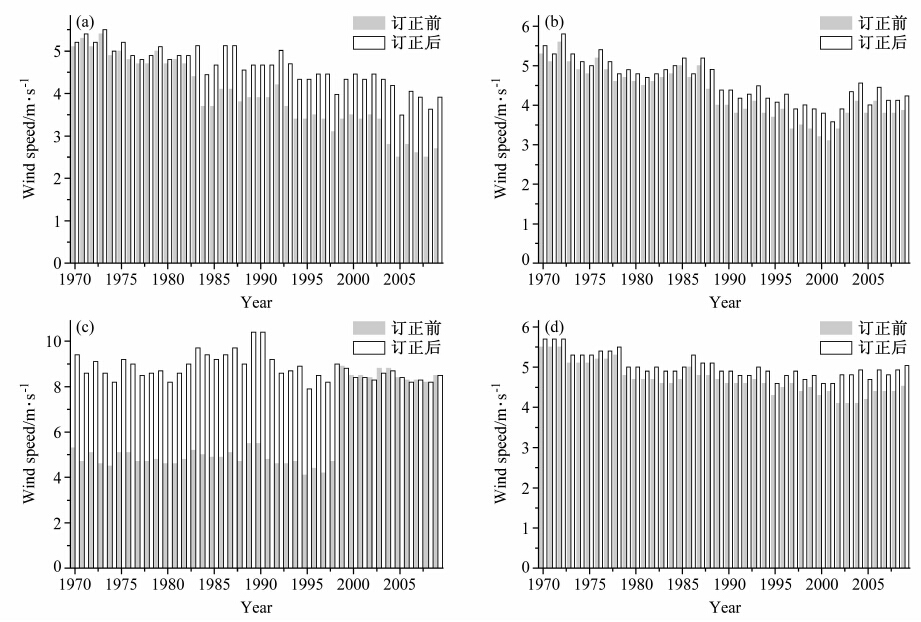

按图 1所示流程对各站年平均风速序列进行一致性订正和均一化订正之后,经过SNHT、Potter、CUSUM曲线等非均一性客观检验表明,订正后的序列全部均一,说明订正合理。图 2给出了各测站年平均风速原始序列演变图以及在经过迁站、时次、高度、测量仪器、观测方法、资料精度一致性订正基础上的客观均一化订正之后的演变图。可见,测站远距迁移是造成序列非均一的主要原因,订正值最大,十三间房站年均风速订正后约是订正前的1倍。

| 图 2(a)布尔津站、(b)淖毛湖站、(c)十三间房站、(d)红柳河站均一化订正后的年平均风速序列变化Fig. 2 The variations of yearly mean wind speed based on homogeneous adjustment at(a)Buerjin station,(b)Naomaohu station,(c)Shisanjianfang station, and (d)Hongliuhe station |

人工站改为自动站所伴随的观测方法、测量仪器、资料精度改变也是导致统计序列间断的原 因。通过计算各站2004~2005年“人工站”与“自动站”年平均风速的代数差可见,十三间房站人工观测期的年平均风速比自动站偏小0.1 m·s-1,淖毛湖站偏小0.2 m·s-1,另两站偏小0.3 m·s-1。

观测时次不一也是影响序列均一的一个方面。通过计算淖毛湖站1985~1987年以及2003~2009年由4次2 min平均风速得到的年平均风速序列与3次观测得到的年平均风速序列的代数差发现,两者之差为0.1 m·s-1。类似地,计算得到的布尔津站因时次不一造成的年统计值的差异为0.3 m·s-1。

高度差对风速序列均一化订正的最大值仅0.1~0.2 m·s-1,平均风速越大,订正量就越大。本研究中除十三间房站1970年11月~1979年12月风仪高度为7.8 m以及布尔津站1969年11月~1989年5月风仪高度为13.0 m,与其它时期风仪高度差异较大,订正量超过0.1 m·s-1以上而外,其余因高度差异带来的统计差均可忽略不计。

在上述一致性订正基础上,从表 2对测站环境改变或其它不明原因造成的间断所采用的订正系数以及多年平均风速可以得出:红柳河站年平均风速的订正量约0.1~0.2 m·s-1,迁站的影响程度远不及十三间房站。淖毛湖站两度间断,既有迁站引起,也有环境改变等不明原因引起,订正值平均也仅为0.1~0.2 m·s-1。布尔津站3度间断,累积订正量平均约达0.9 m·s-1,未迁过站。所处地址有过3次具有明显意义的更名:建站至1982年为“布尔津县郊外”,1983~2004年为“布尔津县东北郊外”,2005~2010年为“布尔津县环城北西路”。可见,诊断出的第一(1984年)与第三(2004年)间断点与地址的更名时间相近,很可能与该站所处城镇化发展速度有关。而经过调查发现,该站四周的确有很大变化,建筑群体与人口密度逐年增加,交通更加便利。这也说明,诊断出该站2004年的间断还可能与测站环境改变有关。相比之上,哈密地区3个风区参照站观测环境的影响远不及该站。5 年最大风速换算探讨 5.1 气象站基本风压计算需求分析

《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》①明确规定:基本风压ω0是根据气象台站历年自记风速仪测得的10 min时距的年最大风速记录,按极值I型确定的重现期(50年或100年一遇)最大风速v0计算的;对于风杯式测风仪,ω0按贝努利方程计算。其中,空气密度既可按气象台站的温度、湿度、气压观测资料计算得出,也可根据温度与海拔高度之间的关系得到;对于以往无自记的定时观测资料,均应通过时次、时距的适当修正后加以采用;若风速仪高度与标准高度10 m相差过大时,v0的计算需换算到标准高度的风速;选取的年最大风速序列,一般应有25年以上的资料,当无法满足时,至少也不宜少于10年。然而本研究中的4个风区参证站仅从2004年之后才有完整的风速自记记录,因此必需对无自记风时期由2 min平均风速得到的年最大风速进行时次和时距的修正。另外,从上一节分析可见,淖毛湖、红柳河、布尔津站年平均风速在各种一致性订正之上,仍然存在环境改变或其它不明原因导致的非均一性间断现象,因此还需对构建的年最大风速序列进行非均一化订正(本研究采用表 2中的订正系数对间断点进行订正),以便科学合理地推算出气象站基本风速的概率极值。

① 中华人民共和国建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.2002.建筑结构荷载规范(GB50009-2001)[S]. 27-28,72-74.5.2 西北地区平均风速时距转换的经验公式在有关如何将一日4次定时2 min时距平均风速得到的最大值换算到自记10 min时距平均风速最大值时,朱瑞兆(1984)曾根据全国300多站的资料按七大分区的特点分别建立了两者之间的经验换算关系,其中对西北地区而言,采用下式换算:

然而,此换算公式在新疆风区参证站中的拟合精度如何,尚需根据近年以及今后新增的风速自记观测记录予以验证。另一方面,布尔津与淖毛湖站绝大部分时期为3次定时观测,对无自记风时期挑选的定时年最大风速还不能直接用公式(8)换算,必需对这些不满足要求的、从3次定时记录中挑选的年最大风速进行时次与时距的修正。 5.3 待检参照站平均风速时距转换经验公式的建立与优选分析

鉴于4站无自记风时期10 min时距的年最大风速均需由2 min时距的平均风速通过经验公式换算得到,其中会存在一定估算误差,同时“人工站”与“自动站”平行观测期得到的2 min时距平均风速的代数差又具有随机性,且自记10 min时距的平均风速在2004~2005年期间又无对比观测记录,因此对无自记风时期(即EL型指示仪目测)测得的定时年最大风速记录均假定为EC型仪2 min时距的计算结果,不考虑观测仪器、观测方法、资料精度差异的订正。即本研究的核心问题是如何根据2004~2009年完整的观测资料建立各站2 min时距的定时日最大平均风速与10 min时距 日最大风速的经验换算关系,从而较合理地推算各站无自记风时期的年最大风速。另外,鉴于十三间房站曾迁站,新址距待开发的风电场最近,而风速的局地变化又极强,特别是极端强风局地性更强,生命史更短,故依据该站新址观测期(1999~2004年)的风速资料以及1998年7月平行观测期新址资料估算无自记风时期10 min时距的年最大风速。推算思路如下:

首先以年为单位,考察各站累年(1970~2009年)风向频率以及由3或4次定时观测记录挑取的历年最大风速及其所对应的风向。主要特征如下:布尔津站冬半年以东南偏东风最大、夏半年西北风最大且两个风向最大风速的平均值相差无几,年最大风速的风向主要在西北到西风扇区以及东南到东南偏东扇区;红柳河站年最大风速的风向较布尔津站略复杂,东风的最大风速最大,西风次之,年最大风速的风向主要分布在东北至东南偏东扇区以及西至西北扇区;淖毛湖站年最大风速的风向十分单一,出现在西北偏西至西北扇区;十三间房站更加单一,新址年最大风速的风向为北风(详见图 3)。各站最大风速的主导风向均与盛行风向完全一致,也与各风向的平均风速大小分布一致(图略)。这些强风特征与地形的“狭管效应”密不可分。因此可根据工程抗风设计需要,从2004~2009年完整的气候资料中筛选出测站若干场具有典型代表性的“强风”天气过程(或样本),在这些样本中,通过建立3或4次定时2 min时距平均风速的日最大风速值与10 min时距平均风速日最大值的关系,拟合出无自记风时期10 min时距的“历年最大风速”。这样做的目的,主要是考虑强风条件下大气层结稳定,推算过程中随机混淆误差会大大降低。对各站筛选出的强风样本(“强风”样本的阈值风速见表 3)按如下两种方式分别建模:

| 图 3 同图 2,但为对应于最大风速的风向分布Fig. 3 Same as Fig. 2,but for the wind direction distributions corresponding to the maximum wind speed |

(1)回归求取法。首先建立了2 min时距日最大风速与10 min时距日最大风速之间线性、二次方以及三次方的拟合关系式,发现线性关系式均方误(黄嘉佑和李庆祥,2007;尹嫦姣等,2010)最小,因此以建立的线性回归关系[公式(8)]推算无自记风时期的10 min时距年最大风速。

为无自记风记录时期第t 年10 min时距日最大风速估算值,x2,t为期间第t 年3或4次定时2 min时距平均风速日最大值。

为无自记风记录时期第t 年10 min时距日最大风速估算值,x2,t为期间第t 年3或4次定时2 min时距平均风速日最大值。

值均由2004~2009年筛选出的S对2 min时距定时日最大风速x2,S与10 min时距日最大风速y10,S样本序列按最小二乘法估算得出,S为筛选的样本容量,xS,2、yS,10分别为S个样本x2,s和y10,s的平均值。建立的各时次时距转换的线性关系见表 3。

值均由2004~2009年筛选出的S对2 min时距定时日最大风速x2,S与10 min时距日最大风速y10,S样本序列按最小二乘法估算得出,S为筛选的样本容量,xS,2、yS,10分别为S个样本x2,s和y10,s的平均值。建立的各时次时距转换的线性关系见表 3。| 表 3 利用筛选的阈值风速样本建立的2 min时距最大风速转换为10 min时距最大风速的半经验换算式 Table 3 The empirical relationship between the 2-min interval and 10-min interval maximum wind speed based on the choice samples representing local strong breeze weather background |

(2)平均比值求取法

为综合比较上述两模型以及公式(8)对4站2 min时距与10 min时距平均风速转换的估算能力,以各模型的拟合值与观测值的偏差标准误(St and ard Error of Mean Bias)作为评估参数,偏差标准误越小,表明拟合精度越高、估算误差也就越小。3种评估效果对比见表 4。可见,除十三间房站采用公式(8)拟合误差最小外,其余3站按平均比值[见公式(10)]最好,因此各站可根据各自最佳估算模型通过历年2 min时距的年最大风速值估算出历年10 min时距的年最大风速。同时还可见,此比值系数介于1.00%~1.08%之间。其中,淖毛湖站2 min时距定时最大风速可近似替代10 min时距最大风速,布尔津站与淖毛湖站则需要在2 min时距的定时最大风速上增加6%~8%。

| 表 4 几种半经验换算式估算的年最大风速偏差标准误的比较 Table 4 The comparison of st and ard error of mean bias of the yearly maximum wind speed based on the several empirical conversion formula estimating |

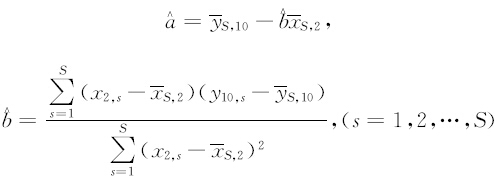

各站历年2 min时距定时最大风速原始序列以及估算的、相对均一的10 min时距的年最大风速见图 4。按极值I型(马开玉等,1993)对估算出的10 m高度上10 min时距的年最大风速序列进行50年一遇的概率最大风速推算,布尔津、十三间房、淖毛湖、红柳河站分别为27.5 m·s-1、43.4 m·s-1、30.8 m·s-1、28.7 m·s-1。其中,红柳河站的概率极值最大风速明显小于估算的10 min时距的年最大风速(31.3 m·s-1)。

| 图 4 同图 2,但为推算的和观测的均一化10 min时距年最大风速Fig. 4 Same as Fig. 2,but for the estimated and observed yearly maximum wind speed with 10-min interval homogeneity |

为了客观地反映空气密度对风压估算的影响,在按伯努利方程估算10 m左右高度上的基本风压时,结合各风区地形、历年最大风速对应的天气气候背景、最大风速对应的盛行风向等,按历年最大风速出现的最多月份作为空气密度ρ估算的代表月。估算时,从气体状态方程出发,考虑水汽的影响,

本研究在参考测站历史“元数据”对新疆风区长期无自记风记录的4个特殊参照站的年平均风速序列进行一致性订正基础上,开展了客观非均一性检验与均一化订正以及无自记风时期年最大风速序列构建的初步探索。结果表明:

(1)除十三间房站外,其余均有因测站环境变化或其它不明原因而使统计序列存在非均一性间断现象。其中,布尔津站受测站环境变化等不明原因的影响程度最大,三度间断,累积订正量平均达0.9 m·s-1左右。淖毛湖站两度间断,其中1次与近距迁站而又未进行订正有关,订正量约为0.1~0.2 m·s-1。红柳河站的1次间断也与未进行迁站一致性订正有关,订正量约为0.1~0.2 m·s-1。

(2)在利用人工站与自动站并行观测期资料进行“系统偏差订正”时,可能受人为影响限制,会使两系统的观测对比产生“虚假误差”,从而影响统计序列的一致性订正效果、客观非均一性检验结果等。

(3)在2 min时距的年最大风速与10 min时距的年最大风速的换算模型中,十三间房站适于采用西北统一公式,其余3站适于在一定阈值风速条件下的相关平均比值系数法。

本研究对于测站环境改变或其它不明原因造成年平均风速序列间断的均一化订正方法比较单一。有时这种变化对资料序列的影响是渐进的,但目前尚无法定量表达这种渐变程度,采用与之相关的空间站点按常数比值订正,造成订正效果还具有一定局限性。同时,按《风电场风能资源评估方法(GB/T 18710-2002)》②要求,在风能资源长年代评估中,需要借助测风塔与附近参照站观测同期的、1日24 h、10 min时距各风向象限的平均风速相关曲线及两者各个风向的平均风速代数差得到,因此今后还需要在现有研究基础上,检测非均一性来自哪些风向的风速、研究如何订正这种非均一性,并通过研究1日3次或4次2 min时距平均风速与1日24次10 min时距平均风速的关系,客观地得到待建风场区域长年代风能资源评估结果。

② 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.2002.风电场风能资源评估方法(GB/T18710-2002)[S],2.| [1] | Alexandersson H. 1986. A homogeneity test applied to precipitation data [J]. Int. J. Climatol., 6: 661-675. |

| [2] | 曹丽娟, 鞠晓慧, 刘小宁. 2010. PMFT方法对我国年平均风速的均一性检验[J]. 气象, 36(10): 52-56. Cao Lijuan, Ju Xiaohui, Liu Xiaoning. 2010. Penalized maximal F test for the homogeneity study of the annual mean wind speed over China[J]. Meteorological Monthly (in Chinese), 36(10): 52-56. |

| [3] | 陈洪武, 辛渝, 陈鹏翔, 等. 2010. 新疆多风区极值风速与大风日数的变化趋势[J]. 气候与环境研究, 15(4): 479-490. Chen Hongwu, Xin Yu, Chen Pengxiang, et al. 2010. Variation ten-dency of the extreme value of wind speeds and gale frequency over the windy regions in Xinjiang [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 15(4): 479-490. |

| [4] | Easterling D R, Peterson T C. 1995. A new method for detecting undocumented discontinuities in climatological time series [J]. Int. J. Climatol., 15: 369-377. |

| [5] | 黄嘉佑, 李庆祥. 2007. 一种诊断序列非均一性的新方法[J]. 高原气象, 26(1): 62-66. Huang Jiayou, Li Qingxiang. 2007. A new diagnosis method for non-homogeneity on a series [J]. Pla-teau Meteorology (in Chinese), 26(1): 62-66. |

| [6] | 江志红, 黄群, 李庆祥. 2008. 近50年中国降水序列均一性检验与订正研究[J]. 气候与环境研究, 13(1): 67-74. Jiang Zhihong, Huang Qun, Li Qingxiang. 2008. Study of precipitation series homogeneous adjustment and their correction over China in the last 50 years [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 13(1): 67-74. |

| [7] | 李庆祥, 江志红, 黄群, 等. 2008. 长江三角洲地区降水资料的均一性检验与订正试验[J]. 应用气象学报, 19(2): 219-226. Li Qingxiang, Jiang Zhihong, Huang Qun, et al. 2008. The experimental detecting and adjusting of the precipitation data homogeneity in the Yangtze Delta [J]. Journal of Applied Meteorological Science (in Chinese), 19(2): 219-226. |

| [8] | 刘小宁. 2000. 我国40年年平均风速的均一性检验[J]. 应用气象学报, 11(1): 27-34. Liu Xiaoning. 2000. The homogeneity test on mean annual wind speed over China [J]. Journal of Applied Meteorological Science (in Chinese), 11(1): 27-34. |

| [9] | 刘小宁, 张洪政, 李庆祥. 2005. 不同方法计算的气温平均值差异分析[J]. 应用气象学报, 16(3): 345-356. Liu Xiaoning,Zhang Hongzheng, Li Qingxiang. 2005. Analyses on average temperature difference resulted from different calculation methods [J]. Journal of Applied Meteorological Science (in Chinese), 16(3): 345-356. |

| [10] | 马开玉, 丁裕国, 屠其璞, 等. 1993. 气候统计原理与方法[M]. 北京: 气象出版社, 31, 124,288-291,481-488. Ma Kaiyu, Ding Yuguo, Tu Qipu, et al. 1993. The Principle and Methods of Climatic Statistics [M]. (in Chinese). Beijing: China Meteorological Press, 31, 124,288-291,481-488. |

| [11] | Peterson T C, Easterling D R, Karl T R, et al. 1998. Homogeneity adjustments of in situ atmospheric climate data: A review [J]. Int. J. Climatol., 18: 1493-1517. |

| [12] | Potter K W. 1981. Illustration of a new test for detecting a shift in mean in precipitation series [J]. Mon. Wea. Rev., 109(9): 2040-2045. |

| [13] | 钱喜镇, 崔秀兰. 1995. 风电场选址模式化研究[J]. 气象学报, 53(4): 495-503. Qian Xizhen, Cui Xiulan. 1995. The modeling study of choicing wind farm [J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 53(4): 495-503. |

| [14] | 施能. 1995. 气象科研与预报中的多元分析方法[M]. 北京: 气象出版社, 6-7. Shi Neng. 1995. Meteorology Scientific Research and Several Variables Analysis Method for Prediction [M]. (in Chinese). Beijing: China Meteorological Press, 6-7. |

| [15] | 王颖, 刘小宁, 鞠晓慧. 2007. 自动观测与人工观测差异的初步分 析[J]. 应用气象学报, 18(6): 849-855. Wang Ying, Liu Xiao-ning, Ju Xiaohu. 2007. Differences between automatic and manual observation [J]. Journal of Applied Meteorological Science (in Chinese), 18(6): 849-855. |

| [16] | 魏凤英. 2007. 现代气候统计诊断与预测技术[M]. 北京: 气象出版社, 27-28, 32-35, 63-66. Wei Fengying. 2007. Modern Climatic Statistical Diagnose and Forecast Technique [M]. (in Chinese). Beijing: China Meteorological Press, 27-28, 32-35, 63-66. |

| [17] | 辛渝, 赵逸舟, 毛炜峄, 等. 2011. 新疆太阳总辐射资料的均一性检验与气候学估算式的再探讨[J]. 高原气象, 30(4): 878-889. Xin Yu, Zhao Yizhou, Mao Weiyi, et al. 2011. Homoge-neity test of the total solar radiation data series and further research on climatological calculation over Xinjiang [J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 30(4): 878-889. |

| [18] | 么枕生, 丁裕国. 1990. 气候统计[M]. 北京: 气象出版社, 797, 807-809. Yao Zhensheng, Ding Yuguo. 1990. Climatic Statistics [M]. (in Chinese). Beijing: China Meteorological Press, 797, 807-809. |

| [19] | 尹嫦姣, 江志红, 吴息, 等. 2010. 空间差值检验方法在地面气象资料质量控制中的应用[J]. 气候与环境研究, 15(3): 229-236. Yin Changjiao, Jiang Zhihong, Wu Xi, et al. 2010. A research on the application of spatial difference method in quality control of surface meteorological data [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 15(3): 229-236. |

| [20] | 朱瑞兆. 1984. 我国不同概率风压的计算[J]. 气象学报, 42(2): 211-218. Zhu Ruizhao. 1984. The calculation of wind pressure probability for various time scales in China [J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 42(2): 211-218. |

2012, Vol. 17

2012, Vol. 17