根据IPCC第四次评估报告(AR4)(IPCC,2007),近百年来(1906~2005年)全球平均地表温度升高0.74 ℃,大于第三次评估报告(TAR)指出(IPCC,2001)的1901~2000年增加0.6 ℃(0.4~0.8 ℃)的趋势。科学家们利用大型计算机分析及模拟的情景表明,气候变暖会导致许多极端天气气候事件的增多;在几乎所有的陆地上,非常可能出现酷热日数和热浪增多的现象;极端的降水量值和频率在许多地区非常可能会上升。据统计,20世纪90年代全世界发生的重大气象灾害比50年代多5倍。在全球变暖的大背景下,极端事件发生的频率、强度等会如何变化,是气候变化研究中普遍关注的问题。

重大的气象灾害往往由诸如高温、干旱、暴雨、雷电、大风、低温等极端天气事件引发,所带来的生命财产损失难计其数,而城市又是极端天气事件中最脆弱的地区,城市规模不断扩大使城市承受灾害的脆弱性和风险增大。2007年7月18日,山东济南遭受大暴雨袭击,为1958年以来历史最大值,由于短时间雨量过大以及城市排水系统能力不足,造成25人死亡、4人失踪、170多人受伤,和重大财产损失。2008年8月25日,上海市出现汛期最强雷暴雨天气,徐汇区1小时最大降雨量117.5 mm,为徐家汇1872年有气象记录以来所未遇。因此次强降水发生在居住密集的市区和上班高峰期,并且强降水远远超过上海市排水能力,市区150多条马路严重积水,最深处达1.5 m,造成交通严重堵塞,虹桥机场多架航班延误(http://www.weather.com.cn[2008-12-16])。2007年6月30日至7月31日,福建省福州市连续32天日最高气温≥35 ℃,连续高温日数为1880年有气象记录以来的第一位。

北京是一个超大城市,又是我国的政治文化中心,对于灾害性天气更加敏感,气象灾害造成的经济损失平均每年在10亿元以上(http://www.qianlong.com[2008-07-09]),对城市交通、供水、供电、供气和通讯等系统构成极大威胁。表 1列举了近几年北京地区极端天气事件及受灾情况(资料来自2004~2009年北京地区气候公报),据不完全统计,2004~2009年的6年间,北京地区共遭遇高温天气49天、致灾性的局地暴雨34次、致灾性冰雹大风天气44天、雷电事件191起,给城市所带来的人员伤亡及经济损失难以尽数。本文以北京为例,研究大城市中极端天气事件发生发展的规律,并探讨其与城市发展的可能联系。

| 表 1 2004~2009年北京地区极端天气事件 Table 1 Extreme synoptic events in Beijing region during 2004-2009 |

所用气候资料为北京市国家气候观象台1951~2008年逐日实测值:选取逐年平均气温、极端最高气温、极端最低气温,逐年的小时雨强最大值及日最大降水量,逐年的大风、雷暴、暴雨、沙尘暴及大雾出现的天数作为分析对象。这些信息涵盖了可能导致北京重大气象灾害的主要极端天气事件。所用的北京市近20年城市建设用地面积的资料摘自1981~2008年逐年的北京年鉴。研究方法包括趋势分析、相关分析、小波分析等。

本文中对于极端天气事件的定义参考中国气象局制定的标准(中国国家气象局,1990),日最大风速大于17 m·s-1定义为大风日;日降水量大于50 mm定义为暴雨日;出现闪电或雷声时定义为雷暴;沙尘天气是对水平能见度1~10 km的浮尘和扬沙天气的总称;由于风沙原因导致水平能见度小于1 km时记为沙尘暴;由空气中水汽凝结或凝华而导致能见度小于500 m时定义为大雾事件;能见度在1~10 km的称为轻雾;将日最高气温高于35 ℃定义为高温日;日最低气温低于-10 ℃定义为低温日。

3 近50年北京极端天气事件变化规律 3.1 近50年北京极端天气事件变化趋势

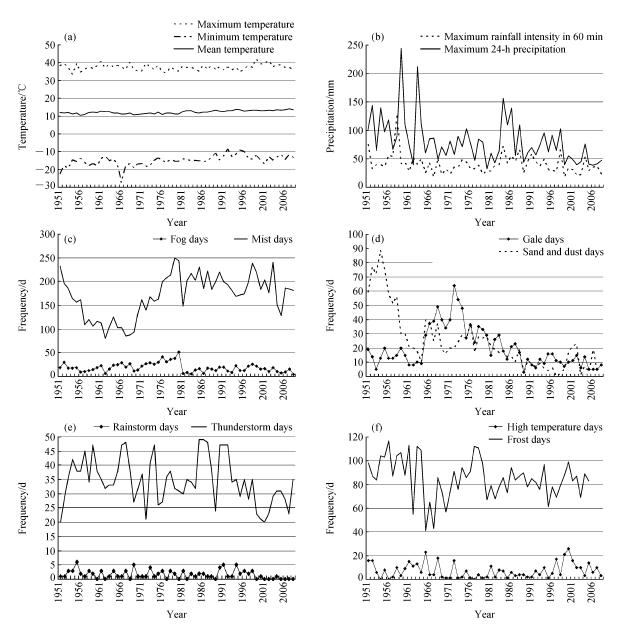

DeGaetano and Allen(2002)在研究20世纪美国极端气温发展趋势时发现,最高和最低气温极值增长最快的是城市站,在其他学者的研究中也得到类似的结论(朱家其等,2006; Ren et al., 2007)。北京的气候变化有同样的趋势。图 1a给出了北京国家气候观象台自1951年以来的年平均 气温、极端最高、最低气温变化曲线。3项都呈现升高的趋势,年平均气温增势为0.39 ℃ ·(10 a)-1(通过0.05显著性水平检验);极端最低气温的增温幅度最大,为1.0 ℃ ·(10 a)-1(通过0.05显著性水平检验),极端最低气温的最低值出现在1996年(-27.4 ℃),最高值出现在1992年(-8.7 ℃),2001年以后呈显著增长的趋势,达3.9 ℃ ·(10 a)-1。近58年来极端最高气温的波动幅度较小,增温幅度为0.1 ℃ ·(10 a)-1(没有通过0.05显著性水平检验)。以上结论与Zhai et al .(1999)的研究基本一致:自20世纪50年代起,我国平均最高温度略有上升,平均最低温度显著增加,最高、最低温度的变化趋势表现出较为一致的年代际变化特点。自1950年开始,北京地区的寒潮活动逐渐减弱,尤其是在80年代和90年代初,低温日数趋于减少,这种变化可能与冬季风的明显减弱有关。另外,从北京年平均气温、极端最高、最低气温变化曲线还可以看出,年平均气温的升高主要是极端最低气温的贡献。根据严中伟和杨赤(2000)、谢庄和王桂田(1994)等的研究,北京区域气候增暖主要是由于冬、春季最低气温的增加造成的,因为从各季节的变化趋势来看,升温幅度以冬季为最大,其次是春季,夏、秋季相对较弱。

|

图 1 北京地区1951~2008年极端天气事件变化趋势及频率:(a)年平均气温、年极端最高、最低气温;(b)小时雨强最大值、日最大降水量;(c)大雾、轻雾日数;(d)大风、沙尘日数;(e)暴雨、雷暴日数;(f)高温、霜冻日数 Fig. 1 Evolution trend and frequency of extreme synoptic events in Beijing during 1951-2008:(a)Mean air temperature,the maximum air temperature, and the minimum temperature;(b)the maximum rainfall intensity in 60 min,the maximum 24-h precipitation;(c)fog days and mist days;(d)gale days,s and and dust days;(e)rainstorm days and thunderstorm days;(f)high temperature days and frost days |

图 1b是北京地区自1951年以来小时雨强(60 分钟)最大值和日最大降水量(20时至20时)的变化曲线。 日最大降水量值在50年代后期至60年代最大,此后逐渐下降,到80年代又有一个小高峰,但总体还是呈现出-10.8 mm ·(10 a)-1 的减弱趋势(通过0.05显著性水平检验);小时雨强最大值波动幅度较大,变化趋势不明显。对降水日数和相对湿度(图略)的分析结果,减少趋势分别为-1.90 d ·(10 a)-1(通过0.05显著性水平检验)和-1.17%(10 a)-1(通过0.05显著性水平检验),这说明北京有逐渐干旱的趋势。郑思轶和刘树华(2008)的研究也得到类似的结论,并发现北京气候演变趋势与人口等城市发展数据的年际变化有较强的相关性。Zhang et al .(2007)利用全球历史气候网的陆地月降水量观测数值,将观测到的趋势和大量气候模拟结果进行比较,发现陆地降水变化很大程度上受到人类活动的影响。

图 1c-f是北京自1951年以来主要极端天气事件出现的频率。近58年来下降幅度较为明显的是沙尘、大风和雷暴天气日数,减少量分别为-9.39 d ·(10 a)-1、-2.64 d ·(10 a)-1和-1.24 d ·(10 a)-1(通过0.05显著性水平检验)。58年来增加趋势比较明显的是轻雾天气日数,增加量为12.4 d ·(10 a)-1(通过0.05显著性水平检验)。 轻雾天气从有记录的1950年开始直到60年代末期都处于减少状态,70年代开始逐渐增多,1980年记录到的次数最多,至今一直居高不下。近58年来霜冻、大雾、暴雨及高温天气日数波动幅度较大,总体变化趋势不明显。

3.2 北京极端天气事件的周期性分析

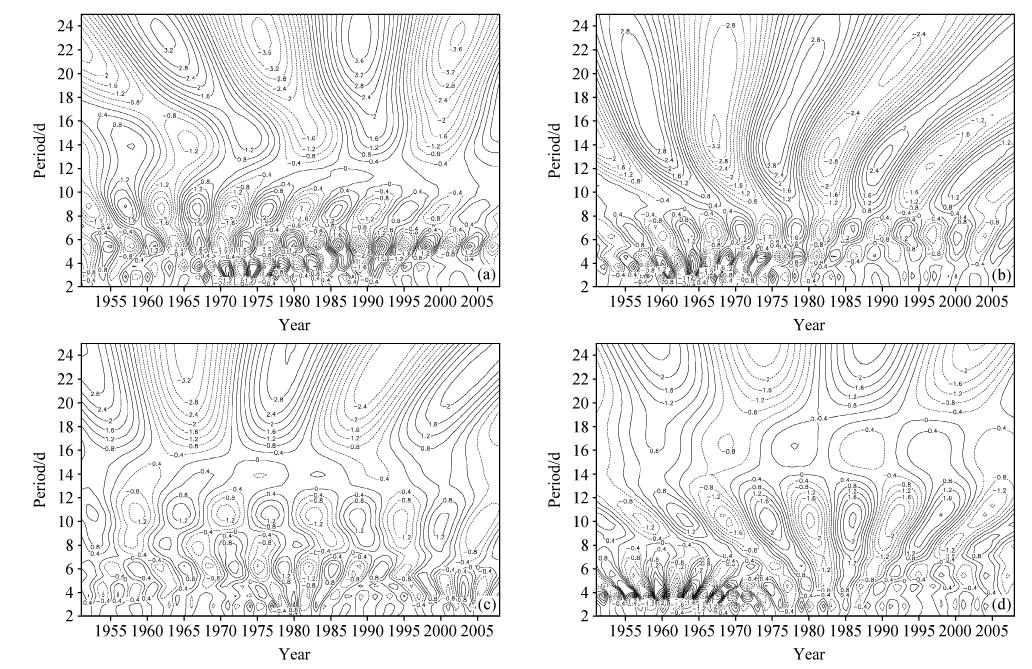

小波分析方法(尤卫红等,1999)用于气候时间序列分析时,可以较好地揭示信号中各种频率的时间结构。把时间和频率作为独立变量,将一维信号在时间和频率2个方向上展开,等值线中心可代表波动的峰谷,中心值的大小可以反映出波动的振荡强度。本文中用小波变换分析前,首先对资料进行了标准化处理。

计算结果表明,暴雨、高温、极端最高温度和沙尘事件不存在明显的周期性变化;大风、大雾事件周期性特征在不同的历史时段表现不同(图略),例如,大风事件在20世纪60~80年代有大约6年的周期性变化,90年代后至今变为8年左右的周期;大雾事件在90年代之前有7年左右的周期性,之后周期性变得不明显。极端最低温度事件有16年左右的周期性变化,从发展趋势看,目前正处于低温事件的多发期。雷暴和霜冻事件(图 2a和2b)分别有6、7年的周期,且目前都处于偏少阶段的末期,即将进入多发期。轻雾(图 2c)除存在12年左右的主周期外,不同时段具有不同尺度次周期:70~90年代以7年的次周期为主,90年代末至今以5年的次周期较为明显,目前处于多发阶段。日最大降水量(图 2d)有12年左右的周期性变化,目前处于降雨量偏大阶段。

|

图 2 1951~2008年北京地区极端天气事件的周期性特征:(a)雷暴日数;(b)霜冻日数;(c)轻雾日数;(d)日最大降水量 Fig. 2 Periodic characters of extreme synoptic events in Beijing during 1951-2008:(a)Thunderstorm days;(b)frost days;(c)mist days;(d)the maximum 24-h precipitation |

城市建成区面积能够表征城市的发展状况,因此,本文中利用北京地区年平均气温、城市建成区面积和各种极端天气事件频率做相关性分析,探讨极端天气事件与城市发展及区域气候三者之间是否存在某种联系。

图 3给出了1981~2008年北京地区的建成区面积变化曲线。北京建成区面积从1981年的349 km2增加到2004年的834 km2,20多年间建成区面积扩大两倍多。2005年开始因筹备奥运会等原因,建成区面积大幅度增加,到2008年止,建成区面积已有1289 km2。我们选取1981~2008年北京建成区面积的增长与年平均温度、极端最高和最低气温、高温日数、雷暴、暴雨日数、轻雾日数、大风、沙尘日数等作相关分析。结果表明,年平均温度(y)与建成区面积(x)呈线性相关,相关系数为0.69(置信度水平a<0. 05),线性方程为y = 12.34 + 0.001x。这可能说明城市的扩展对区域气候变暖的贡献不可忽略。这一结论中关于资料背景需要一提,即国家气候观象台54511站1981年从郊区迁至近城区,1997年迁回,1981~1997年这段温度记录可能区域代表性差。Yan et al .(2010)就54511站迁址对气温观测值的影 响作了深入的研究,通过比较54511站与北京其它18个基本站不同季节的多年平均气温,计算得出迁址导致的偏差在0.43~0.95 ℃,校订后得出近几十年北京城市化引起的升温趋势约0.3 ℃ ·(10 a)-1 的结论,这与本文结论一致。事实上最新研究也表明,人类活动是近50年全球气候变暖的主要原因(罗勇,2010),这一观点已经为国际社会和科学界普遍认同。

|

图 3 1981~2008年北京地区建成区面积的变化 Fig. 3 Variation of Beijing built-up area during 1981-2008 |

建成区面积与极端最高和最低气温、高温日数、暴雨、雷暴日数、轻雾、沙尘日数等的相关性不大。这可能说明了高温、雷暴、轻雾日数等受全球气候变化大背景的影响更大,与特定的天气系统相联系,受城市发展影响较小。这一点与其他学者的研究一致,IPCC(2007)指出:城市对于气温增暖的贡献存在但是局地的,对于全球(半球)尺度的贡献并不明显。本文的结论比较符合并支持这一论断。

5 结论与讨论

本文应用逐日观测资料,分析了北京极端天气事件的变化趋势,及其与城市发展的可能联系,初步结论如下:

(1)年平均气温、极端最低气温呈升高趋势,增势分别为0.39 ℃ ·(10 a)-1、1.0 ℃ ·(10 a)-1,极端最高气温变化趋势不明显;日最大降水量呈-10.8 mm ·(10 a)-1的渐弱趋势;小时雨强最大值变化趋势不明显;降水日数和相对湿度(图略)的分析结果,减少趋势分别为-1.90 d ·(10 a)-1(通过0.05显著性水平检验)和-1.17%(10 a)1(通过0.05显著性水平检验)。这说明北京有逐渐 干旱的趋势。下降幅度较为明显的是沙尘、大风和雷暴天气日数,减少量分别为-9.39 d ·(10 a)-1、 -2.64 d ·(10 a)-1和-1.24 d ·(10 a)-1(通过0.05显著性水平检验);霜冻、大雾、暴雨及高温天气日数波动幅度较大,总体变化趋势不明显;轻雾天气增加趋势比较明显[12.4 d ·(10 a)-1]。

(2)暴雨、高温、极端最高温度和沙尘事件不存在明显的周期性变化;大风、大雾事件周期性特征在不同的历史时段表现不同。雷暴、霜冻、极端最低温度、日最大降水量事件分别有6、7、16、12年左右的周期性变化。轻雾除存在12年左右的主周期外,不同时段具有不同尺度次周期。

(3)近几十年来城市的扩展对区域气候变暖的贡献不可忽略。各种极端天气事件与特定的天气系统相联系,受城市发展的影响尚须进一步研究。

城市是所有自然与人为灾害的巨大承载地,城市越现代化,其致灾易损性就越大,城市就显得越脆弱。因此,研究气候变化条件下极端天气事件的变化规律,提高极端天气事件的监测、预报水平显得十分紧迫,也再一次表明将防灾规划提到城市规划工作的日程是何等重要。本文的分析对城市规划建设、管理和理念方面的思考,以及为科学制定城市规划可提供一些借鉴作用。

| [1] | DeGaetano A T, Allen R J. 2002. Trends in twentieth-century temperature extremes across the United States[J]. J. Climate, 15: 3188-3205. |

| [2] | IPCC. 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis[A]. Cambridge, United Kingdom and New York, USA: Cambridge University Press. |

| [3] | IPCC. 2007. Climate change 2007: The physical science basis[C]//. Contribution of Working Group l to the Fourth Assessment Report of the intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, USA: Cambridge University Press. |

| [4] | 罗勇. 2010. 对气候变化关键科学问题的认识[R]. 北京: 首届中国气象学会理事长高层论坛. Luo Yong. 2010. Some insights about key science problem of climate change [R](in Chinese). Beijing: The First High Level Forum of Chinese Meteorological Society. |

| [5] | Ren G Y, Chu Z Y, Chen Z H, Ren Y Y. 2007. Implications of temporal change in urban heat island intensity observed at Beijing and Wuhan stations[J]. Geophys. Res. Lett., 34, L05711, doi:10. 1029/2006GL027927. |

| [6] | 谢庄, 王桂田. 1994. 北京地区气温和降水百年变化规律的探讨[J]. 大气科学, 18(6): 683-690. Xie Zhuang, Wang Guitian. 1994. The changes of temperature and precipitation in Beijing during last 100 years[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (Scientia Atmospherica Sinica) (in Chinese), 18(6): 683-690. |

| [7] | Yan Zhongwei, Li Zhen, Li Qingxiang, et al. 2010. Effects of site change and urbanisation in the Beijing temperature series 1977-2006[J]. International Journal of Climatology, 30(8) 1226-1234. |

| [8] | 严中伟, 杨赤. 2000. 近几十年中国极端气候变化格局[J]. 气候与环境研究, 5(3): 267-272. Yan Zhongwei, Yang Chi. 2000. Geographic patterns of extreme climate changes in China during 1951-1997[J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 5(3): 267-272. |

| [9] | 尤卫红, 杞明辉, 段旭. 1999. 小波变换在短期气候预测模型研究中的应用[J]. 高原气象, 18(1): 39-46. You Weihong, Qi Minghui, Duan Xu. 1999. Wavelet transforms’ applications to researches on model of short range climate forecast[J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 18(1): 39-46. |

| [10] | Zhai P M, Sun A J, Ren F M, et al. 1999. Changes of climate extremes in China[J]. Climate Change, 42(1): 203-218. |

| [11] | Zhang Xuebin, Zwiers F W, Hegerl G C, et al. 2007. Detection of human influence on twentieth-century precipitation trends[J]. Nature, 448: 461-465. |

| [12] | 郑思轶, 刘树华. 2008. 北京城市化发展对温度、相对湿度和降水的影响[J]. 气候与环境研究, 13(2): 123-133. Zheng Siyi, Liu Shuhua. 2008. Urbanization effect on climate in Beijing[J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 13(2): 123-133. |

| [13] | 中国国家气象局. 1990. 重要天气预报质量评分办法[M]. 北京: 气象出版社, 15-57. China Meteorological Administration. 1990. Scoring Method in Important Weather Forecast Quality of Chinese Meteorological Bureau[M] (in Chinese). Beijing: Chinese Meteorological Press, 15-17. |

| [14] | 朱家其, 汤绪, 江灏. 2006. 上海市城区气温变化及城市热岛[J]. 高原气象, 25(6): 1154-1160. Zhu Jiaqi, Tang Xu, Jiang Hao. 2006. The air temperature variation and heat island effect in urban area of Shanghai City[J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 25(6): 1154-1160. |

2012, Vol. 17

2012, Vol. 17