2 中国气象科学研究院, 北京100081

2 Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

水资源是人类赖以生存和发展的重要基础性自然资源之一,也是国民经济和社会可持续发展不可替代的战略性经济资源。吉林省地处东北平原中部,是松花江、鸭绿江和辽河的发源地,是我国重要的商品粮生产基地,全省人均商品粮居全国第一位,全国十大产粮县有3个在吉林省。近年来,随着全球气候变暖,吉林省“暖干化”趋势十分显著,导致吉林省中西部主要产粮区干旱灾害频繁发生,造成粮食减产和土地荒漠化加剧,对国家粮食安全和生态安全构成严重威胁。20世纪90年代以来,受全球气候变化、经济社会发展、人口增加、生态环境恶化等因素的影响,水资源短缺问题已成为制约我国社会和经济发展的关键因素之一。因此,了解我国空中水资源状况、变化趋势,科学合理开发空中水资源,对于有效缓解我国水资源紧缺状况,改善生态环境,保障社会经济的可持续发展,具有十分重要的战略意义(孙力等, 2002,2003,2004;李兴宇等,2008)。吉林省是一个水资源相对缺乏的省份,而且时空分布不均,在时间上,80%集中在夏秋,冬春不足20%,在空间上,降水呈现出明显的东南部多西北部少的特点,东南部年降水可达550~1000 mm,而西北部只有300~500 mm,其次,降水总量严重不足,全区域年平均降水只有550 mm左右,水资源匮乏,全省人均占有水资源量1446 m3,为全国人均占有水资源量2200 m3的65.7%,耕地亩均水资源量666 m3,仅占全国平均1472 m3的45.2%,水资源短缺已严重制约了吉林省的经济和社会发展。因此,水资源的开发利用尤为重要,而目前对地表和地下水资源的开发空间已经十分有限,如何科学有效地开发吉林空中水资源是今后急待解决的科学问题。要合理开发利用空中水资源,就要了解该地区云系的成雨环境、成雨过程及水汽状况。近年来,国内气象工作者曾对我国一些地区的空中水资源分布状况进行了很多有意义的探讨(李霞和张广兴,2003;简茂球等,2006;向华等,2007;张良等,2007;张强等,2007)。孙力等(2007)对东北地区1961~2002年气象资料的分析可以看出:吉林省处于空中水汽汇聚区,中西部地区空中大气可降水量5000 mm,空中水汽资源十分丰富,降水少的主要原因是降水系统的成雨环境、成雨过程配置匹配失当,有云不雨,对应云系多为成雨环境不具备,有云有雨但雨量不大,多为成雨环境和成雨过程具备,但不充分,人工增雨主要是针对这部分云系加以影响,增大成雨过程的能力。

由于定义的自然降水转化因子K值包含了降水系统热力、动力、水汽、云中微物理诸过程将水汽密度ρ转化为降水量Q的能力,因此分析吉林省 自然降水转化因子大小对应的降水云系的成雨环境、成雨过程的特征及其时空分布,不仅有科学意义,也具有实用意义。

2 Q、ρ及K的云降水物理学解读水汽密度ρ是单位体积大气中所含水汽量,它是测站水汽含量的量度。ρ的大小主要和控制测站的天气系统水汽源的强度、出现频数和控制时间有关。ρ和温度T、水汽压E (T)有关,按水汽压方程求出ρ:

其中,ρ单位为g m-3、T单位为K、E(T)单位为 hPa。

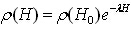

若从云降水物理观解读,水汽密度ρ是系统上升气流速度W抬升气层成云致雨的“原料”,测站ρ及其上空的ρ(H)呈相关关系,如 ,H0为成云的云底离地面的高度,λ为水汽密度随高度的衰减系数。ρ值的大小对云系成云致雨的影响主要体现如下:在大致相同的抬升环境中,ρ值越接近饱和ρs(即ρ值越大),易形成冷暖云层共为一体的混合云,经凝结、凝华形成的云中液态云 水含量LWC(单位:g

m-3)、固态云水含量IWC(单位:g

m-3)大,成云的云底离地面的高度H0短,这样ρ值大且接近ρs时,成云厚度厚,LWC、IWC大,H0短,既有利于雨胚形成和长大成降水粒子,又减少了云下蒸发,即云系的成雨环境、成 雨过程有利于降水形成,产生较大降水;而较小 的ρ值、且与ρs相差大的水汽层,经上升气流速度W抬升,成云厚度较薄,云中的LWC、IWC较小,H0较长,导致云内雨胚形成增长成降水粒子不及ρ值大的气层,云下蒸发又高于ρ值大的气层,及地降水量低于ρ值大的降水系统。

,H0为成云的云底离地面的高度,λ为水汽密度随高度的衰减系数。ρ值的大小对云系成云致雨的影响主要体现如下:在大致相同的抬升环境中,ρ值越接近饱和ρs(即ρ值越大),易形成冷暖云层共为一体的混合云,经凝结、凝华形成的云中液态云 水含量LWC(单位:g

m-3)、固态云水含量IWC(单位:g

m-3)大,成云的云底离地面的高度H0短,这样ρ值大且接近ρs时,成云厚度厚,LWC、IWC大,H0短,既有利于雨胚形成和长大成降水粒子,又减少了云下蒸发,即云系的成雨环境、成 雨过程有利于降水形成,产生较大降水;而较小 的ρ值、且与ρs相差大的水汽层,经上升气流速度W抬升,成云厚度较薄,云中的LWC、IWC较小,H0较长,导致云内雨胚形成增长成降水粒子不及ρ值大的气层,云下蒸发又高于ρ值大的气层,及地降水量低于ρ值大的降水系统。

降水量Q 是测站降水累积厚度,单位是mm,它的大小是由相对降水系统雨量中心位置、系统发展阶段、云系成雨过程强弱、降水持续时间决定的。从云降水物理学解读,Q是从云中降自测站雨量器承雨面积 ΔS(约0.02 m2)内的不同大小、不同数目雨滴质量的总和。若以n(Dj, ti) 表示在ti时间 [对应(ti -0.5Δti) -(ti+0.5Δti) 时刻] 落入ΔS 内的雨滴尺度谱分布(单位:m-3 mm-1),Dj为雨滴直径,在Δt时刻里的降水量Q(ti),可写成如下形式:

降雨过程时间雨量为

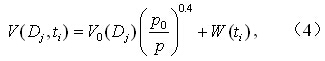

式中V(Dj, ti)是时间ti时刻在Δt时间内下落雨滴的落速(单位:m s-1)。若测站气压为p(单位:hPa),那么

V0(Dj) 是在p0=1013 hPa、温度T=293 Κ时,直径为Dj大小的雨滴在静止大气中的末速(单位:m s-1)。

公式2、公式3表明:Q(ti) 或Q(t)主要由雨滴大小Dj、浓度n(Dj)ΔD、下落速度V(Dj) 和降雨持续时间t 决定的。进一步分析表明:n(Dj, ti)受上层(云中、云下)雨滴尺度谱n(Dj, ti)影响。时间ti时的雨滴谱n(Dj, ti)是由分布在气柱厚度为V(Dj t) Δt气柱内V(Dj,t) ΔtΔs雨滴谱分布特征决定 的,但在(ti-Δt)时刻,下落雨滴却是分布在气柱 [V(Dj, t)2ΔtΔs-V(Dj, t)ΔtΔs] 内,它的变化将影响降水量。

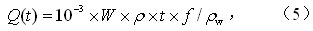

雨滴谱n(Dj,t)的大小,主要由云中成雨环境中的核(如云凝结核CCN、成冰核IN)活化决定,并部分转化为雨胚,雨胚增长成不同大小的降水粒子,由诸过程的强弱、快慢决定,出云后还受云下大气因不饱和引起的蒸发影响。而雨滴大小Dj则主要由成雨环境中各种微物理增长过程影响,其中有效和优势的增长过程是凝华、淞附和碰并,控制这些过程的主要要素是云中水汽过饱和度S和云水含量LWC。而S和LWC主要由降水系统上升气流W和被其抬升气层的水汽密度ρ决定。这样,地面降水量Q(ti) 或 Q(t) 与系统上升气流、水汽密度、降水持续时间t 及成雨过程的正相关关系,可取如下简单形式:

其中,降雨量Q单位mm、上升气流速度W单位

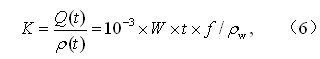

m s-1、水汽密度ρ单位g m-3、水密度ρw单位g m-3。于是转化因子K可表示为:

K的单位是mm m3 g-1。

成雨过程因子f的取值介于0~1之间,f = 0表示云系成雨过程不具备。f = 1是水汽转化为降水的极限状况,即成雨过程效率是1。实际降水云系,因成雨环境、成雨过程、云下蒸发等不可能十全十美,取值介于0~1之间。人工增雨的切入点就是成雨环境具备,但成雨过程不足的降水云系,它们的K值应具有比较大的值,才能体现自然成雨环境好,但成雨过程不充分,但这是进行人工催化作业的有利云系。

通过上述对降雨量Q和水汽密度ρ的分析可以看出,引用K=Q(t)/ρ(t)(自然降水转化因子)可以反映出降水云系中水汽转化为降水的能力。

K值的计算需要吉林省各测站30年(1951~1980年)气候参量如月均降水量Q和月均水汽密度,而气候资料中没有月均水汽密度参量只有月均水汽压参量,因此,利用月均水汽压和月均温度T通过水汽压方程来计算月均水汽密度,该方程经过单位换算得到如下形式:

其中,Ew表示水汽压。最后由K值公式计算出吉林省各测站30年月均自然降水转化因子Km和年均自然降水转化因子Ky(通过月均Km累加平均而来)。

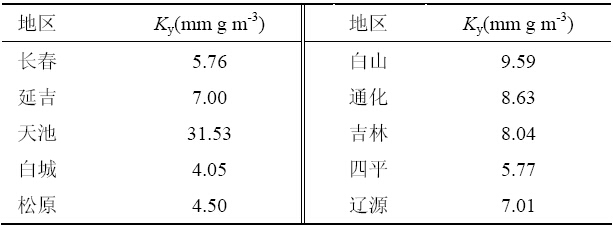

3 结果讨论 3.1 年均Ky的地域分布特征表 1 表 1列出了吉林省9个地区及天池站年均Ky的取值。

| 表 1 吉林省9个地区及天池年均自然降水转化因子 Table 1 Annual conversion factor of natural precipitation in nine regions in Jilin Province and Tianchi |

天池站由于地形和高度原因,Ky高达31.53 mm g m-3,比毗邻的白山、通化高出约21~23 mm g m-3,比白城高出27 mm g m-3。Ky总体分布趋势是东南部高于西北部,这和影响东北地区的主要降水天气系统和水汽输送的源汇结构吻合(Sun et al., 2007)。从云降水物理学分析,Ky的地域分布还包含了降水系统成雨环境、成雨过程及云下蒸发条件,这可从测站间不同地理位置和地形来解读,地理位置相距较远的地区和测站,它们各处于降水系统不同位置和发展阶段,系统天气尺度或中小尺度影响占主导地位;地区和测站地理位置接近时,它们相对于降水系统的位置和发展阶段差异已不明显,云系中局部成雨环境、成雨过程及云下环境作用凸现出来,当然造成这种差异主要因地形地貌等引起的降水系统局地热力、动力、水汽分布发生调整,如天池,由于长白山山脉的抬升作用导致局地云中成雨环境、成雨过程及云下蒸发减小,使雨量Q增加,K值增大。而在吉林西部的白城由于其位置处于大兴安岭背风坡,一般情况下到达该地的天气系统其热力和动力因子都会减弱而导致云中成雨环境、成雨过程及云下蒸发增大,使雨量Q减小,K值减小。

3.2 K值的月变化和季节变化特征图 1给出了月均值Km的月变化,天池站的Km呈现明显的3个峰值;最大峰值出现在7~8月,取值高达40~45 mm g m-3,次峰出现在3~4月,取值在30~35 mm g m-3,第三峰值出现在11月,取值25~30 mm g m-3。其他9个地区Km的取值随月亦呈多峰分布,出现时间相近,但峰值取值远低于天池站。

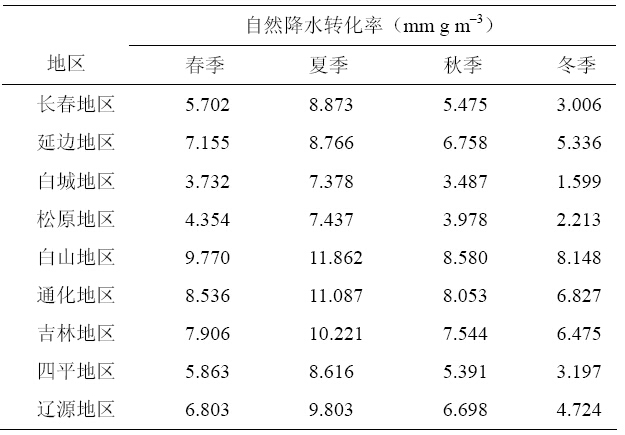

若以相连3个月求取季变化Ks。12月至来年 1、2月与冬季大致对应,3、4、5月和9、10、11月大致与春、秋季对应,6、7、8月则与夏季大致对应,各季节Ks取值列于表 2。

Ks的云降水物理学解读:能产生降水的云系,必须同时具备激发冷暖雨过程的雨胚和雨胚形成、供这些雨胚增长成降水粒子的云环境、出云降水粒子不蒸发消失的云下大气环境。3个环境缺一不可,特别是雨胚增长成降水粒子的云环境最为重要,因为现采用的人工增雨技术方法能人工产生雨胚,但不能制造出供雨胚增长成降水粒子的足够时空尺度的云环境。

| 表 2 不同季节的自然降水转化因子(Ks) Table 2 Conversion factor of natural precipitation(Ks)in different seasons |

分析各Ks与云系的关系,6、7、8月正值吉林雨季,降水云系多为发展深厚的冷暖云层共为一体的混合云,降水机制是冷暖雨机制共存,但冷雨机制激发形成的冷雨下落到暖层,融化后再碰并增长有重要作用,尽管夏季的ρs值全年最大,但因降水量Qs形成的成雨环境、成雨过程配置适合、匹配适宜、云下蒸发相对亦小,因而雨量增加比水汽密度ρs增加大,即转化率高,使Ks成为季节的峰值。春秋季降水云系虽亦多属冷暖层共存的混合云,但因系统热力、动力、水汽条件,特别是水汽条件不及夏季,云系暖层云厚度也薄、冷暖层中常有干层,这样的云环境将抑制雨胚形成数量和增长成降水粒子的数量和大小,再加上云下大气湿度不及夏季,因而降水粒子蒸发强烈,尽管水汽密度ρs小于夏季,但雨量比夏季小的更多,最终导致Ks值明显低于夏季。冬季降水系统的热力、动力、水汽条件又差于春秋季,降水云系是单一的冷云,单一的冷云降水机制、云下蒸发也不可忽视,尽管水汽密度ρs是各季最低值,但因降水量Qs也最小,导致Ks值最小。

|

图 1改进的华西秋雨指数中心分布。单位:dFig. 1 The center distribution of the modified autumn rain index. Unit: d |

(1)Ky 、Km 、Ks的地域差异明显,它和降水系统的位置、发展阶段、成云致雨的环境及过程以及云下蒸发率密切相关。在吉林省K分布的总体趋势是由东南向西北减小,与系统水汽源输送路径吻合。

(2)Km、Ks随时间分布的差异明显,夏季Km、Ks值最大,春、秋季次之,冬季最小。这充分反映了云系的成雨环境、成雨过程及云下蒸发对Q形成有重要影响,这种影响的动力是系统的上升气流,原料是水汽密度ρ。白山、通化、吉林3地区即使在冬季 Ks值大于6 mm g m-3,不仅显著大于白城冬季、春季的Ks值,和夏季的Ks值也相当接近。这充分显示这些地区的成雨环境明显优于白城地区。在这些地区加大人工增雨的力度易于取得好的效果和效益。问题在于要通过比较完善的水利设施调蓄调控,以便向周边地区调配水量。

(3)本文计算的K值是平均值,K值小的地区并不表明每次过程K都取小值,亦存在K取大值的过程。即使在平均状态下K值小的地区也是如此,因此在该区开展人工增雨的策略应是,抓住K值高的降水过程,采取科学规模化作业,通过增加作业飞行架次、加强地面作业强度、扩大作业影响面积,使局地作业的效果区连成片,使增量成规模化效益区。白山、通化、吉林地区冬季Ks值大,表明该地区即使是纯冷云环境和纯冷雨机制,成雨条件是具备的,可着手开展冬季人工增雪,变山区为不修坝的固体水库,来年积雪消融成涇流,增加河流、水库水量,减缓春旱。

| [1] | 简茂球, 秦晓昊, 乔云亭. 2006. 华南大尺度空中水资源时空演变特征[J]. 中山大学学报 (自然科学版), 45 (6): 97–101. Jian Maoqiu, Qin Xiaohao, Qiao Yunting. 2006. Temporal and spatial variations of large-scale cloud-water resources in South China[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni (in Chinese), 45 (6): 97–101. |

| [2] | 李霞, 张广兴. 2003. 天山可降水量和降水转化率的研究 [J]. 中国沙漠, 23 (5): 509–513. Li Xia, Zhang Guangxing. 2003. Research on precipitable water and precipitation conversion efficiency around Tianshan Mountain area [J]. Journal of Desert Research (in Chinese), 23 (5): 509–513. |

| [3] | 李兴宇, 郭学良, 朱江, 等. 2008. 中国地区空中云水资源气候分布特征及变化趋势 [J]. 大气科学, 32 (5): 1094–1106. Li Xingyu, Guo Xue- liang, Zhu Jiang, et al. 2008. Climatic distribution features and trends of cloud water resources over China [J]. Chinese Journal of Atmospheric Science (in Chinese), 32 (5): 1094–1106. |

| [4] | 孙力, 安刚, 丁立, 等. 2002. 中国东北地区夏季旱涝的分析研究[J]. 地理科学, 22 (3): 311–316. Sun Li, An Gang, Ding Li, et al. 2002. The characteristics of summer drought and flood in northeast area of China [J]. Scientia Geographical Sinica (in Chinese), 22 (3): 311–316. |

| [5] | 孙力, 沈柏竹, 安刚, 等. 2003. 中国东北地区地表干湿状况的变化及趋势分析 [J]. 应用气象学报, 14 (5): 542–552. Sun Li, Shen Bozhu, An Gang, et al. 2003. Surface changes and trends of dry and wet conditions in northeast China [J]. Journal of Applied Meteorological Science (in Chinese), 14 (5): 542–552. |

| [6] | 孙力, 安刚, 高枞亭, 等. 2004. 中国东北地区地表水资源与气候变化关系的研究 [J]. 地理科学, 24 (1): 42–49. Sun Li, An Gang, Gao Zongting, et al. 2004. Relationship between climate variation and surface water resources in Northeast China [J]. Scientia Geographica Sinica (in Chinese), 24 (1): 42–49. |

| [7] | 孙力, 涂刚, 隋波, 等. 2007. 中国东北地区空中水资源的时空分布特征[J]. 地理科学, 27 (S1): 1–11. Sun Li, Tu Gang, Sui Bo, et al. 2007. Temporal and spatial distribution of cloud-water resources in Northeast China [J]. Scientia Geographical Sinica (in Chinese), 27 (S1): 1–11. |

| [8] | Sun Li, Shen Baizhu, Gao Zongting, et al. 2007. The impacts of moisture transport of East Asian monsoon on summer precipitation in Northeast China [J]. Advances in Atmospheric Sciences, 24 (4): 606–618. |

| [9] | 向华, 周月华, 王海军, 等. 2007. 湖北省空中水资源分析 [J]. 暴雨灾害, 26 (2): 134–138. Xiang Hua, Zhou Yuehua, Wang Haijun, et al. 2007. A climatic research of cloud-water resoueces in Hubei Province [J]. Torrential Rain and Disasters (in Chinese), 26 (2): 134–138. |

| [10] | 张良, 王武功, 尚可政, 等. 2007. 祁连山区空中水资源研究 [J]. 干旱气象, 25 (1): 15–20. Zhang Liang, Wang Wugong, Shang Kezheng, et al. 2007. Research on atmospheric water resources over Qilianshan Mountains [J]. Arid Meteorology (in Chinese), 25 (1): 15–20. |

| [11] | 张强, 张杰, 孙国武, 等. 2007. 祁连山山区空中水汽分布特征研究 [J]. 气象学报, 65 (4): 633–643. Zhang Qiang, Zhang Jie, Sun Guowu, et al. 2007. Research on atmospheric water-vapor distribution over Qilianshan, Mountains [J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 65 (4): 633–643. |

2012, Vol. 17

2012, Vol. 17