2 山西省气象局, 太原030002

2 Shanxi Provincial Meteorological Bureau, Taiyuan 030002

由于经济规模迅速扩大和城市化进程加快,大气气溶胶污染日趋严重,由气溶胶造成的能见度恶化事件越来越多,这些人类活动排放的污染物,包括直接排放的气溶胶和气态污染物通过化学转化与光化学转化形成的二次气溶胶,可形成灰霾(特指人类活动源排放的大气污染物诱发的低能见度事件),致使能见度下降(吴兑,2011)。灰霾现象主要由人类活动所造成,使得组成霾的化学成分发生重大变化,因而有着重要的环境意义和空气质量指示意义(吴兑,2011;张小曳等,2013)。近年来,随着我国经济的飞速发展,灰霾现象迅速增加,空气质量明显下降,灰霾天气已经成为我国大城市一种严重的灾害性天气现象。

已有的研究表明,我国现今灰霾问题的主因是严重的气溶胶污染,但气象条件对其形成、分布、维持与变化的作用显著,一次排放的气溶胶与排放强度关系密切,天气条件却控制着区域中占多数的二次气溶胶的形成及总体可吸入颗粒物(PM10)的浓度变化(张小曳等,2013)。污染源排放的一次污染物通过化学反应生成高浓度的氧化剂(臭氧等)及细颗粒物(PM2.5)等二次污染物,在静稳天气下细颗粒物浓度不断增高导致大气消光不断加大和能见度快速下降,从而形成灰霾现象;在高相对湿度的天气条件下,很多大气非均相反应 加快,对灰霾的形成具有显著的促进作用(朱彤等,2010)。另一方面霾形成后会使到达地面的辐射减少,大气层结稳定度增加,有利于气溶胶不断积聚、凝结和增长,形成“恶性循环”的持续性雾-霾天气(张小曳等,2013)。形成灰霾天气,大气污染物的源排放是内因,气象条件是外因。因此,研究环境气象因子对灰霾天气的影响,进而科学、有效地预测和调控污染物排放以治理灰霾天气,是十分重要和紧迫的课题。国内外已有很多学者对此进行了研究。如王喜全等(2013)、孙彧等(2013)分析了灰霾天气的气候变化特征,徐婷婷等(2012)、姚青等(2012)、赵秀娟等(2013)分析了霾日的气溶胶污染特征,吴兑等(2006,2008)、王宏等(2009)、王喜全等(2011)、朱佳雷等(2011)、齐冰等(2012)、吴蒙等(2012)、龙时磊等(2013)、戴永立等(2013)分别从污染物源排放、区域输送以及各种气象因子(化学反应条件、扩散条件等)对灰霾的影响方面进行了大量的研究。

山西地处我国霾污染最为严重的华北区域(张小曳等,2013),其关键颗粒物及污染气体排放量较大,仅次于山东、河北名列全国第3(曹国良等,2011)。改革开放以来,作为山西的省会城市,太原区域经济迅速发展,汽车保有量急剧增加,气溶胶污染日趋严重,由于太原市东、西、北三面环山,境内地形自西北向东南缓倾呈簸箕形,在偏南风的背景下,“簸箕形”地形结构将抑制南来污染物继续向北输送,从而导致污染物在太原地区的“迁移”过程“减速”或短期“堆积”(徐祥德等,2005),使得太原地区容易形成灰霾天气。目前关于太原地区灰霾天气的研究比较缺乏,不能满足实际业务工作的需要,为此,本文利用太原国家气候观象台地面气象观测资料(2008~2012年)、高空探测资料(2010~2012年)和太原市环境监测中心站空气污染物观测资料(2010~2012年)分析了太原地区天气形势、典型气象要素以及空气污染物等气象环境因子与灰霾天气的相互关系,以期为今后开展灰霾的预警预报服务工作提供一些参考和理论依据。

2 资料和方法

一般相对湿度小于80%的大气混浊导致的能见度恶化是霾造成的,相对湿度大于90%的大气混浊导致的能见度恶化是雾造成的,相对湿度介于80%~90%之间的大气混浊导致的能见度恶化是霾和雾的混合物共同造成的,但其主要成分是霾(吴兑,2005)。本文定义当日均气象能见度<10 km,日均相对湿度<90%,并排除降水、吹雪、雪暴、扬沙、沙尘暴、浮尘等其它能导致低能见度事件的情况为1个灰霾日(吴兑等,2006),考虑到能源结构的变化,将烟幕和霾合并统计,视为灰霾(王喜全等,2013)。如果某站点定时观测值达到灰霾标准,则认为该站该时出现灰霾。同时根据中国气象局制定的《霾的观测与预报等级》(2010)将灰霾分为4个等级:轻微(5.0 km≤能见度<10.0 km)、轻度(3.0 km≤能见度<5.0 km)、中度(2.0 km≤能见度<3.0 km)、重度(能见度<2.0 km)。

本文采用修正的Pasquill稳定度划分方法(GB3840-91,国家技术监督局和国家环境保护局,1991),根据太阳高度角、风速及云量资料将大气稳定度等级分为强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定6级。分别由A、B、C、D、E和F表示,其中AB、BC和CD表示介于两种稳定度之间。采用国标法(GB3840-91)计算混合层厚度。

3 灰霾时间分布 3.1 月、季变化

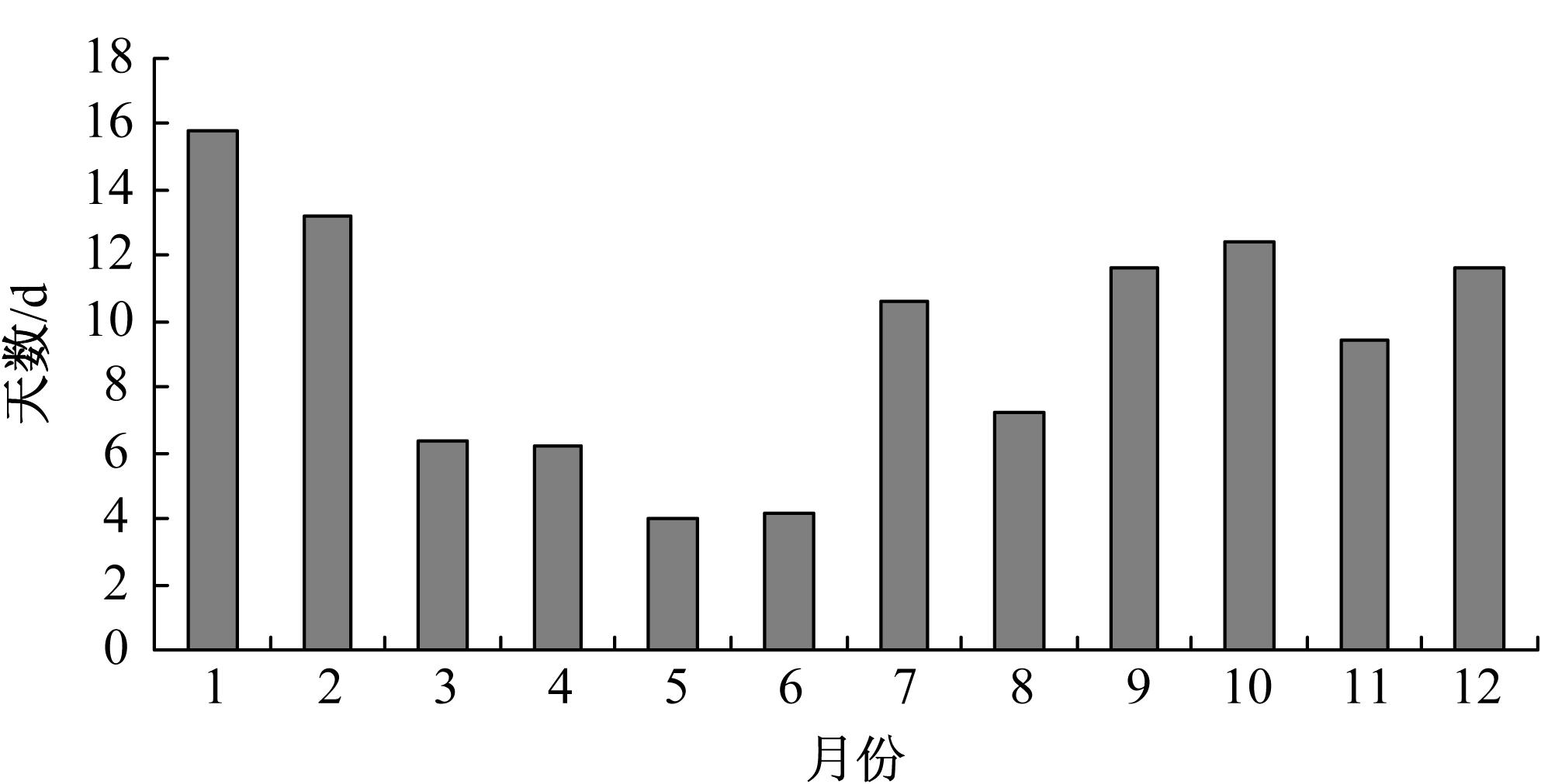

2008~2012年太原市年平均出现灰霾113 d,最大值出现在2008年(128 d),最小值出现在2009年(102 d),相差26 d。1月出现灰霾天数最多,平均15.8 d,其次是2月,平均13 d,5月最少4 d。冬季(12月至次年2月)月平均出现灰霾天数最多14 d,其次是秋季(9~11月)11 d,夏季(6~8月)7.3 d,春季(3~5月)最少5.5 d。冬半年(9月至次年2月)灰霾出现天数占全年的65.7%,夏半年(3~8月)占34.3%(图 1)。

|

图 12 008~2012年灰霾日数月变化 Fig. 1 The monthly variation of hazy days from 2008 to 2012 |

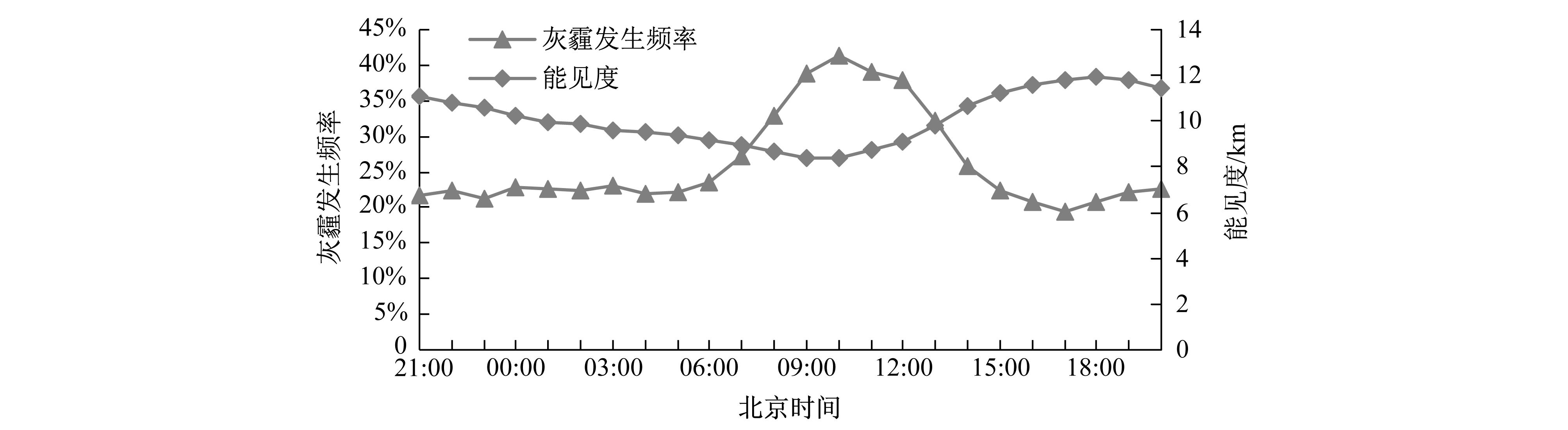

太原市08:00(北京时间,下同)至13:00灰霾发生频率较高,在32%~41%之间,其中10:00最高,15:00以后灰霾发生频率趋于平稳,至次日06:00稳定在19%~23%之间(图 2)。各时刻平均能见度和灰霾发生频率呈明显反相关。07:00灰霾出现频率开始增加,至10:00达到最大值,午后迅速降低,这样的日变化特征在全年存在。这可能与以下3种原因有关:1)白天污染物排放量有所增加;2)灰霾天气和光化学烟雾污染关系密切,光化学烟雾的浓度,受太阳辐射强度日变化影响,污染的高峰出现在中午前后;3)午后地面风速增强,混合层高度最大,扩散条件较好,灰霾发生频率下降,造成灰霾发生频率高峰往上午偏移。

|

图 2 2008~2012年能见度和灰霾发生频率日变化 Fig. 2 The daily variations of the visibility and the frequency of haze from 2008 to 2012 |

根据太原天气气候特点,将太原地面天气形势主要分成8种类型。由表 1可见,2010~2012年高压控制类型天气出现次数最多,占35.3%,高压类型占70.4%。太原地区在8种天气形势影响下均不同程度地出现了灰霾,高压控制下灰霾出现次数占总次数的41.6%,高压类型占73.9%。其中高压后部灰霾出现频率最高,而在高压前部和低压控制下则较少出现灰霾天气。

| 表 1 2010~2012年天气形势与灰霾天气统计 Table 1 The statistics of synoptic situation and haze from 2010 to 2012 |

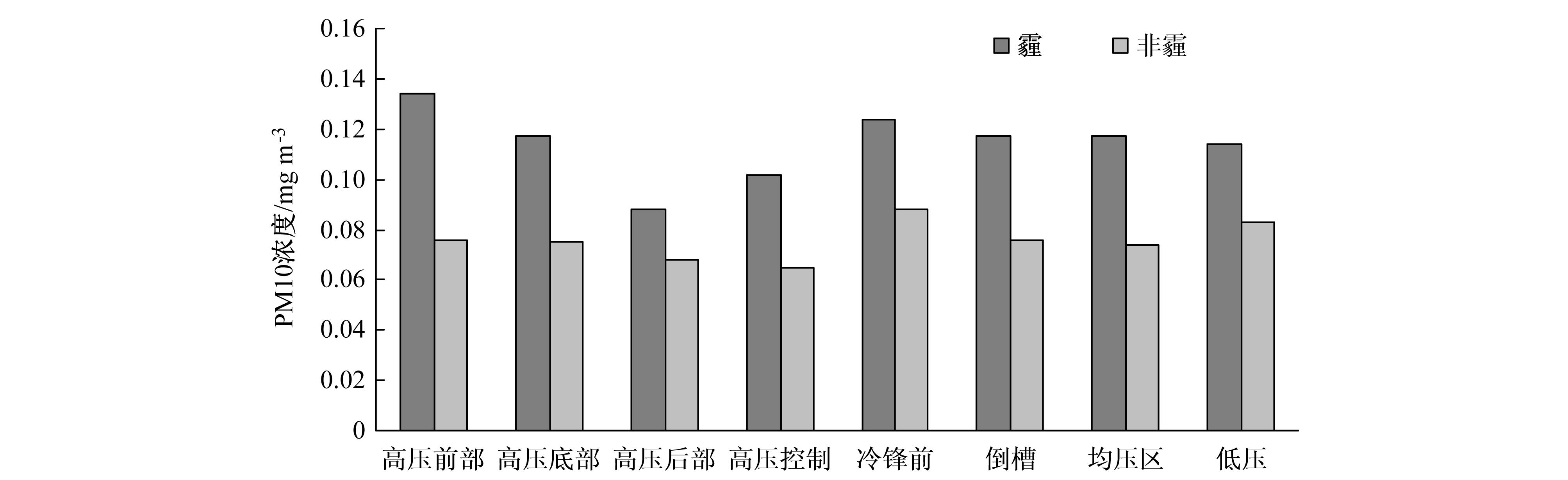

图 3为不同天气形势下霾与非霾时可吸入颗粒物浓度,霾时可吸入颗粒物浓度比非霾时偏高29%~76%,表明在一定天气条件下颗粒物浓度增高导致大气消光加大和能见度下降,从而形成了灰霾现象。而霾时又以高压前部可吸入颗粒物浓度最高,其次为冷锋前部,在高压后部可吸入颗粒物浓度最低。下面讨论不同天气形势对灰霾及污染物的影响。

|

图 3 2010~2012年不同天气形势下霾与非霾日PM10浓度 Fig. 3 The PM10 concentrations on haze days and no-haze days under the different synoptic situations from 2010 to 2012 |

(1)高压控制是影响太原的主要天气系统,此时高空盛行下沉气流,大气层结稳定,混合层被压低,地面风速很小,污染物不易扩散,从而导致能见度很低,易出现严重的灰霾天气。特别是在持续几天高压控制天气后,灰霾等级将会明显加强。观测期间,高压控制天气形势下灰霾天气出现137 d,灰霾天气下高压控制系统出现频率最高,为41.6%(见表 1)。在此类型天气形势下,有时会出现持续3~5 d甚至更长时间的灰霾天气。

(2)高压前部往往伴随较强的偏北风,污染物扩散稀释条件较好,这种天气形势下出现灰霾的频率较低。但有时强冷空气南下,大陆冷高压前部出现偏北大风(4~5级以上),引导上游的沙尘扩散至太原,造成太原出现浮尘、扬沙或污染严重的灰霾天气。这种天气形势不多,但往往比较严重,故这种情况下霾时可吸入颗粒物平均浓度最高,为0.134 mg/m3。

(3)太原市处于高压后部时,受东南气流影响,风速较小,由于太原东西北三面环山,容易造成污染物积聚,所以在这种形势下出现灰霾的频率最高。但是高压后部逆温出现频率较小,污染物垂直扩散条件较好,所以此种形势下霾时可吸入颗粒物平均浓度并不高。高压底部多为回流天气,偏东风,风速较小,加上地形作用,灰霾出现的频率也较高。

(4)倒槽天气地面气压场较弱,受西南气流影响,风速小,由于地形影响,易造成污染物积聚,温高湿重,在这种形势下出现灰霾的频率次高。

(5)冷锋前通常地面存在弱辐合场,地面风力不大,温高湿大,逆温出现频率较高,不利于大气污染物的水平扩散和垂直输送,故容易出现灰霾天气。

(6)均压区气压梯度小,大气层结稳定、静风或风力小,此种天气下出现灰霾的频率也较高。

(7)低压区一般风速较大,有辐合上升气 流,扩散条件较好,多云雨天气,在降水的清洗作用下,空气中污染物浓度下降明显,故较少出现灰霾天气。

4.2 风场

地面风场和大气污染物稀释扩散密切相关。其作用表现在两个方面:第一是风的水平搬运作用,排放到大气中的污染物在风的作用下,被输送到其它地区,风速越大,污染物移动越快;第二个作用是风对大气污染物质的稀释作用,污染物在随风运移时不断与周围干净的空气发生混合,使得污染物得以稀释(周淑贞和束炯,1994;吴兑,2011)。

太原市霾日的平均风速为1.2 m/s,其中风速≤2 m/s的情况占91%;非霾日的平均风速为1.7 m/s。这说明通常情况下太原市霾日的平均风速较小,不利于污染物的水平扩散。个别情况即在风速较大的时候太原市也会出现灰霾,如2010年4月8日,太原处于强冷锋前部,地面为西南风,平均风速3.7 m/s,08:00高空372~1369 m出现逆温,厚度较大,不利于污染物的垂直扩散。2008年7 月30日,太原处于高压底部,偏东风,平均风速3.6 m/s。这两种情况地面风速较大,吹起地面沙尘,加上地形原因,不利于污染物扩散,造成了灰霾的出现。

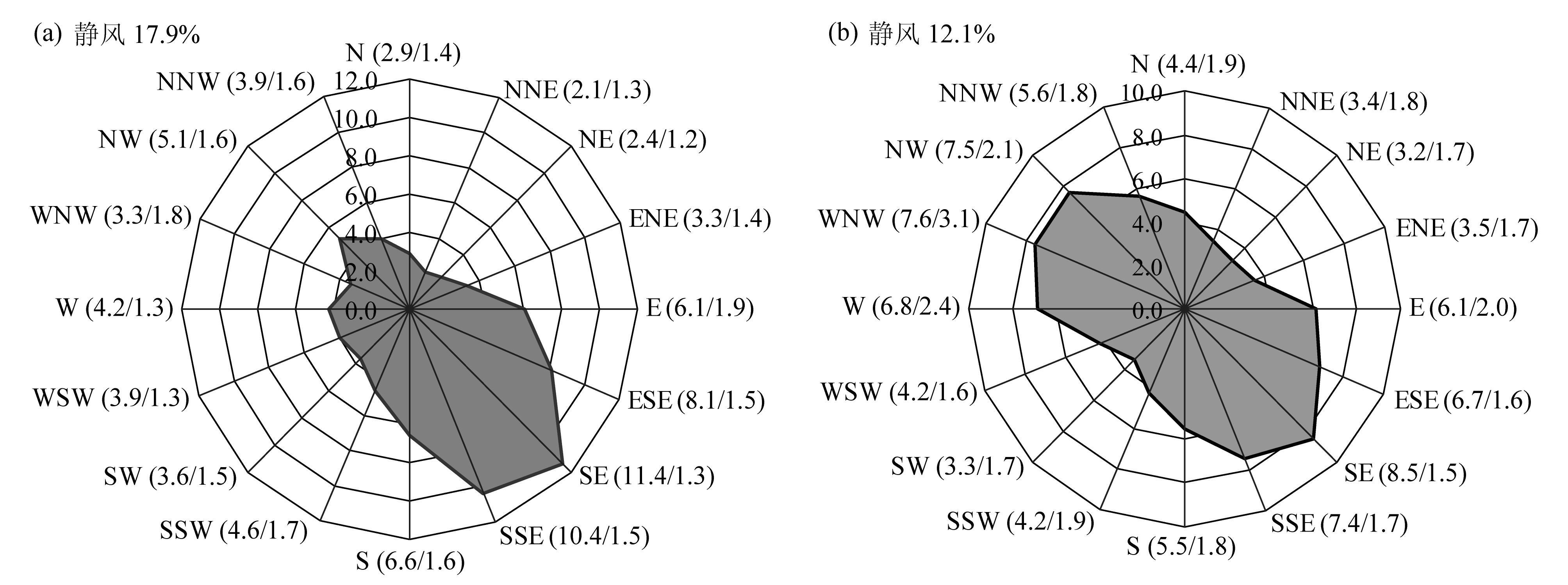

由图 4可见,太原市霾日静风频率为17.9%,主导风向为偏东南风,风向出现频率为42.6%,东南(SE)风频率最大为11.4%,其次是东南南(SSE)风为10.4%。非霾日静风频率为12.1%,主导风向为偏东南风和偏西北风,风向出现频率分别为34.1%和31.9%,其中东南(SE)风频率为8.5%,西北西(WNW)风频率为7.6%。

|

图 4 2008~2012年(a)霾日和(b)非霾日风向玫瑰图(括号里为风向频率和平均风速) Fig. 4 The rose map of wind direction frequency on(a)haze days and (b)no-haze days from 2008 to 2012(the wind direction frequencies and averaged wind speeds are in brackets) |

霾日的静风频率显著高于非霾日,风速明显偏低,说明霾日空气静稳的频率较高。霾日多出现东南风,极少出现西北风,和太原市的地形有关,由于太原市东西北三面环山,境内地形自西北向东南缓倾呈簸箕形,吹东南风时不利于污染物的扩散和稀释,容易造成污染物积聚,所以出现灰霾的频率最高。 4.3 气压场

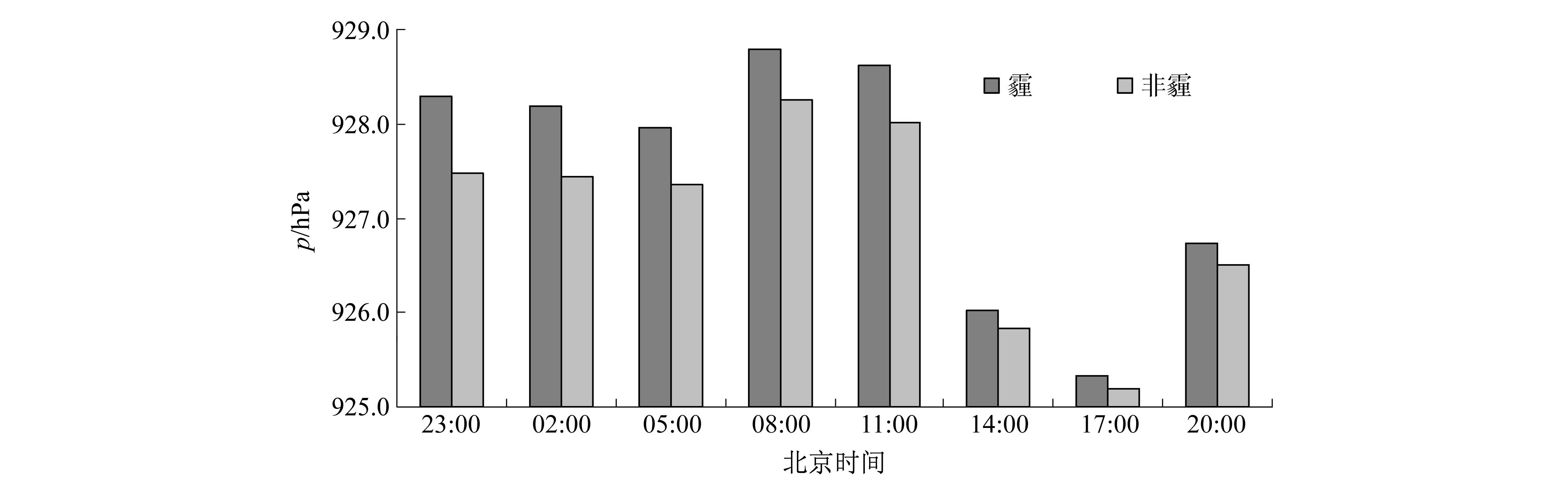

根据气压的日变化(图 5)来看,23:00至11:00气压较高,午后至20:00气压较低。霾日的气压高于非霾日,说明灰霾容易出现在高压控制的时段。在高压控制区,天气晴朗,风速较小,空气静稳,扩散缓慢。高空存在着大规模的下沉气流,由于气流下沉的绝热增温作用,往往在几百米到1~2 km的高度上形成下沉逆温,像个盖子似地阻止污染物向上扩散。如果加上不利的地形条件,经常会导致严重的污染事件。

|

图 5 2008~2012年霾与非霾天气时气压日变化 Fig. 5 The hourly variations of the pressure on haze days and no-haze days from 2008 to 2012 |

太原市霾日的平均能见度为6.9 km,能见度大于5.0 km的达79.4%,在3.0~4.9 km之间的为15.5%,两项合计为94.4%,说明太原市的灰霾天气以轻微和轻度灰霾为主,中度和重度灰霾只占5.2%。霾日的平均相对湿度为56%,相对湿度<80%的达98%。重度灰霾天气出现时平均相对湿度较高,为78%,中度、轻度和轻微灰霾天气出现时平均相对湿度依次为65%、62%和54%(见表 2)。

| 表 2 2008~2012年霾日能见度出现频率和平均相对湿度 Table 2 The frequency of different visibility and relative humidity on haze days from 2008 to 2012 |

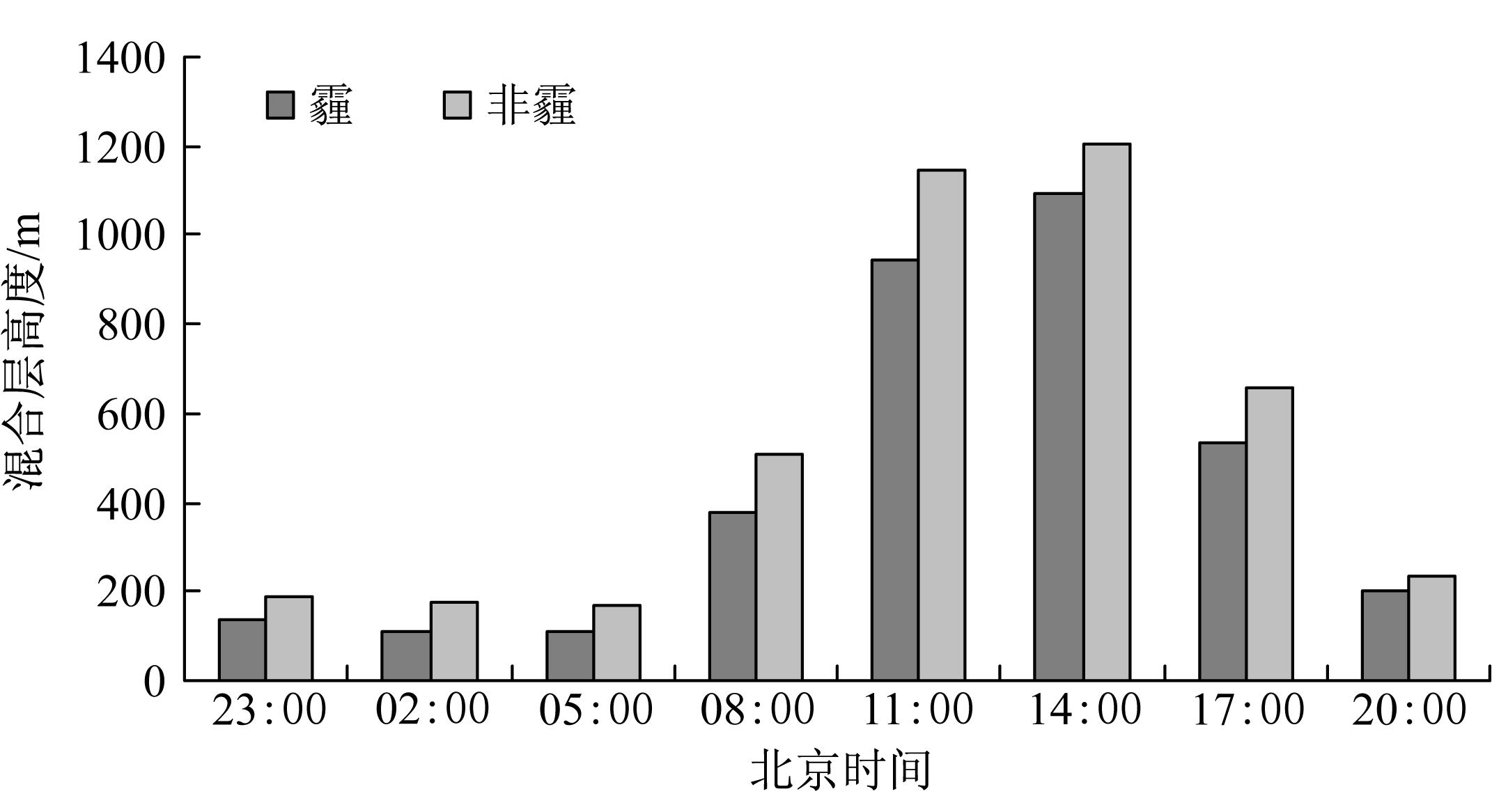

太原市霾日大气稳定度主要表现为稳定类(E、F类),占55.6%,其次是中性类(D类)和不稳定类(B类),约占16%~18%,其余类型出现频率均很小(图 6a)。霾日混合层平均高度为439 m,混合层高度出现在300~400 m的频率最高(24.3%),其次是出现在400~500 m和500~600 m高度,频率约17%。非霾日混合层平均高度为536 m,比霾日高出约100 m(图 6b)。混合层高度实质上是表征污染物在垂直方向被热力湍流稀释的范围,混合层高度有明显的日变化(图 7)。在一天中,早晨的混合层高度较低,表明早晨铅直稀释能力较弱;下午的混合层高度达最高值,意味着午后铅直稀释能力最强,地面排放的污染物可以在较大的空间范围内扩散,对降低地面污染浓度十分有利。这是因为日出以后,地面受热后对流发展,垂直混合的高度升高,太阳落山以后,热力对流迅速减弱,混合层高度也随之下降,夜间混合层高度比较稳定,基本上维持在<200 m的水平。

|

图 6 2008~2012年霾天气下不同(a)大气稳定度和(b)混合层高度出现频率 Fig. 6The frequency of different (a) atmospheric stability and (b) mixed layer height on haze days from 2008 to 2012 |

|

图 7 2008~2012年混合层高度日变化Fig. 7 The hourly variations of the mixed layer height on haze days and no-haze days from 2008 to 2012 |

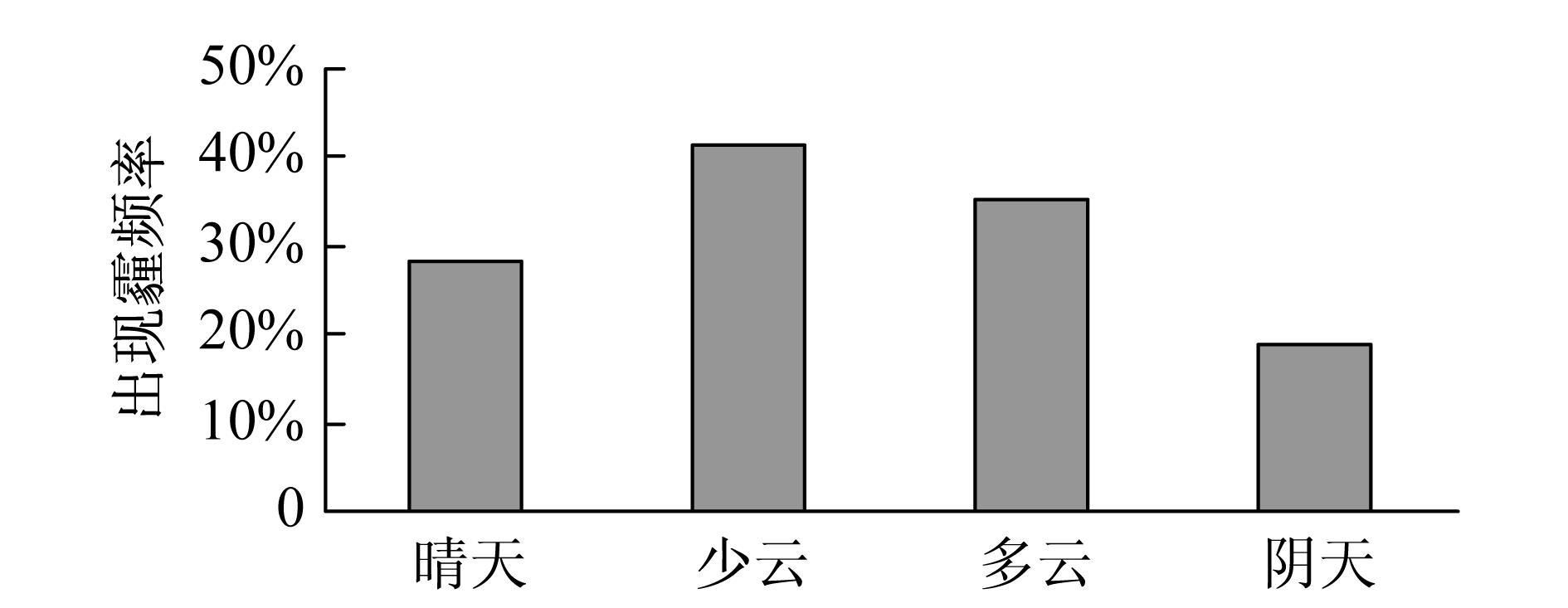

以总云量0~2成为晴天,3~5成为少云,6~8成为多云,9~10成为阴天作为划分标准。少云天气下出现灰霾频率最高为41.5%,多云次之为35.4%,晴天为28.2%,阴天最少18.7%(图 8)。

|

图 8 2008~2012年晴天、少云、多云和阴天下出现灰霾的频率 Fig. 8 The frequency of haze under clear sky,partly cloudy,cloudy,and ugly sky from 2008 to 2012 |

气象上把温度随高度增高而升高的大气层称为逆温层。逆温层表示大气层结是稳定的,如果它们出现在地面附近时,会限制贴地气层强烈乱流运动的发生,如果它们形成在对流层中某一高度上,则又会阻碍下方空气垂直运动的发展。当逆温生成时,大气扩散能力减弱,造成近地层污染物的大量积累,为灰霾的产生创造了有利的外部条件。

本文所分析的近地层逆温是层顶高度≤1500 m的逆温层,包括厚度大于100 m的等温层。2010~2012年08:00和20:00的近地层逆温出现总次数分别为614和425次,出现频率分别为67.2%和45.2%;其中灰霾出现的总次数分别为238和151次,灰霾出现次数占逆温出现次数的频率分别为38.3%和35.5%。可以看出08:00和20:00逆温出现时,灰霾出现的频率相差不多,08:00更易出现灰霾天气是由08:00逆温出现频率较高造成的。2010~2012年霾与非霾时逆温强度和厚度如表 3所示,20:00平均逆温强度高于08:00,但平均逆温层厚度低于08:00。对比霾与非霾时逆温情况可知,霾时平均逆温强度和厚度均高于非霾时。

| 表 3 2010~2012年霾与非霾时逆温强度和厚度 Table 3 The intensity and depth of temperature inversion on haze days and no-haze days from 2010 to 2012 |

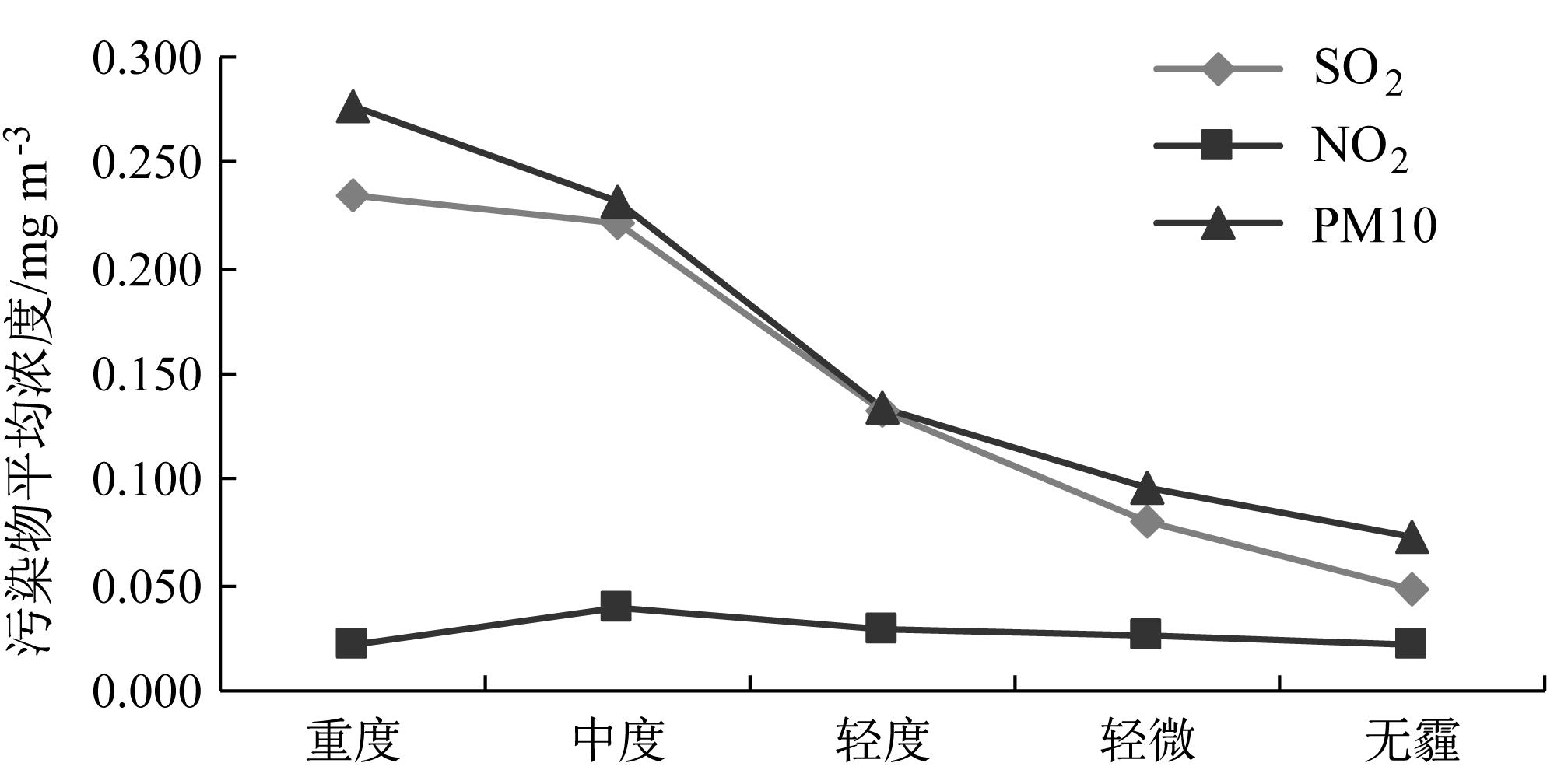

我国快速的经济发展和城市化导致大量的污染物集中排放到大气中,使得多种污染物均以高浓度同时存在,进而发生复杂的相互作用,生成高浓度的氧化剂(臭氧等)及细颗粒物等二次污染 物,它们在静稳天气下积累,形成大气复合污染和灰霾现象(朱彤等,2010)。对2010~2012年霾日与非霾日下不同污染物浓度(图 9)的分析发现,霾日下可吸入颗粒物、SO2和NO2的浓度分别为0.109、0.094和0.027 mg/m3,而非霾日下可吸入颗粒物、SO2和NO2的浓度分别下降了32.6%、48.6%、21.7%。由不同灰霾等级下污染物浓度(如图 10)可以看出,随着灰霾等级增加,不同污染物浓度也随之增加,其中可吸入颗粒物和SO2增加比较显著;而NO2浓度变化不大。

|

图 9 2010~2012年霾与非霾日污染物平均浓度 Fig. 9 The average concentrations of pollutant on haze and no-haze days from 2010 to 2012 |

|

图 10 2010~2012年不同灰霾等级下污染物平均浓度变化 Fig. 10 The average concentrations of pollutant under different haze levels from 2010 to 2012 |

灰霾天气的本质是气溶胶污染(吴兑,2012),而城市气溶胶浓度较高、细粒偏多,对太阳辐射的反散射较强,使到达地面的辐射减少,大气层结稳定度增加(徐祥德等,2005;张小曳等,2013)。由于天空云状况不同,气溶胶辐射强迫效应呈显著差异(徐祥德等,2005),为了“剔除”天空云状况影响因素,以便突出局地气溶胶辐射效应,本文统计了太原晴空(总云量小于2成)条件下日照时数的变化特征。由表 4可见,无论春夏秋冬,霾日日照时数均明显低于非霾日,其中冬、春季霾日日照件下日照时数下降最明显。

| 表 4 2008~2012年晴空天气下霾与非霾日日照时数 Table 4 The average sunshine durations on clear days from 2008 to 2012 |

5 结论

(1)太原地区灰霾出现频率存在明显的季节变化,冬半年灰霾出现天数占65.7%;一日中08:00至13:00发生灰霾的频率较高。

(2)太原地区高压类型天气形势对灰霾的产生有重要影响,低压天气形势下较少出现灰霾天气。

(3)太原地区的灰霾天气以轻微和轻度灰霾为主,霾日的平均相对湿度较低,重度灰霾出现时相对湿度较高;灰霾日静风频率较高,主导风向为偏东南风。

(4)灰霾天气下的大气稳定度主要表现为稳定类,出现频率高达55.6%;非霾日混合层平均高度比霾日高出约100 m。08:00逆温出现次数要高于20:00;霾时平均逆温强度和厚度高于非霾时。

(5)污染物可吸入颗粒物、SO2和NO2浓度在非霾日比霾日分别下降32.6%、48.6%、21.7%;随着灰霾等级的增加,SO2和颗粒物的浓度有显著的增加。

(6)灰霾天气下到达地面的太阳辐射强度明显减弱,日照时数明显减少。

| [1] | 曹国良, 张小曳, 龚山陵, 等. 2011. 中国区域主要颗粒物及污染气体的排放源清单 [J]. 科学通报, 56 (3): 261-268. Cao Guoliang, Zhang Xiaoye, Gong Shanling, et al. 2011. Emission inventories of primary particles and pollutant gases for China [J]. Chinese Science Bulletin (in Chinese), 56 (3): 261-268. |

| [2] | 戴永立, 陶俊, 林泽健, 等. 2013. 2006~2009年我国超大城市霾天气特征及影响因子分析 [J]. 环境科学, 34 (8): 2925-2932. Dai Yongli, Tao Jun, Lin Zejian, et al. 2013. Characteristics of haze and its impact factors in four megacities in China during 2006-2009 [J]. Environmental Science (in Chinese), 34 (8): 2925-2932. |

| [3] | 国家技术监督局, 国家环境保护局. 1991. GB3840-91制定地方大气污染物排放标准的技术方法 [S]. China State Bureau of Quality and Technical Supervision, State Environmental Protection Administration of China. 1991. GB3840-91. Technical Methods for Making Local Emission Standards of Air Pollutants [S]. |

| [4] | 龙时磊, 曾建荣, 刘可, 等. 2013. 逆温层在上海市空气颗粒物积聚过程中的作用 [J]. 环境科学与技术, 36 (6L): 104-109. Long Shilei, Zeng Jianrong, Liu Ke, et al. 2013. Impact of temperature inversion layer on accumulation process of particulate matters in Shanghai [J]. Environmental Science and Technology (in Chinese), 36 (6L): 104-109. |

| [5] | 齐冰, 刘寿东, 杜荣光, 等. 2012. 杭州地区气候环境要素对霾天气影响特征分析 [J]. 气象, 38 (10): 1225-1231. Qi Bing, Liu Shoudong, Du Rongguang, et al. 2012. The characteristic analysis of climatic and environmental factors on the haze weather in Hangzhou [J]. Meteorological Monthly (in Chinese), 38 (10): 1225-1231. |

| [6] | 孙彧, 马振峰, 牛涛, 等. 2013. 最近 40 年中国雾日数和霾日数的气候变化特征 [J]. 气候与环境研究, 18 (3): 397-406. Sun Yu, Ma Zhenfeng, Niu Tao, et al. 2013. Characteristics of climate change with respect to fog days and haze days in China in the past 40 years [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 18 (3): 397-406. |

| [7] | 王宏, 冯宏芳, 隋平, 等. 2009. 福州市灰霾气象要素场特征分析 [J]. 气象科技, 37 (6): 670-675. Wang Hong, Feng Hongfang, Sui Ping, et al. 2009. Analysis of haze meteorological fields in Fuzhou [J]. Meteorological Science and Technology (in Chinese), 37 (6): 670-675. |

| [8] | 王喜全, 杨婷, 王自发. 2011. 灰霾污染的跨控制区影响——一次京津冀与东北地区灰霾污染个案分析 [J]. 气候与环境研究, 16 (6): 690-696. Wang Xiquan, Yang Ting, Wang Zifa. 2011. Impact of dust haze episode from one air pollution control region to the other—One case study [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 16 (6): 690-696. |

| [9] | 王喜全, 孙明生, 杨婷, 等. 2013. 京津冀平原地区灰霾天气的年代变化 [J]. 气候与环境研究, 18 (2): 165-170. Wang Xiquan, Sun Mingsheng, Yang Ting, et al. 2013. Interdecadal change in frequency of dust-haze episodes in North China Plain [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 18 (2): 165-170. |

| [10] | 吴兑. 2005. 关于霾与雾的区别和灰霾天气预警的讨论 [J]. 气象, 31 (4): 3-7. Wu Dui. 2005. A discussion on difference between haze and fog and warning of ash haze weather [J]. Meteorological Monthly (in Chinese), 31 (4): 3-7. |

| [11] | 吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等. 2006. 珠江三角洲大气灰霾导致能见度下降问题研究 [J]. 气象学报, 64 (4): 510-517. Wu Dui, Bi Xueyan, Deng Xuejiao, et al. 2006. Effect of atmospheric haze on the deterioration of visibility over the Pearl River Delta [J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 64 (4): 510-517. |

| [12] | 吴兑, 廖国莲, 邓雪娇, 等. 2008. 珠江三角洲霾天气的近地层输送条件研究 [J]. 应用气象学报, 19 (1): 1-9. Wu Dui, Liao Guolian, Deng Xuejiao, et al. 2008. Transport condition of surface layer under haze weather over the Pearl River Delta [J]. Journal of Applied Meteorological Science (in Chinese), 19 (1): 1-9. |

| [13] | 吴兑. 2011. 灰霾天气的形成与演化 [J]. 环境科学与技术, 34 (3): 157-161. Wu Dui. 2011. Formation and evolution of haze weather [J]. Environmental Science and Technology (in Chinese), 34 (3): 157-161. |

| [14] | 吴兑. 2012. 近十年中国灰霾天气研究综述 [J]. 环境科学学报, 32 (2): 257-269. Wu Dui. 2012. Hazy weather research in China in the last decade: A review [J]. Acta Scientiae Circumstantiae (in Chinese), 32 (2): 257-269. |

| [15] | 吴蒙, 范绍佳, 吴兑, 等. 2012. 广州地区灰霾与清洁天气变化特征及影响因素分析 [J]. 中国环境科学, 32 (8): 1409-1415. Wu Meng, Fan Shaojia, Wu Dui, et al. 2012. Characteristics and influence factors study of haze and cleaning weather over Guangzhou area [J]. China Environmental Science (in Chinese), 32 (8): 1409-1415. |

| [16] | 徐婷婷, 秦艳, 耿福海, 等. 2012. 环上海地区干霾气溶胶垂直分布的季节变化特征 [J]. 环境科学, 33 (7): 2165-2171. Xu Tingting, Qin Yan, Geng Fuhai, et al. 2012. Seasonal variations in the vertical distribution of aerosols during dry haze periods in regions around Shanghai [J]. Environmental Science (in Chinese), 33 (7): 2165-2171. |

| [17] | 徐祥德, 施晓晖, 张胜军, 等. 2005. 北京及周边城市群落气溶胶影响域及其相关气候效应 [J]. 科学通报, 50 (22): 2522-2530. Xu Xiangde, Shi Xiaohui, Zhang Shengjun, et al. 2006. Aerosol influence domain of Beijing and peripheral city agglomeration and its climatic effect [J]. Chinese Science Bulletin (in Chinese), 51 (16): 2016-2026. |

| [18] | 姚青, 蔡子颖, 韩素芹, 等. 2012. 2009年秋冬季天津低能见度天气下气溶胶污染特征 [J]. 气象, 38 (9): 1096-1102. Yao Qing, Cai Ziying, Han Suqin, et al. 2012. Study on the pollution characteristics of aerosols during low visibility weather at Tianjin city in autumn and winter 2009 [J]. Meteorological Monthly (in Chinese), 38 (9): 1096-1102. |

| [19] | 张小曳, 孙俊英, 王亚强, 等. 2013. 我国雾—霾成因及其治理的思考 [J]. 科学通报, 58 (13): 1178-1187. Zhang Xiaoye, Sun Junying, Wang Yaqiang, et al. Factors contributing to haze and fog in China [J]. Chinese Science Bulletin (in Chinese), 58 (13): 1178-1187. |

| [20] | 赵秀娟, 蒲维维, 孟伟, 等. 2013. 北京地区秋季雾霾天PM2.5污染与气溶胶光学特征分析 [J]. 环境科学, 34 (2): 416-423. Zhao Xiujuan, Pu Wewei, Meng Wei, et al. 2013. PM2.5 Pollution and aerosol optical properties in fog and haze days during autumn and winter in Beijing area [J]. Environmental Science (in Chinese), 34 (2): 416-423. |

| [21] | 中国气象局. 2010. 霾的观测和预报等级 [S]. 北京: 气象出版社, 8pp. China Meteorological Administration. 2010. Observation and Forecasting Levels of Haze (in Chinese) [S]. Beijing: China Meteorological Press, 8pp. |

| [22] | 周淑贞, 束炯. 1994. 城市气候学 [M]. 北京: 气象出版社, 1-618. Zhou Shuzhen, Shu Jiong. 1994. Urban Climatology (in Chinese) [M]. Beijing: China Meteorological Press, 1-618. |

| [23] | 朱佳雷, 王体健, 邢莉, 等. 2011. 江苏省一次重霾污染天气的特征和机理分析 [J]. 中国环境科学, 31 (12): 1943-1950. Zhu Jialei, Wang Tijian, Xing Li, et al. 2011. Analysis on the characteristics and mechanism of a heavy haze episode in Jiangsu Province [J]. China Environmental Science (in Chinese), 31 (12): 1943-1950. |

| [24] | 朱彤, 尚静, 赵德峰. 2010. 大气复合污染及灰霾形成中非均相化学过程的作用 [J]. 中国科学(化学), 40 (12): 1731-1740. Zhu Tong, Shang Jing, Zhao Defeng. 2010. The roles of heterogeneous chemical processes in the formation of an air pollution complex and gray haze [J]. Scientia Sinica (Chimica) (in Chinese), 40 (12): 1731-1740. |

2014, Vol. 19

2014, Vol. 19