2 中国气象科学研究院, 北京100081

2 Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

全球变暖是20世纪气候的重要特征,关于其成因目前有3种解释:首先是人类活动影响,其次是自然驱动强迫,最后是内部变率的影响。前人研究认为我国近百年来的温度变化与全球相似,存在两段变暖过程,即20世纪20~40年代变暖、50~70年代的相对冷期以及80年代以来开始的变暖(Chen et al.,1991;丁一汇和戴晓苏,1994;李崇银等,2002)。在温室气体对气候影响方面,中国进行了许多研究工作。研究发现CO2加倍后,东亚年平均温度升高(陈起英等,1996)。利用简化典型相关分析(BP-CCA)方法诊断分析中国近百年气温场变化成因,得出CO2浓度增加所导致的温室效应加剧,与中国近百年增暖趋势的关系最为密切;80年代后,温室效应加剧所起的主导作用更加明显;火山活动对气温变化的长期趋势所叠加的波动变化起主要作用(江志红等,1997)。使用RegCM3(Regional Climate Model version 3)区域气候模式单向嵌套FvGCM(Finite-volume General Circulation Model)全球环流模式,模拟21世纪末中国东部地区气候变化情况(石英和高学杰,2008)。在观测海温和温室气体的共同作用下,包括中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国际重点实验室(LASG/IAP)开发的格点大气模式、NCAR开发的CAM2模式和国家气候中心全球大气模式NCC T63 AGCM在内的诸多大气环流模式,都能成功模拟出近50年中国年平均气温的增暖趋势,表明自然和人为外强迫因子对中国气候 变暖具有贡献。地表气温的变化除受辐射强迫直接影响外,大尺度环流的年代际变化也可能起作用(Yu and Zhou,2004,2007;Li et al.,2005;宇如聪等,2008)。利用全球耦合模式(GOALS/LASG)进行数值试验结果分析,得出20世纪中国气温的变暖可能与温室气体、硫酸盐气溶胶以及太阳活动的影响有密切联系(Ma et al.,2004)。自然强迫和人类排放造成的温室气体和硫酸盐气溶胶直接强迫共同形成中国在20世纪的变暖,尤其是近50年人类排放在变暖中的作用更为明显(翟盘茂和潘晓华,2003)。

目前认为自然变化(包括太阳活动以及火山活动等)和人类活动(温室气体浓度的增长)是驱动全球和东亚气候变化的主要外强迫因子。本文采用的全球耦合模式是NCAR提供的CAM3.1模式,讨论温室气体、全球海表面温度、太阳常数及火山活动对我国近百年气温所产生的影响。

2 模式及试验方案设计 2.1 数值模式本文使用的数值模式为NCAR提供的CAM3.1模式,它是由NCAR开发的第5代大气环流模式:垂直方向采用26层σ−p混合坐标;模式的大气层顶取2.194 hPa;水平方向分辨率选取42波三角形截断(T42);时间步长为20 min;模式应用的海温资料来自于Hadley中心月平均海温资料,该资料以航测海温数据为基础通过资料融合技术建立,资料分辨率为1°(Rayner et al.,2003),本文中选取1900~2000年Hadley中心海温资料作为模式静态海温强迫。有关CAM3.1模式的详细介绍,可以参考文献(Collins et al.,2006)。

2.2 数值试验方案设计设计了如下几组数值试验(方案见表 1):控制试验(CTL)、温室气体影响试验(GDGG)、太阳常数影响试验(GDSC)、海表面温度影响试验(GDSST)和火山活动影响试验(GDVOL)。控制试验(CTL)积分初始值来源于模式附带的9月1日初始场,采用1900~2000年月平均海表面温度和海冰分布作为大气低层边界条件,模式积分130年。在积分过程中,温室气体CO2、甲烷和氧化亚氮的浓度取自模式提供的1870~2100年的浓度值;太阳常数采用模式附带的1870~2100年强迫值。4组敏感性试验采用与CTL试验一致的初始场,同样也都积分130年。温室气体影响(GDGG),首先计算1900~1999年CO2、CH4和N2O浓度的平均值,其值分别为319.37 ppmv、1260 ppbv和293.89 ppbv,利用气候平均态的温室气体进行强迫试验,但全球海表温度(sea surfaces temperature,SST)、海冰、太阳常数以及平流层火山灰气溶胶质量保留年际变化。SST影响试验(GDSST),进行该试验前首先将1900~1999年SST和海冰进行逐月平均得到包含季节变化的气候月平均SST和海冰分布,而后利用气候月平均SST作为模式的大气低层边界条件,该试验温室气体浓度、太阳常数和平流层火山灰气溶胶质量仍保留年际变化。太阳活动影响试验(GDSC)将模式附带的1900~1999年的太阳常数修改为100年的平均值,而温室气体浓度、全球SST、海冰以及平流层火山灰气溶胶质量保留年际变化。火山活动影响试验(GDVOL)是将火山喷发所产生的平流层火山灰气溶胶质量取为0,即消除火山喷发产生的影响,同时温室气体浓度、全球SST、海冰以及太阳常数保留年际变化。

|

|

表 1 数值试验设计方案 Table 1 Test schemes of numerical model |

图 1给出观测与CTL试验模拟的中国年平均地表气温的相关分布,在我国110°E以西、东南沿海和东北地区南部相关系数均通过了0.05的显著性水平,代表CTL试验模拟的我国除中部地区以外的绝大部分地区近百年地表气温的变化与观测结果十分一致,CAM3.1模式对我国地表气温的模拟能力较好。图 2给出了观测和模拟的年平均中国地表气温距平随时间的演变。由图 2a可见,20世纪初至40年代中国地表气温经历一个变暖的过程,40年代前期为最暖时段,11年滑动平均的峰值距平(相对于1961~1990年)约为0.6 °C。40年代中后期以后地表气温开始下降,持续至70年代初期。自70年代中期起,我国地表气温开始了20世纪的第二次大幅增暖过程,到90年代后期增暖幅度已与40年代相当。CTL试验(图 2b)能够较好地再现20世纪地表气温的演变过程,例如20世纪初的偏冷以及从1980年代持续至今的变暖。观测结果表明40年代中国地区出现暖期,与众多模式模拟结果类似,该模式也未能成功模拟出我国40年代的增暖过程。CTL试验中,20世纪初至50年代中期我国地表气温持续增暖,最暖期出现的时段明显落后于观测结果且变暖幅度偏弱,50年代中期至80年代初期气温有所下降,与观测相比此次变冷持续时间明显偏短。80年代初期开始,地表气温开始又一次的增暖,但与观测相比增暖幅度偏弱。

| 图 1 1900~1999年中国年平均地表气温观测序列与CTL试验模拟结果相关系数分布(阴影区通过0.05的显著性水平) Fig. 1 Distribution of correlation coefficients between China annual surface temperature observed and simulated in CTL control test during 1900-1999(shaded areas pass the test at 0.05 significance level) |

| 图 2 (a)观测和(b)CTL试验的中国区域年平均地表气温距平随时间的演变(短虚线为11年滑动平均) Fig. 2 Variations of China annual surface temperature anomaly from(a)observation and (b)CTL test(short dashed lines denote 11-year moving averages) |

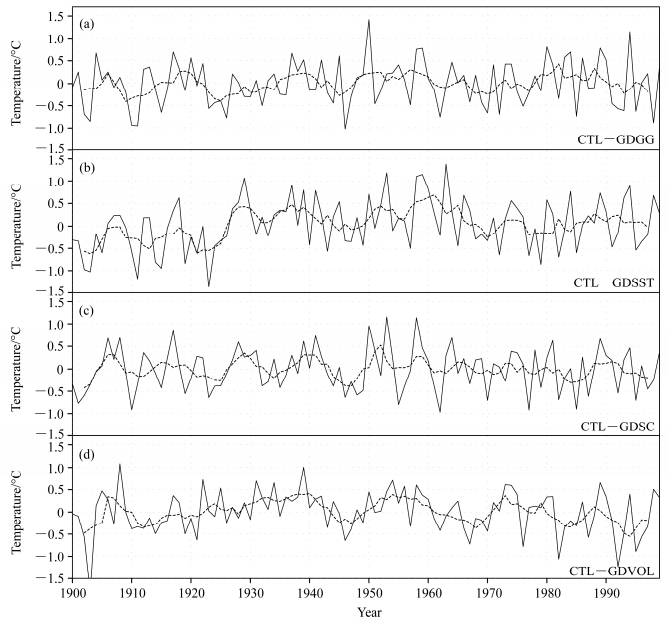

为了研究各外强迫因子对中国地表气温的影响,图 3给出CTL试验与各敏感性试验计算的中 国年平均地表气温差值,CTL与GDGG试验的差值代表温室气体浓度变化的影响、CTL与GDSST试验差值代表全球SST和海冰变化产生的影响、CTL与GDSC试验差值代表太阳活动的影响、CTL与GDVOL试验差值代表火山活动的影响。20世纪前半叶,CTL试验中采用的CO2、CH4和N2O浓度低于GDGG试验(图略),由图 3可知中国年平均地表气温差值以负差值为主,20世纪前50年差值的平均值为-0.07;进入50年代,伴随CTL试验CO2、CH4和N2O浓度的升高,地表气温分别在50年代和80年代出现正差值,即CTL试验模拟的中国年平均地表气温高于GDGG试验,后50年的平均值为0.05。20世纪初,CTL试验采用的全球海表面温度低于GDSST试验,图 3b在30年代前以负差值为主,伴随着CTL试验20世纪后半段全球海表面温度的升高,30年代以后以正差值为主,20世纪前50年CTL与GDSST试验中国地表气温差值的平均值为-0.09,后50年的平均值为0.17。CTL试验与GDSC试验模拟的地表气温差值基本在零线附近,没有出现显著的年代际增暖或变冷,表明太阳常数的变化并未引起近百年中国地表气温出现显著年代际升温或冷却(图 3c)。就20世纪全球火山活动特征而言,1900~1920年为活跃期,1920~1950年为沉寂期,1960年以后火山活动增多。由图 3d可见,1900~1920年及1960年以后CTL与GDVOL试验的差值以负值为主,这两个时段差值的平均值分别为-0.14和-0.1,而1920~1950年差值以正值为主,差值平均值为0.11,表明火山活动的活跃可引起我国地表气温偏低。

| 图 3 CTL试验与敏感性试验(a)GDGG、(b)GDSST、(c)GDSC、(d)GDVOL模拟的中国区域年平均地表气温的差值(短虚线为11年滑动平均) Fig. 3 Differences of annual surface temperature in China between CTL test and sensitivity tests(a)GDGG,(b)GDSST,(c)GDSC,and (d)GDVOL(short dashed lines denote 11-year moving averages) |

图 4给出观测和模拟的中国年平均地表气温序列的功率谱分析。由图 4a可见,我国年平地表气温存在60、30和20年的年代际周期振荡。CTL试验(图 4b)周期长度为60、30、7.5、6.7年处功率谱估计值超过标准谱,60年和30年为显著周期。因此,CTL试验模拟的中国年平均地表气温的年代际振荡周期与观测结果十分一致。GDGG试验(图 4c)周期长度为60、30、8.6和7.5年处功率谱估计值超过标准谱,GDGG试验模拟的振荡周期无论是年代际尺度或年际尺度与CTL试验都十分接近。GDSST试验模拟的年平均地表气温存在着以8.6年为主的年际振荡以及以30年和20年周期为主的年代际振荡(图 4d)。GDSC试验模拟的地表气温存在60年和准8年的周期振荡(图 4e)。GDVOL试验周期长度为60、30、20、8.6和7.5年处功率谱估计值超过标准谱,60年和30年为显著周期(图 4f)。由以上分析可知,中国年平均地表气温观测结果存在着显著的年代际变率,但年际变率并不明显,CTL试验不但能够再现与观测结果极为一致的年代际周期变化,而且模拟出显著年际变化周期,并且这一周期变化比较稳定。GDGG试验模拟的地表气温序列在年代际和年际尺度上与CTL试验均较为一致,表明温室气体对我国年平均地表气温的年代际周期变化并无显著影响。GDSST试验模拟的年际变化与CTL试验较为接近,但年代际尺度上确有较大差别,表明全球SST的变化对我国地表气温的年代际周期影响较大。GDSC试验模拟的年际变化与CTL试验相似,但在年代际尺度上存在很大差异,该试验仅存在以60年为周期的年代际振荡。GDVOL试验无论在年代际和年际尺度上与CTL试验模拟的振荡周期均较为一致,表明火山活动对我国地表气温的振荡周期并无显著影响。因此可以得出温室气体和火山活动对我国年平均地表气温的年际和年代际振荡周期无显著影响,而海温变化和太阳活动对年代际周期影响较为显著。

| 图 4 中国区域年平均地表气温的功率谱分析(虚线为95%的信度检验):(a)观测;(b)CTL;(c)GDGG;(d)GDSST;(e)GDSC;(f)GDVOL Fig. 4 Power spectrum of annual surface temperature in China(dashed lines denote 95% confidence level)from(a)observation,(b)CTL test,(c)GDGG test,(d)GDSST test,(e)GDSC test,and (f)GDVOL test |

图 5给出中国年平均地表气温和太阳常数经过10~20年和50~70年带通滤波后随时间的变化。1900~1930年太阳常数与中国年平均地表气温同位相,进入1930年代以后太阳常数的变化超前于地表温度的变化(图 5a)。通过太阳常数的子波分析得知太阳常数具有11年和准60年的年代际振荡周期,由图 5b可以发现中国年平均地表气温分别在20世纪20年代至40年代末期和80年代以后为升温状态,50年代初至70年代末为降温时段。太阳常数则分别从20世纪初至30年代初期和60年代初期至80年代末期强度增大,30年代初至60年代初太阳常数强度减小。全球海表面温度在10年代和70年代出现低谷期,在40年代初期和90年代末达到峰值。对比图 5b中的3条曲线可以看出太阳常数的位相超前于地表气温,30年代以前我国气温与全球海表面温度振荡位相基本一致,进入30年代以后海温的位相开始超前于气温位相,因此20世纪30年代以前太阳常数的突然增强和全球海表面温度的升高可能是导致我国20~40年代出现的大幅度增暖的部分原因。

| 图 5 (a)10~20年带通滤波中国年平均地区气温(实线,单位:°C)和太阳常数(虚线,单位:W m-2)随时间的变化和(b)50~70年带通滤波中国年平均地区气温(实线,单位:°C)、太阳常数(长虚线,单位:W m-2)和全球海表面温度(×0.1,短虚线,单位:°C)随时间的变化 Fig. 5 (a)Variations of China annual surface temperature(solid line,units: °C) and solar constant(dashed line,units: W m-2)through 10-20-year b and -pass filter and (b)variations of China annual surface temperature(solid line,units: °C),solar constant(long dashed line,units: W m-2),and sea surface temperature(×0.1,short dashed line,units: °C)through 50-70-year b and -pass filter |

对1900~1999年CTL分别与GDGG、GDSST、GDSC和GDVOL试验的地表气温差值进行EOF 分解,进一步抽取最主导的模态来显示气温对影 响因子的响应情况。CTL与GDGG试验地表气 温差值EOF分解的第1主分量的方差贡献为60.6%,空间分布表现为在我国云南、四川及青 藏高原东边缘是一个负值区,其他地区均为一致 的正值,注意这些正值区代表气温差值为正,负值区代表差值为负,决定于时间系数变化的符号为正(或负)。结合地表气温EOF分解第1主分量的空间分布(图 6a)和时间系数演变(图 6e)可以看出,20世纪60年代以前CTL试验中温室气体的浓度低于GDGG试验,气温差值在我国大陆东部、西北地区以及青藏高原大部分地区主要为负差值,西南地区为正差值;60年代以后CTL试验中温室气体浓度高于GDGG试验,尤其进入80年代后温室气 体浓度迅速增长致使我国大陆东部、西北及青藏 高原大部分地区转为正差值,而西南地区为负差值。以上结果表明温室气体浓度的增加会导致我国年平均地表气温出现升温,尤其是80年代以后温室气体浓度的迅猛增加造成了我国除西南地区以外的绝大部分地区增暖。CTL与GDSST试验的地表气温差值EOF分析第1模态的方差贡献为51.5%,空间分布表现为我国云南、四川及青藏高原东边缘是一个正值区,其他地区均为一致的负值。综合地表气温EOF分析第1模态的空间分布(图 6b)和时间系数演变(图 6f)可以看出,20世纪前50年我国绝大部分地区以负差值为主,仅在30年代出现正差值,而后50年伴随全球海表面温度的升高我国绝大部分地区气温差值转为正差值。由CTL与GDSC试验的地表气温差值EOF分析发现,第1主分量的方差贡献为49.8%,空间分布表现为东北-西南向存在反相结构。结合第1模态的空间分布(图 6c)和时间系数演变(图 6g)可以看出,近百年太阳活动并未造成我国年平均表气温出现明显的年代际增暖或变冷趋势。图 6d和图 6h分别给出CTL与GDVOL试验的地表气温差值EOF分解的第1模态的空间分布和时间系数,第1主分量的方差贡献为51.2%,1900~1920年和1960年至今火山活动为活跃期,对应我国除西南地区以外的绝大部分地区为负差值区,1920~1950年火山活动为沉寂期,气温差值分布则相反,表明火山活跃(沉寂)造成我国大陆东部及西北地区气温降低(升高),西南地区气温升高(降低)。

| 图 6 CTL试验与各敏感性试验年平均气温差值EOF分解第一模态的空间分布(左列)及对应的时间系数(右列,短虚线为11年滑动平均):(a、e)CTL-GDGG;(b、f)CTL-GDSST;(c、g)CTL-GDSC;(d、h)CTL-GDVOL Fig. 6 Spatial distributions of the first EOF mode for annual surface temperature differences between CTL and sensitivity tests and the corresponding time coefficients(short dashed lines: 11-year moving average).(a,e)CTL-GDGG,(b,f)CTL-GDSST,(c,g)CTL-GDSC,(d,h)CTL-GDVOL |

近百年来我国年平均地表气温变化的特征主要经历了两次年代际振荡并逐渐增温。第一次振荡的冷期为1910年代,随后变暖,1940年代达暖峰期。第二次振荡冷期发生于1950~1960年代,随后变暖,暖峰期发生在1990年代。利用全球大气环流模式,通过本文设计的几个数值试验,得到以下结果:

(1)20世纪20年代以前及60年代以后火山的活跃是导致1910年代和1960~1980年代出现冷期的原因之一;

(2)全球海表面温度的升高是导致中国地表气温升高的最主要可能因素,其次温室气体浓度的增加同样也是中国地表气温升高的主要影响因子;

(3)气温、太阳常数和全球海表面温度均发生了准60年周期的年代际振荡,气温振荡的位相落后于太阳常数和全球海表面温度的振荡位相,近百年太阳常数和全球海表面温度的二次振荡是造成中国年平均地表气温发生二次振荡的可能原因。

对于气候系统而言,很多情况下自然和人类的辐射是通过影响下垫面状况,进而对气温产生影响。太阳及火山活动、温室气体浓度的变化均属于外强迫,海温则是气候系统内部变量。本文采用的大气模式中实况海温已包含温室气体浓度、太阳常数和火山活动的影响,也包含了部分陆面气温的信息。因此,采用海—陆—气耦合模式来研究自然和人类活动、海温以及陆面地表气温之间的相互关联将在未来工作中进一步研究。

| [1] | 陈起英, 俞永强, 郭裕福, 等. 1996. 温室效应引起的东亚区域气候变化 [J]. 气候与环境研究, 1 (2): 113-123. Chen Qiying, Yu Yongqiang, Guo Yufu, et al. 1996. Climatic change in East Asia induced by greenhouse effect [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 1 (2): 113-123. |

| [2] | Chen L X, Shao Y N, Dong M, et al. 1991. Preliminary analysis of climatic variation during the last 39 years in China [J]. Advances in Atmospheric Sciences, 8 (3): 279-288. |

| [3] | Collins W D, Rasch P J, Boville B A, et al. 2006. The formulation and atmospheric simulation of the community atmosphere model version 3 (CAM3) [J]. J. Climate, 19 (11): 2144-2161. |

| [4] | 丁一汇, 戴晓苏. 1994. 中国近百年来的温度变化 [J]. 气象, 20 (12): 19-26. Ding Yihui, Dai Xiaosu. 1994. Temperature variation in China during the last 100 years [J]. Meteorological Monthly (in Chinese), 20 (12): 19-26. |

| [5] | 江志红, 丁裕国, 金莲姬. 1997. 中国近百年气温场变化成因的统计诊断分析 [J]. 应用气象学报, 8 (2): 175-185. Jiang Zhihong, Ding Yuguo, Jin Lianji. 1997. Statistical-diagnostic analysis of cause for the change of China's temperature field during the last 100 years [J]. Journal of Applied Meteorological Science (in Chinese), 8 (2): 175-185. |

| [6] | 李崇银, 朱锦红, 孙照渤. 2002. 年代际气候变化研究 [J]. 气候与环境研究, 7 (2): 209-219. Li Chongyin, Zhu Jinhong, Sun Zhaobo. 2002. The study interdecadel climate variation [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 7 (2): 209-219. |

| [7] | Li J, Yu R C, Zhou T J, et al. 2005. Why is there an early spring cooling shift downstream of the Tibetan Plateau [J]. J. Climate, 18 (22): 4660-4668. |

| [8] | Ma X Y, Guo Y F, Shi G Y, et al. 2004. Numerical simulation of global temperature change during the 20th century with the IAP/LASG GOALS model [J]. Advances in Atmospheric Sciences, 21 (2): 227-235. |

| [9] | 石英, 高学杰. 2008. 温室效应对我国东部地区气候影响的高分辨率数值试验 [J]. 大气科学, 32 (5): 1006-1018. Shi Ying, Gao Xuejie. 2008. Influence of greenhouse effect on eastern China climate simulated by a high resolution regional climate model [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 32 (5): 1006-1018. |

| [10] | Rayner N A, Parker D E, Horton E B, et al. 2003. Global analyses of sea surface temperature, sea ice, and night marine air temperature since the late nineteenth century [J]. J. Geophys. Res., 108 (D14), doi: 10.1029/ 2002JD002670. |

| [11] | Yu R C, Zhou T J. 2004. Impacts of winter-NAO on March cooling trends over subtropical Eurasia continent in the recent half century [J]. Geophys. Res. Lett., 31 (12), doi: 10.1029/2004GL019814. |

| [12] | Yu R C, Zhou T J. 2007. Seasonality and three-dimensional structure of interdecadal change in the East Asian monsoon [J]. J. Climate, 20 (21): 5344-5355. |

| [13] | 宇如聪, 周天军, 李建, 等. 2008. 中国东部气候年代际变化三维特征的研究进展 [J]. 大气科学, 32 (4): 893-905. Yu Rucong, Zhou Tianjun, Li Jian, et al. 2008. Progress in the studies of three-dimensional structure of interdecadal climate change over eastern China [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 32 (4): 893-905. |

| [14] | 翟盘茂, 潘晓华. 2003. 中国北方近50年温度和降水极端事件变化 [J]. 地理学报, 58 (增刊): 1-10. Zhai Panmao, Pan Xiaohua. 2003. Change in extreme temperature and precipitation over northern China during the second half of the 20th century [J]. Acta Geographica Sinica (in Chinese), 58 (S1): 1-10. |

2015, Vol. 20

2015, Vol. 20