2. 南京信息工程大学大气科学学院, 南京 210044;

3. 山西省气象科学研究所, 太原 030002

2. College of Atmospheric Sciences, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044;

3. Shanxi Province Meteorological Science Research Institute, Taiyuan 030002

2 009年冬季(2009年12月~2010年2月)华北北部、东北大部及内蒙古东部平均气温普遍偏低2~4 °C,极端最低气温为-40~-25 °C,内蒙古局部地区在-45 °C以下,东北平均气温出现了1951年以来历史同期最低值。同时,我国江南、华南和西南等地没有受到强寒潮的影响,平均气温普遍偏高,尤其是西南地区气温高于气候平均值1~4 °C。这种气温异常分布导致中国东北地区出现了异常低温,而南方出现了异常高温干旱的天气,特别是西南地区爆发了最近50年来罕见的旱灾,农作物受灾面积为900×104 hm2,直接经济损失达到了116×108元人民币。

海表温度(SST)异常对中国气候变化的影响一直受到学者的关注。许多研究表明东亚冬季风的年际变化与ENSO现象存在密切的联系。一般情况下El Niño年都伴随着弱的东亚冬季风,中国广大地区冬季温度比气候平均值偏高,而La Niña年一般都伴随着强的冬季风,中国大部分地区冬季温度比气候平均值偏低(李崇银, 1989a,1989b;陈文,2002;张庆云等,2008)。太平洋十年涛动(PDO)对东亚大气环流及中国气候年代际变化的影响极为深刻。对应于PDO正位相期间,冬季阿留申低压增强,蒙古高压也增强(但东西伯利亚高压减弱),中国东北、华北和西北地区气温异常显著偏高,而西南和华南地区气温偏低(朱益民和杨修群,2003)。最近研究发现ENSO对东亚冬季风的影响受PDO调制,当PDO处于正位相时ENSO对东 亚冬季风的影响并不显著,当PDO处于负位相时,ENSO对东亚冬季风的影响加强(Wang et al., 2008)。冬季大西洋海温异常也是影响同期中国地区气候变化的重要因子之一。北大西洋中部地区 海温异常偏高,冬季中国东部地区气温将偏高,反之则偏低;近20年中国冬季东部气温的偏高与 北大西洋中部海温的年代际增温相一致(曲金华,2006)。事实上人们很早就认识到北大西洋副热带SST变率是北美月、季时间尺度气候变化的一个非常重要的预报因子(Radcliffe and Murray, 1970;Wallace and Jiang, 1987;Namias et al., 1988)。已有的这些研究主要立足于单一海盆SST对中国或某一区域气候异常的影响,实际上全球各海盆SST异常变化同时在起作用,常规统计方法(如相关分析)得到的某一海盆海表温度异常(SSTA)的影响也许并不能真正代表该海盆的作用,而是包含了其它海盆的影响,比如上述研究大西洋年际SST异常对中国气候变化的影响结果很可能是El Niño事件影响的体现。

Liu et al.(2008)将平衡反馈方法(Equilibrium Feedback Assessment,EFA)(Frankignoul,1987)对大气的一元反馈拓展到多元反馈,提出了广义平衡反馈方法(Generalized Equilibrium Feedback Assessment,GEFA)(Liu et al., 2008;Liu and Wen, 2008),这样既可以避免EFA反馈中不同海盆之间的相互影响,也能够分离不同海盆SSTA对气候异常的各自反馈贡献。但是,随着研究的深入,GEFA对样本误差的敏感性问题被提出来。在样本有限的情况下,样本误差会随着强迫场空间分辨率的提高而增大。也就是说,只有在强迫场空间分辨率比较低的情况下,GEFA 估算的反馈系数才有效,当强迫海洋的大气空间尺度增大时,使得不同海盆SST之间的联系更加密切,结果导致样本误差增大。为减小样本误差,用经验正交函数展开(EOF)截断方法来优化GEFA的估算效果。最近,Zhong and Liu(2008)利用GEFA分析了不同海域SSTA模态对美国降水的影响,给出了全球海温影响美国水文气候的综合估计。目前使用GEFA诊断分析中国气候异常的研究尚未系统开展。本文利用GEFA分析2009/2010年冬季中国温度异常期间,热带太平洋、热带大西洋海气相互作用各自对中国气温异常型态的影响,并通过一系列数值敏感性试验对两大海盆海气相互作用的机制进行研究。文章第二部分对资料、GEFA方法、模式以及试验设计进行了简要介绍;第三部分分析了2009/2010年冬季的观测事实;第四部分为模式性能检验及敏感性试验结果;若干结论和讨论在第五部分给出。

2 资料和方法 2.1 资料本文使用的资料有中国160个台站冬季逐月平均气温;NCEP/NCAR再分析资料,包括海平面气压(SLP)、位势高度场、风场等,垂直方向上17个层次;在提取5个海盆前3个EOF模态时使用了HadISST OI海温月平均数据。所用数据时间序列均为1958/1959~2009/2010年,共计52年。

2.2 方法 2.2.1 GEFA方法简介

GEFA方法的详细介绍请参阅文献(Liu and Wen, 2008;Liu et al., 2008),下面做简要说明。

设某地区在气候时间尺度上大气异常变化为Xt,

其中,I是该地区的小区域数或EOF展开的典型场数目。根据广义准平衡反馈(GEFA)原理,可用两部分线性表示,一部分来自下垫面异常Yt的反馈作用(包括不同海盆的共同作用结果),另一部分是大气内变化Nt。即:

其中,

其中,bij为区域i大气对第j个下垫面异常的响应系数,反映了某地下垫面异常对所研究地区第i个区域大气的独自贡献。

考虑到气候时间尺度上大气内变化可以看作白噪音,后期大气无法影响前期下垫面异常,即

由方程(2),可得反馈系数阵:

其中,Cxy(t)是x(t)与y(t-t)的协方差阵,Cyy(t)为y(t)与y(t-t)的自协方差阵,t 为大气对下垫面的响应时间,文中取t =1。 2.2.2 ECHAM5模式与试验设计

本文使用的模式是德国MPI(Max Planck Institute for Meteorology)第五代全球大气环流模式ECHAM5,该模式采用三角形波普截断,有T42、T63、T85、T106等多种不同的水平分辨率、本文采用T63,近似1.875°(纬度)×1.875°(经度)。垂直方向为σ混合坐标,从上到下有19、29、31层等多种不同的垂直分辨率可供选择,本文数值试验使用19层的分辨率。模式各种物理参数化方案详细内容见文献(Roeckner et al., 2003)。

为了研究2009/2010年冬季中国气温异常对不同海盆SSTA模态的响应,执行了4组试验:

(1)CTL:即用气候平均态的海温去强迫初始场;

(2)EXP1:在气候平均态的海温中加入热带中东太平洋EOF第一模态;

(3)EXP2:在气候平均态的海温中加入热带大西洋EOF第三模态;

(4)EXP3:在气候平均态的海温中加入上述两种异常模态。

以上试验可归纳为表 1,然后把3组敏感性试验的结果分别减去未经扰动的背景试验(Control run)结果,来解释3种SSTA的强迫效应。上述3个敏感性试验设计方案主要依据GEFA的诊断结果。

|

|

表 1 试验设计方案 Table 1 Experimental design |

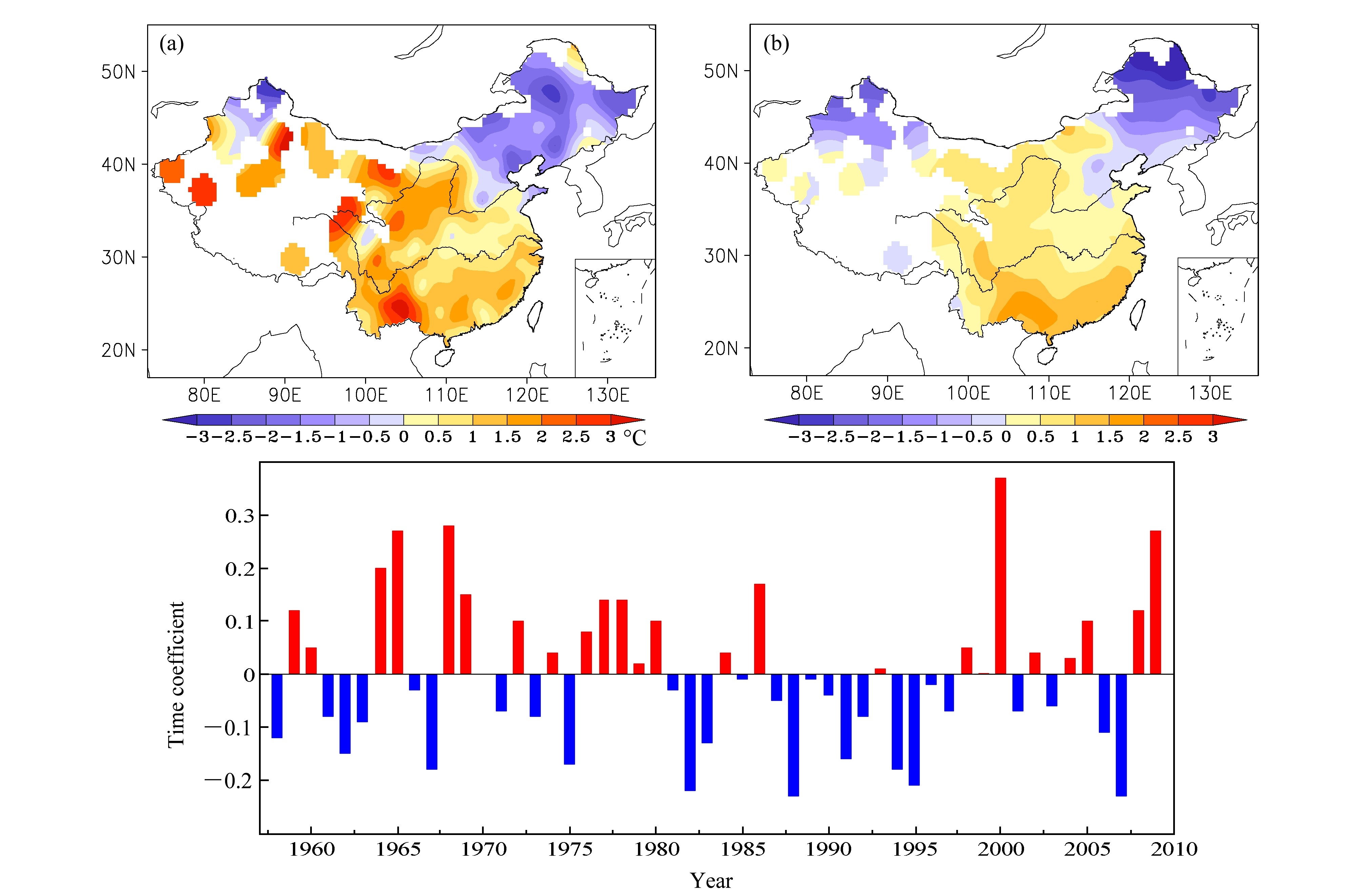

康丽华等(2009)研究表明,我国冬季气温的主要模态表现为全国一致增暖型模态和南北反向型,两个模态可以解释68%的贡献率,在年代际变化上,第一模态占绝对主导作用,但是在年际变化上第一模态解释方差大大减弱,而南北反向型相对加强。从2009/2010年冬季中国地区气温距平场来看(见图 1a),40°N以北大部分地区偏冷,以南则偏暖。负距平最显著的地区是东北、新疆北部等地区,距平中心最小值为-2.5 °C。西南地区云贵高原一带为最显著的正距平,中心最大值为3 °C,总体呈现南北反相的态势。

|

图 1(a)2009/2010年冬季(12~2月)气温距平场(相对于1970/1971~2000/2001年冬季气候平均值);(b)1958/1959~2009/2010年冬季气温距平EOF第二模态及其(c)EOF时间系数 Fig. 1(a)2009/2010 winter(December,January, and Feberary,DJF)temperature anomaly field(relative to the 1970/1971–2000/2001 DJF mean temperature);(b)the second EOF mode and (c)the time coefficient of 1958/1959–2009/2010 DJF temperature anomaly |

为了考察上述空间结构的代表性,利用160个台站1958/1959~2009/2010年冬季逐月平均气温距平场做EOF分解,第一模态(方差贡献为54%)主要反映全国一致变化型异常(图略)。第二模 态方差贡献为15%(图 1b),主要反映了中国东北、华北局部、新疆北部与长江以南、西南地区呈现反位相的分布。从图 1a和1b来看,二者非常相近,并且相关系数可达0.76,第二模态2009/2010年的时间系数也较高。说明2009/2010年冬季中国温度异常属于EOF第二模态类型。为了表述方便,我们将第二模态标记为LN型。

3.2 2009/2010年冬季中国地区气温异常对海表温度的响应 3.2.1 2009/2010年冬季海温异常空间结构由图 2a可以看出,2009/2010年冬季在热带太平洋中东部海盆最明显的特征是暖异常,呈现El Niño异常模态。在180°W~150°W之间达到最大值,中心强度为2 °C左右。热带大西洋有一个弱的“三极型”分布,在赤道附近的南美洲沿岸到非洲的几内亚湾存在一个低值中心,两个高值中心分别位于10°N和30°W,中心值可达1.2 °C。印度洋为一致增暖型,中心位于热带印度洋西部,最大值为0.9 °C。对于中高纬度而言,北太平洋为西暖东冷型,北大西洋为南北反位相型分布,正值中心位于冰岛以南附近海盆,最大值为0.6 °C。

|

图 2(a)2009/2010年冬季海温距平(单位:°C)(相对于1958/1959~2009/2010年冬季气候平均);(b)1958/1959~2009/2010年冬季气温距平EOF第二模态时间系数与同期海温距平场的相关系数分布(阴影部分表示相关系数通过了90%信度检验) Fig. 2(a)2009/2010 DJF sea surface temperature anomalies(SSTA)(relative to the 1958/1959–2009/2010 DJF mean);(b)the same period correlation coefficients between the second EOF mode time coefficients of 1958/1959–2009/2010 DJF temperature anomaly and the SSTA field(the shadings are above 90% confidence level) |

图 2b为1958/1959~2009/2010年中国地区冬季气温距平EOF第二模态的时间序列与同期冬季SSTA的相关系数分布,可以看到160°E以东的热带太平洋、北印度洋和热带大西洋北部地区的SST都与第二模态时间序列存在显著正相关关系,负相关则主要表现在北太平洋中北部和北大西洋中部。可见,这些海盆的海温异常都对2009/2010年中国冬季气温异常型有一定的影响。但是相关分析无法分离不同海盆对气温异常型的各自贡献,且由于各海盆可能存在遥相关联系,与气温的关系可能不独立。因此我们分析观测事实的时候引入GEFA方法来分离不同海盆SSTA对2009/2010年中国冬季气温异常型的影响,评估各个海盆对2009/2010年中国冬季气温异常型的贡献。

3.2.2 不同海盆海温异常模态的提取

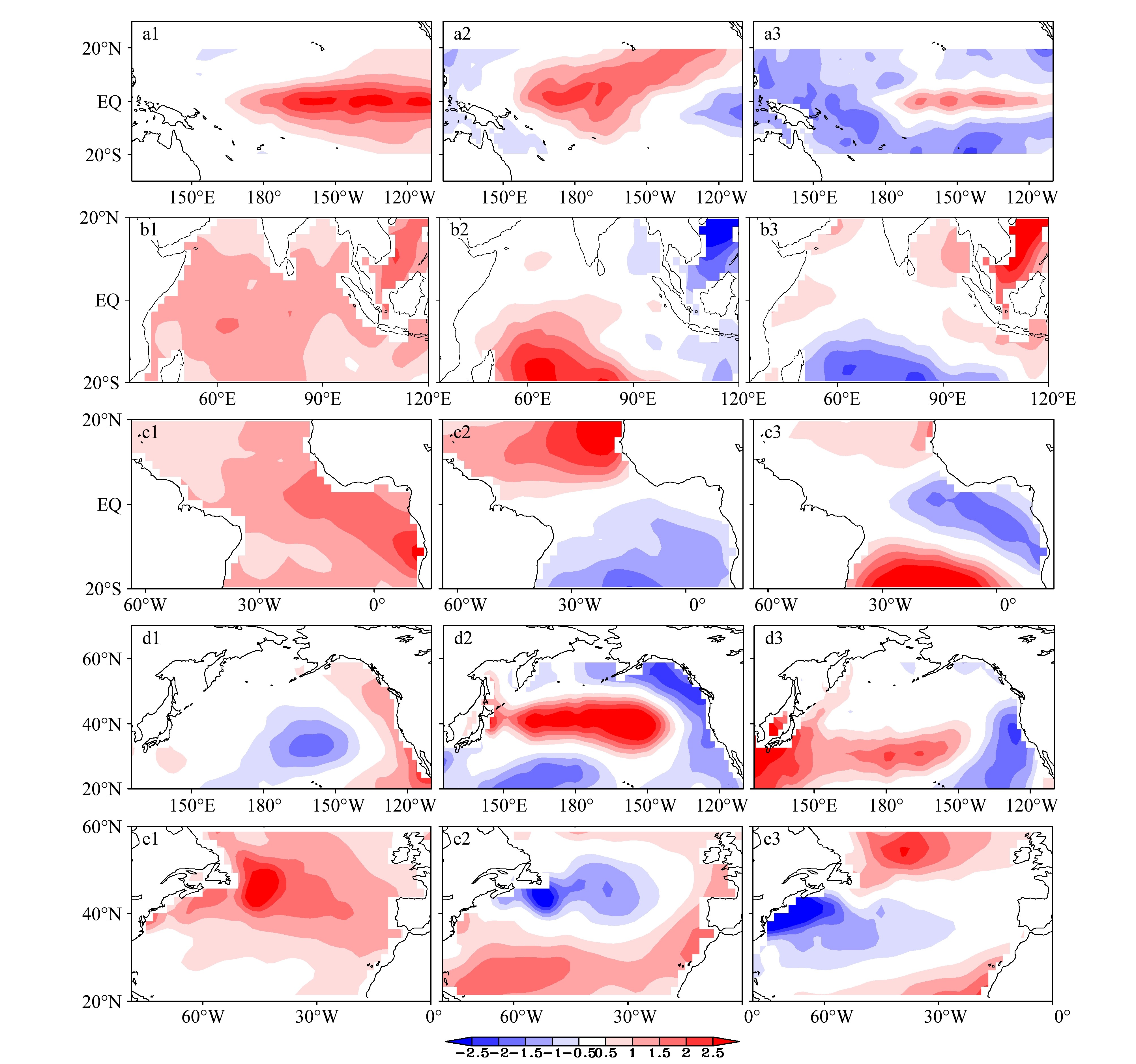

为了计算2009/2010年冬季温度异常型的GEFA响应系数,我们首先把热带和中纬度大洋划分成5个非重叠的子海盆,分别为:热带太平洋(TP)(20°S~20°N,120°E~60°W)、热带印度洋(TI)(20°S~20°N,35°E~120°E)、热带大西洋(TA)(20°S~20°N,65°W~15°E)、北太平洋(NP)(20°N~60°N,120°E~100°W)、北大西洋(NA)(20°N~60°N,80°W~0°)。鉴于海温异常的一些主要物理模态可以通过EOF模来定义,取5个海 盆冬季同期海温异常进行EOF分解,以得到各海 盆的海温模态为强迫场。图 3给出了这5个海盆EOF的前3个空间模态分布及其对应的方差贡献和累积贡献率。由表 2可以看出各海域前3个模态的累计方差都超过了50%。

|

图 3 五大海盆海温距平EOF第一(左列)、第二(中列)、第三(右列)模态:(a1、a2、a3)热带太平洋;(b1、b2、b3)热带印度洋;(c1、c2、c3)热带大西洋;(d1、d2、d3)北太平洋;(e1、e2、e3)北大西洋 Fig. 3 The first(left column),second(middle column), and third(right column)SSTA EOF modes:(a1,a2,a3)Tropical Pacific Ocean;(b1,b2,b3)tropical Indian Ocean;(c1,c2,c3)tropical Atlantic;(d1,d2,d3)North Pacific;(e1,e2,e3)North Atlantic |

|

|

表 2 各海盆SSTA前三个EOF模态的方差贡献率及累积贡献率 Table 2 The variance contribution rate and cumulative contribution rate of the first three SSTA EOF modes |

用中国160站冬季温度距平EOF第二模态的时间系数作为大气响应场,前面5个海盆SSTA前3个EOF模态组合代表大气的主要强迫场,利用GEFA公式(7),计算得到LN型异常对五大海盆SSTA的响应估计值。通过考察响应系数估计值的稳定性,发现当样本长度超过96个月时,响应系数b值趋于稳定。鉴于响应系数稳定性的分析非本文重点,具体操作过程不再详述。

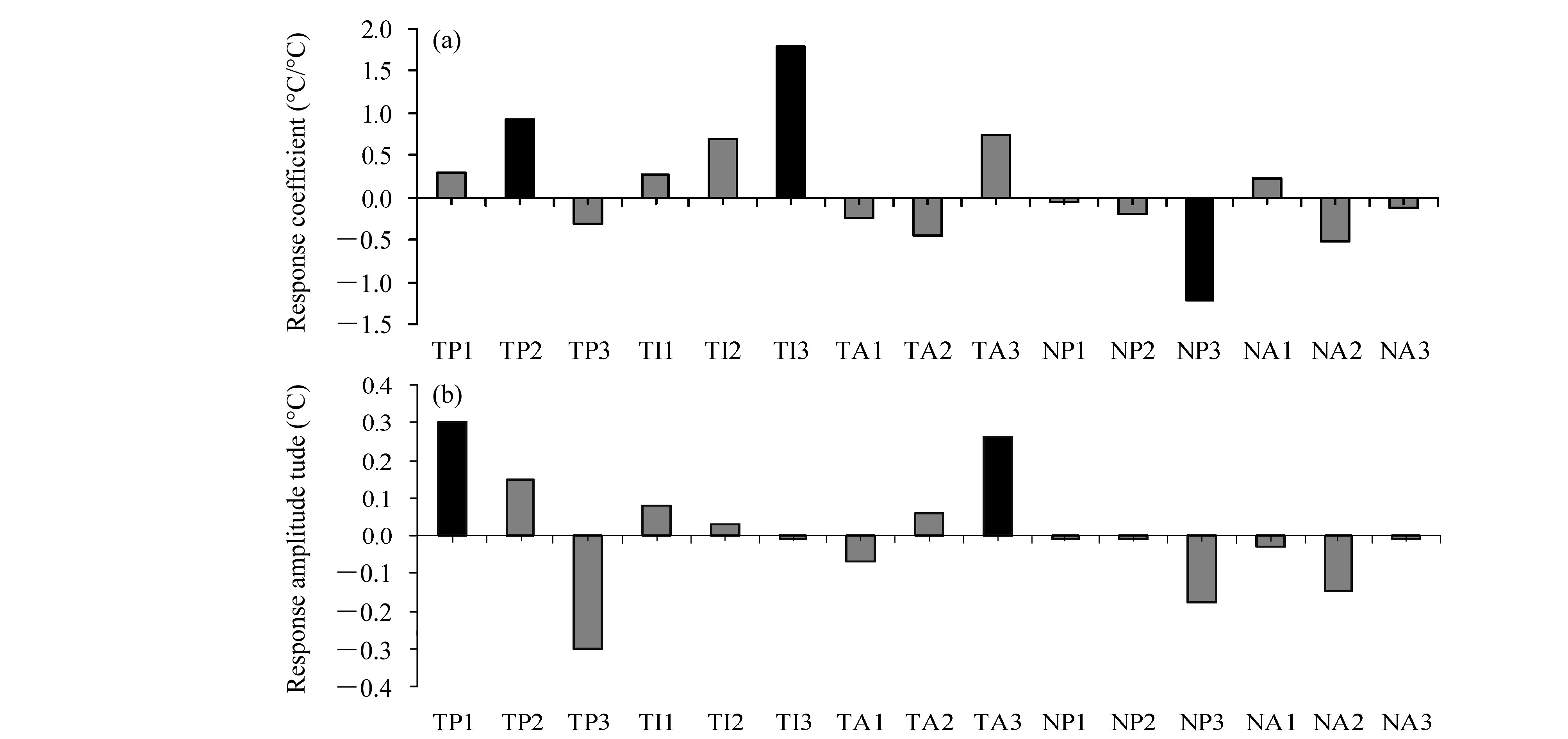

选取1959/1960~2008/2009年冬季150个月作为样本容量,计算得到冬季气温LN型对热带和北半球大洋海温模态的响应系数b,并通过Monte Carlo方法来检验大气响应的显著性。图 4a可以看出我国冬季气温LN型对热带太平洋第二空间模态(TP2)、热带印度洋第三空间模态(TI3)和北太平洋第三空间模态(NP3)的响应显著,对应的响应系数值分别为0.92、1.8、-1.21 °C/°C。表明出现TP2海温强迫型的SST变化1 °C时,LN型的响应为0.92 °C,其它以此类推。

|

图 4(a)五大海盆EOF前三个模态对应的LN型GEFA响应系数b和(b)对应的2009/2010年冬季气温LN型的响应振幅(黑色代表通过95%的信度检验) Fig. 4(a)Response coefficient b of the first three EOF modes corresponding to LN-type GEFA(the blacks are above 90% confidence level) and (b)the response amplitude of 2009/2010 DJF temperature LN-type of the five sea basins |

利用前述LN型对应的响应系数估计值b和2009/2010冬季海温距平场,求得对应2009/2010年冬季SST不同EOF模态下,同期中国气温的响应振幅(图 4b)。可以看出热带中东太平洋El Niño模态(TP1)和热带大西洋“三极型”模态(TA3)的强迫贡献最为显著,相应冬季气温型响应振幅为0.3 °C和0.25 °C。可见海温模态强迫贡献的大小不仅取决于响应系数,还与强迫场SSTA的强度有关,如TP1的响应系数不很大,但由于2009/2010年TP1对应的海温异常十分显著(El Niño年),导致了TP1对2009/2010年冬季气温LN型的响应振幅值最高。

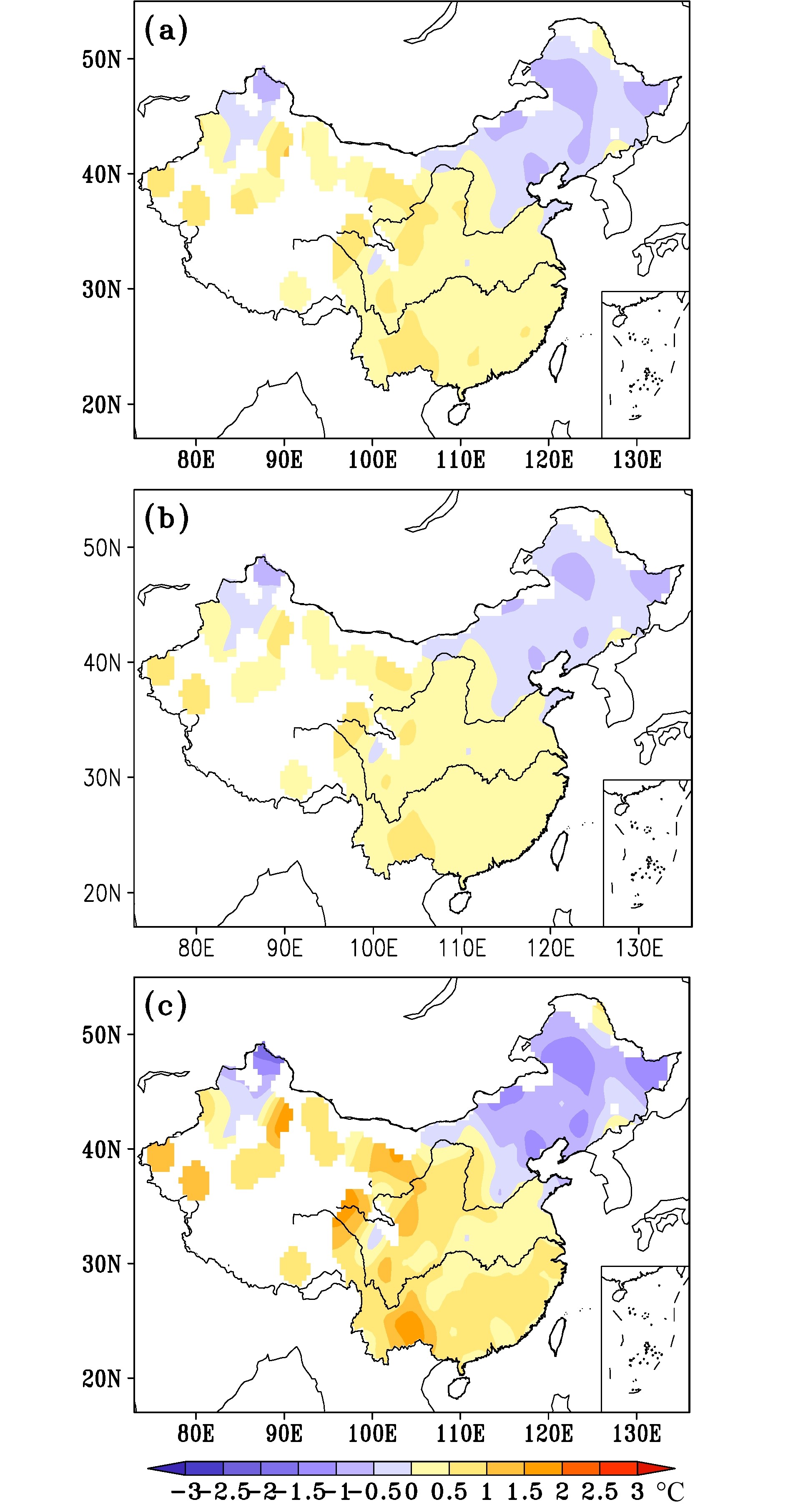

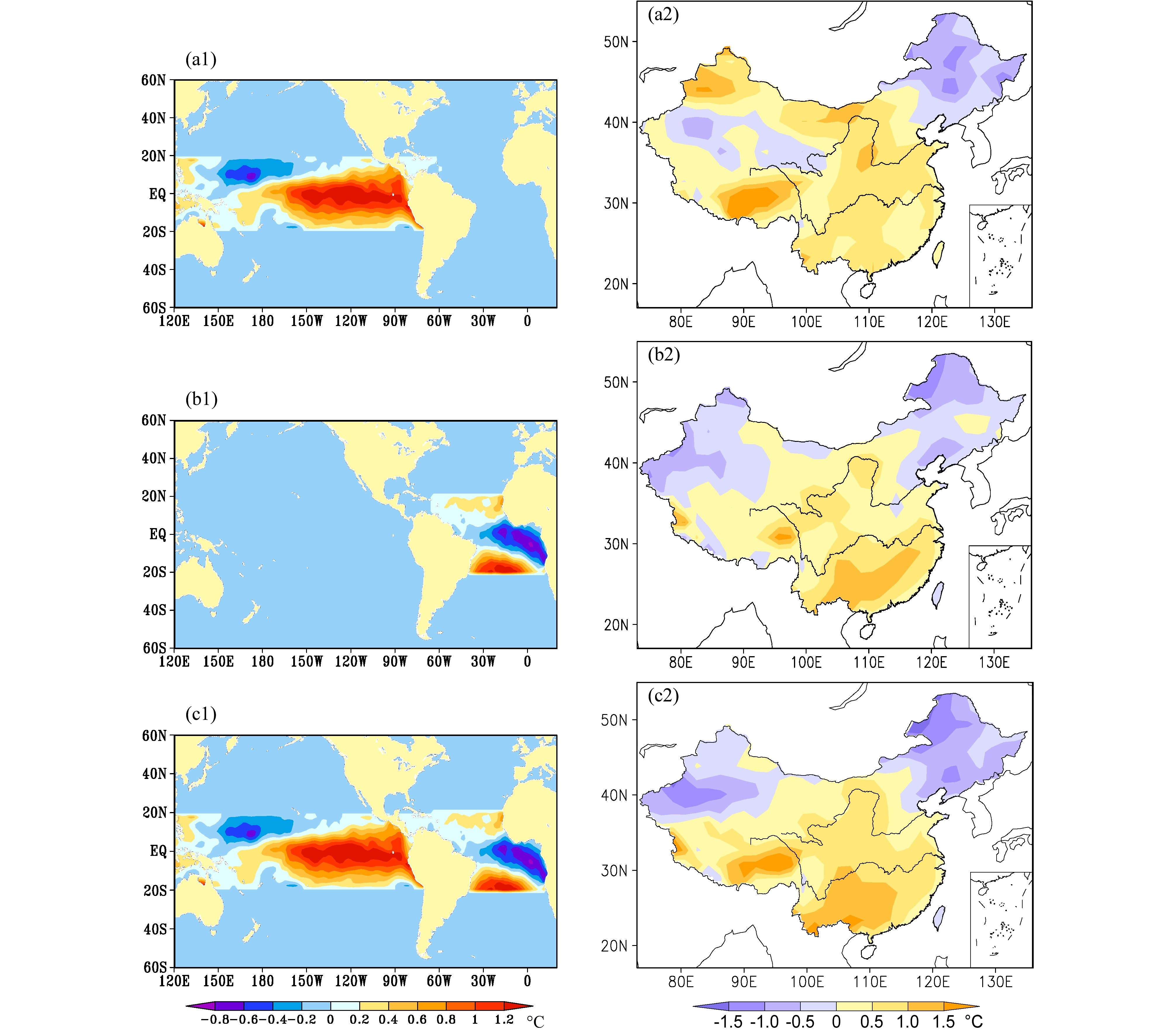

基于上文给出的b值及响应振幅,考虑到2009/2010年冬季气温主要呈现EOF2的模态结 构,图 5给出了该年冬季气温距平场对主要海温强迫场TP1、TA3及其两者共同作用下的响应场。由图 5a可见:赤道中东太平洋El Niño模使西南地区增温在0.3 °C以上,东北大部分地区降温在0.7 °C以上;热带大西洋“三极型”模则使西南地区增温在0.2 °C以上、东北绝大部分地区降温在0.5 °C以上(见图 5b)。TP1、TA3两个模态共同作用下的响应场(见图 5c),显示西南地区的增温响应中心达1.5 °C左右,东北地区的降温响应中心在1.5 °C以上。与观测距平场图 1a对比,发现其强迫响应贡献大部分地区达到了47%左右。

|

图 5(a)El Niño模态TP1、(b)“三极型”模态TA3以及(c)TP1+TA3对应LN型的GEFA响应场 Fig. 5 The GEFA LN-type response field of(a)El Niño mode TP1,(b)"three-polar" mode TA3, and (c)TP1+TA3 |

上述分析表明2009/2010年中国冬季气温主要受热带中东太平洋El Niño模态、热带大西洋“三极型”模态的共同强迫作用而致。为了验证结论是否成立,我们设计了3组敏感性试验,下面为试验结果分析。

4 ECHAM5模式试验结果 4.1 海温异常对中国地区温度异常的强迫效应许多研究表明我国冬季温度与太平洋中东部海盆存在正的相关关系,但是这种相关并不强,很多地区通不过检验(陈佩燕和倪允琪,2001)。事实上相关分析并不能把各海盆的单独强迫分离出来,并且也不可能考虑到海温异常强度的影响程度。通过数值试验来分离不同海盆各自影响不失为一种较为理想的方法。图 6a为El Niño模态强迫下的敏感性试验(EXP1),由图可以看出全国大部分地区为正的异常,强的增温中心位于河套平原、新疆北部和西南等地,增温幅度达到了0.53 °C左右。在东北等地则出现了负的异常,平均降温幅度在0.6 °C左右,局部地区降温可达0.9 °C以上。这与许多学者研究结果是一致的,El Niño(La Niña)发生的当年冬季,东亚季风明显偏弱(强),中国东部地区气温比常年偏暖,而东北及附近地区冷空气活动频繁,导致异常低温。

|

图 6 不同的海温异常强迫(左列)与中国气温异常响应(右列):(a1、a2)EXP1;(b1、b2)EXP2;(c1、c2)EXP3 Fig. 6 The SST anomalies forcing field(left column) and corresponding temperature in China(right column)forced by(a1,a2)EXP1,(b1,b2)EXP2, and (c1,c2)EXP3 |

图 6b为热带大西洋“三极型”模态的强迫试验(EXP2)。新疆大部、东北、华北局部大幅降温,平均降温幅度在0.45 °C以上,长江以南、西北局部、西南大部为增暖区,增温幅度为0.6 °C左右,在云贵高原一带最大增温幅度可达到1 °C。可以看出热带大西洋“三极型”海温对我国40°N以南有强烈增暖效应,以北则相反。目前国内对热带大西洋研究甚少,这种影响机制尚不明了。EXP3的强迫(见图 6c)对中国地区温度异常变化的贡献部分地区可达58.2%,尤其是对西南地区增暖效果更为显著,可以达到1.2 °C左右。东北地区最大降温幅度达1.5 °C。这与2009/2010年中国气温异常的统计结果是一致的。高出了GEFA估计的增温幅度,可喜的是,类似于2009/2010年冬季LN型异常分布形势可以较好地展现出来,为进一步分析环流异常奠定了基础。

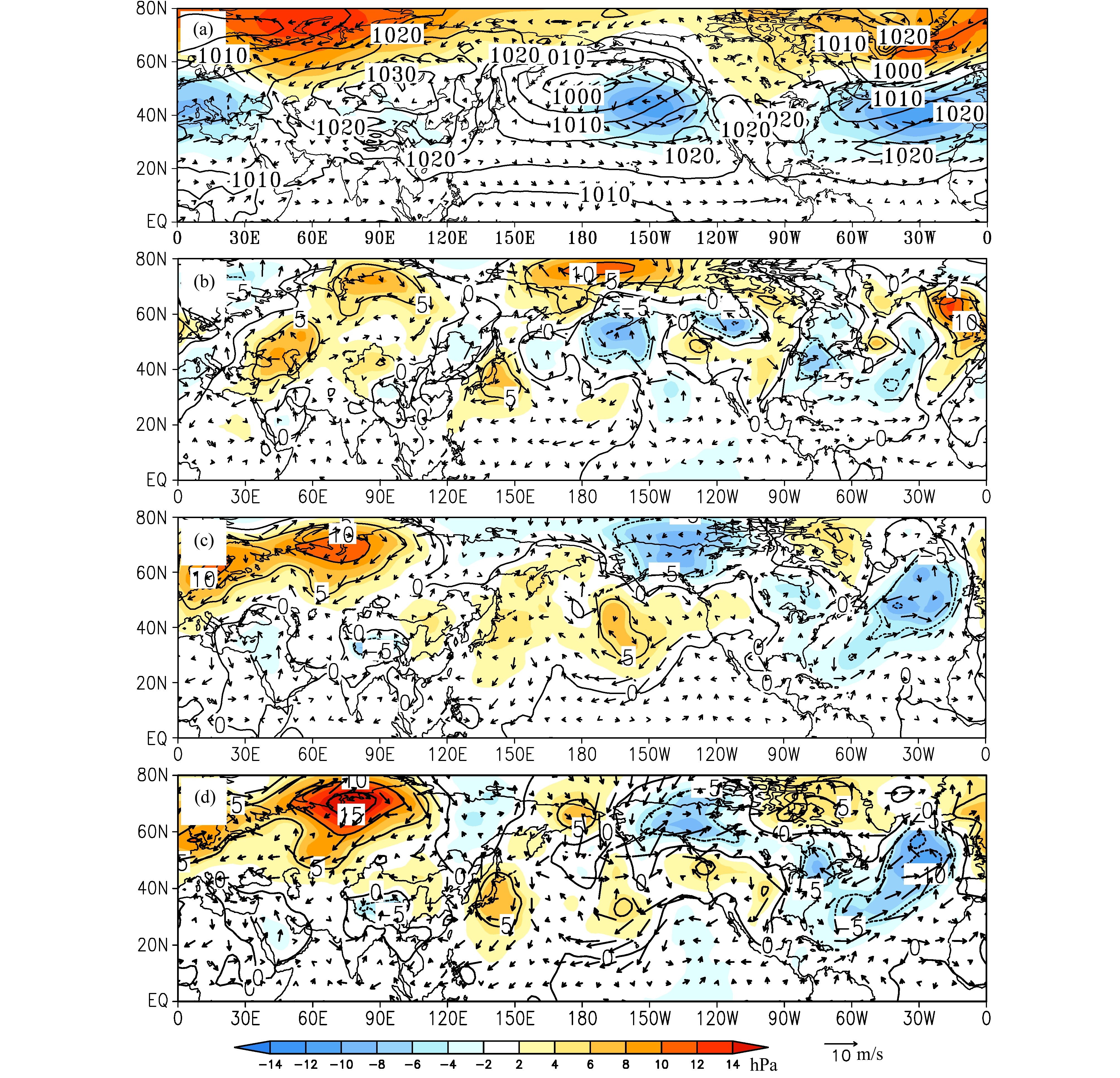

4.2 500 hPa高度场的异常响应图 7a(填色)为2009/2010北半球500 hPa冬季位势高度距平场。总体来看,60°N以北为一致正异常响应,30°N~60°N 为负异常,30°N以南则为正异常响应。西伯利亚到贝加尔湖一带和阿留申地区分别存在负距平中心,表明东亚大槽偏西,西风环流加强,冷空气偏东偏北。同时,低纬地区东亚、西太平洋为正响应异常,中国西南地区位势高度也较常年偏高,这使得经向风减弱,冷空气也较常年偏弱。

|

图 7(a)冬季500 hPa气候平均高度场(等值线,单位:gpm)与2009/2010年冬季异常场(填色,单位:gpm);(b)EXP1、(c)EXP2、(d)EXP3冬季500 hPa高度异常响应场(等值线和填色,单位:gpm) Fig. 7(a)The winter averaged 500-hPa height(contour,units: gpm) and the anomalies(colour,units: gpm)in the winter of 2009/2010; corresponding 500-hPa height anomalies(contour and colour,units: gpm)of(b)EXP1,(c)EXP2, and (d)EXP3 in winter |

由图 7b可以看出,在EXP1的强迫下,其主要特征表现为太平洋—北美的遥相关分布(PNA型)和中高纬度长波系统整体向西移动。赤道热源对大气的强迫作用最容易在冬半年西风带盛行时沿大圆路径向下游传播(Namias,1952;Klein,1952)。在PNA正位相加强的冬季欧亚大陆经向环流减弱,纬向环流加强(施能,1996),这种环流形势使得影响中国的冷空气减弱而东北及附近地区西风环流加强,直接造成中国南部增暖而东北地区偏冷。在EXP2的强迫下(见图 7c),西伯利亚以西为正的响应异常,中亚一带到贝加尔湖为负响应异常,青藏高原北部脊线进一步削弱,新疆地区西风加强。中国东部到日本为弱的正响应异常,在这种情况下,东亚大槽减弱向东部移动、中国东部地区整体上来说受冷空气影响较小。在EXP3强迫下(见图 7d),上游区依然处于正响应异常,从西伯利亚到日本东部的为大范围负异常,东亚大槽西移,青藏高原北部脊线削弱,亚太地区中高纬度西风异常加强,可能给我国东北地区、新疆北部带来低温暴雪等气象灾害。

上述分析表明,热带中东太平洋厄尔尼诺型海温异常使得大气环流出现异常,引起贝加尔湖以东负响应异常,东亚大槽西移,西风环流加强,西伯利亚冷空气主要影响我国东北地区。同时经向风减弱,极地冷空气被迫盘踞在高纬,无法南下影响我国西南地区。热带大西洋“三极型”海温异常使青藏高原北部脊削弱,中国东部处于正异常响应,从而进一步加强了中国西南地区增暖异常和新疆地区低温。

4.3 海平面气压和850 hPa风场的异常2 009/2010年北半球冬季海平面气压距平场最主要的特征是:北半球高纬度60°N基本为正距平区域,中纬度30°N~60°N则主要为负距平区域(见图 8a)。西伯利亚高压位置较常年偏北,其脊沿着乌拉尔山脉向南伸展;北太平洋北部有海平面低 值区,对应阿留申低压加深,位置比常年偏东偏南,我国东北地区为偏北风异常。东亚沿海和北大西洋中部有海平面气压低值区。总体呈现出类似北极涛动(Arctic Oscillation,AO)负位相模态。北极涛动(AO)对北半球特别是欧亚大陆气候具有重要影响,在其正位相阶段中高纬度欧亚大陆近地面平均气温一般也显著偏暖,反之,则偏冷(任国玉等,2005)。

|

图 8(a)冬季海平面气压气候平均场(等值线,单位:hPa)、2009/2010年冬季海平面气压异常场(填色,单位:hPa)和850 hPa风场异常场(矢量,单位:m/s);(b)EXP1、(c)EXP2、(d)EXP3冬季海平面气压异常场(等值线和填色,单位:hPa)和850 hPa风场异常场(矢量) Fig. 8(a)The winter averaged sea level pressure(SLP,contour,units: hPa) and the SLP anomalies(colour,units: hPa) and 850-hPa wind anomalies(vector,units: m/s)in the winter of 2009/2010; SLP anomalies(contour and colour,units: hPa) and 850-hPa wind anomalies(vector)of(b)EXP1,(c)EXP2, and (d)EXP3 in winter |

在El Niño成熟阶段,热带中东太平洋海温正异常区,对流加强,同时Hadley环流加强。但是 在西太平洋,由于Walker环流的减弱,对流活动 受到了抑制(Gill, 1982,1983)。根据Gill的理 论,对流减弱,在西太平洋热带、副热带地区形 成反气旋式环流异常(图 8b),我国南方(西南地区)为偏南风异常,从而使中国南部地区出现了暖冬现象。有趣的是,在图 8c、8d中(EXP1、EXP2试验对应的海平面气压异常场),西太平洋热带 副热带地区都出现了反气旋式环流异常。在西西 伯利亚地区也存在共同的现象,即皆为正异常 响应。由此可以看出,3种强迫情形都使得欧亚 大陆中高纬度平均纬向环流加强,西北太平洋地 区出现了反气旋式环流异常。后者可能抑制了冷空气向南方移动,难以影响到我国东部和西南地区。

5 结论本文考察了一个全球大气环流模式对热带太平洋和热带大西洋海温异常的响应。由于中高纬度大气对SSTA的响应很大程度上取决于模式的气候态,因此可以说本工作检验了模式对热带中东太平洋和热带大西洋地区气候变率的模拟能力,同时也检验了广义平衡反馈法(GEFA)在气候诊断研究方面的可行性与优越性。通过分析观测事实和试验结果,可以得出如下结论:

(1)2009/2010年中国冬季气温异常型态(LN型)与EOF第二模态的空间结构有较好的吻合,因此可以认为2009/2010年中国冬季气温异常型是近50年来气温年际变化异常型中的典型代表。GEFA统计结果表明,这种异常型与热带中东太平洋El Niño模(TP1)和热带大西洋第三模(TA3)存在密切的联系。

(2)在敏感性试验中,中国冬季气温对海温异常模态的响应较GEFA统计结果更为强烈,尤其是在热带大西洋第三模态(TA3)的强迫下,西南地区的响应最大可以达到1 °C以上。中国冬季气温对热带太平洋El Niño模态(TP1)的异常响应,在东北比较显著,极值可以达到-1.5 °C左右,而在西南地区并不是太强烈,仅仅达到了0.5 °C左右。在TP1和TA3两个异常模的强迫下,可以解释58%左右的贡献。

(3)从环流场的异常响应来看,无论在哪一种情形的强迫下(EXP1、EXP2、EXP3),在中高纬度地区,西伯利亚一带海平面气压3种情形都存在一个正的异常,中高纬度纬向西风存在加强的可能。但是,在500 hPa高度场上,3种情形都存在一些差别,在EXP1强迫下,东亚大槽有一个加强的趋势,但是在EXP2的强迫下,东亚大槽反而减弱了,EXP3作用下有一个折中的趋势。这也充分反映了两种异常模态各自对中国冬季气温异常的不同贡献。总体来说,这两种海温异常型态使中高纬度地区纬向西风加强,而经向风减弱,东亚中低纬度冬季风减弱,同时,西太平洋地区出现的海平面气压反气旋式环流异常可能削弱了东亚沿海的冬季风,从而,导致了华南、西南地区较常年偏暖,而东北偏冷。

本文仅仅对2009/2010年中国冬季气温异常型态进行诊断和敏感性试验,今后将利用更多的个例进行合成分析和数值试验,研究我国冬季气温异常型态的可能影响因素和影响机制。

| [1] | 陈佩燕, 倪允琪. 2001. 近50年来全球海温异常对我国东部地区冬季温度异常影响的诊断研究[J]. 热带气象学报, 17 (4): 371-380. Chen Peiyan, Ni Yunqi. 2001. Diagnostic study on the impact of the global sea surface temperature anomalies on the winter temperature anomalies in the eastern China in past 50 years[J]. Journal of Tropical Meteorology (in Chinese), 17 (4): 371-380. |

| [2] | 陈文. 2002. El Niño和La Niña事件对东亚冬、夏季风循环的影响[J]. 大气科学, 26 (5): 595-610. Chen Wen. 2002. Impacts of El Niño and La Niña on the cycle of the East Asian winter and summer monsoon[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 26 (5): 595-610. |

| [3] | Frankignoul C. 1987. Sea surface temperature anomalies, planetary waves, and air-sea feedback in the middle latitudes[J]. Rev. Geophys., 23 (4): 357-390. |

| [4] | Gill A E. 1982. Changes in thermal structure of the equatorial Pacific during the 1972 El Niño as revealed by bathythermograph observations[J]. J. Phys. Oceanogr., 12 (12): 1373-1387. |

| [5] | Gill A E. 1983. An estimation of sea-level and surface-current anomalies during the 1972 El Niño and consequent thermal effects[J]. J. Phys. Oceanogr., 13 (4): 586-606. |

| [6] | 康丽华, 陈文, 王林, 等. 2009. 我国冬季气温的年际变化及其与大气环流和海温异常的关系[J]. 气候与环境研究, 14 (1): 45-53. Kang Lihua, Chen Wen, Wang Lin, et al. 2009. Interannual variations of winter temperature in China and their relationship with the atmospheric circulation and sea surface temperature[J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 14 (1): 45-53. |

| [7] | Klein W H. 1952. Some empirical characteristics of long waves on monthly mean charts[J]. Mon. Wea. Rev., 80 (11): 203-219. |

| [8] | 李崇银. 1989a. El Niño事件与中国东部气温异常[J]. 热带气象学报, 5 (3): 210-219. Li Chongyin. 1989a. El Niño event and temperature anomalies in eastern China[J]. Journal of Tropical Meteorology (in Chinese), 5 (3): 210-219. |

| [9] | 李崇银. 1989b. 中国东部地区的暖冬与厄尔尼诺[J]. 科学通报, 34 (4): 283-286. Li Chongyin. 1989b. Warm winter in eastern China and El Niño event[J]. Chinese Science Bulletin (in Chinese), 34 (4): 283-286. |

| [10] | Liu Z Y, Wen N. 2008. On the assessment of nonlocal climate feedback. Part II: EFA-SVD and optimal feedback modes[J]. J. Climate, 21 (20): 5402-5416. |

| [11] | Liu Z Y, Wen N, Liu Y. 2008. On the assessment of nonlocal climate feedback. Part I: The generalized equilibrium feedback assessment[J]. J. Climate, 21 (1): 134-148. |

| [12] | Namias J. 1952. Pacific anticyclone of the winter 1948-1950. A case study in evolution of climate anomalies[J]. J. Met., 48: 251-261. |

| [13] | Namias J, Yuan X Y, Cayan D R. 1988. Persistence of North Pacific sea surface temperature and atmospheric flow patterns[J]. J. Climate, 1 (7): 682-703. |

| [14] | 曲金华, 江志红, 谭桂容, 等. 2006. 冬季北大西洋海温年际、年代际变化与中国气温的关系[J]. 地理科学, 26 (5): 557-563. Qu Jinhua, Jiang Zhihong, Tan Guirong, et al. 2006. Relation between interannual interdecadal variability of SST in North Atlantic in winter and air temperature in China[J]. Scientia Geographica Sinica (in Chinese), 26 (5): 557-563. |

| [15] | Radcliffe R A S, Murray R. 1970. New lag associations between North Atlantic sea temperature and European pressure applied to long-range weather forecasting[J]. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 96 (408): 226-246. |

| [16] | 任国玉, 徐铭志, 初子莹, 等. 2005. 近54年中国地面气温变化[J]. 气候与环境研究, 10 (4): 717-727. Ren Guoyu, Xu Mingzhi, Chu Ziying, et al. 2005. Changes of surface air temperature in China during 1951-2004[J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 10 (4): 717-727. |

| [17] | Roeckner E, Bäuml G, Bonaventura L, et al. 2003. The Atmospheric General Circulation Model ECHAM5. Part I: Model Description[M]. Hamburg: Max-Planck-Institute for Meteorology. |

| [18] | 施能. 1996. 北半球冬季大气环流遥相关的长期变化及其与我国气候变化的关系[J]. 气象学报, 54 (6): 675-683. Shi Neng. 1996. Secular variation of winter atmospheric teleconnection pattern in the Northern Hemisphere and its relation with China climate change[J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 54 (6): 675-683. |

| [19] | Wallace J M, Jiang Q R. 1987. On the observed structure of the Interannual variability of the atmosphere/ocean climate system[C].//Cattle H. Atmospheric and Oceanic Variability. Roy. Meteor. Soc., 17-43. |

| [20] | Wang L, Chen W, Huang R H. 2008. Interdecadal modulation of PDO on the impact of ENSO on the East Asian winter monsoon[J]. Geophys. Res. Lett., 35 (20), L20702, doi: 10.1029/2008GL035287. |

| [21] | 张庆云, 陶诗言, 彭京备. 2008. 我国灾害性天气气候事件成因机理的研究进展[J]. 大气科学, 32 (4): 815-825. Zhang Qingyun, Tao Shiyan, Peng Jingbei. 2008. The studies of meteorological disasters over China[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 32 (4): 815-825. |

| [22] | Zhong Y F, Liu Z Y. 2008. A joint statistical and dynamical assessment of atmospheric response to North Pacific oceanic variability in CCSM3[J]. J. Climate, 21 (22): 6044-6051. |

| [23] | 朱益民, 杨修群. 2003. 太平洋年代际振荡与中国气候变率的联系[J]. 气象学报, 61 (6): 641-654. Zhu Yimin, Yang Xiuqun. 2003. Relationships between Pacific decadal oscillation (PDO) and climate variability in China[J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 61 (6): 641-654. |

2013,Vol. 18

2013,Vol. 18