2 中国科学院大气物理研究所, 北京 100029

2 Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

ENSO是海气耦合过程中的一个重要现象,它通过大气遥相关过程,对全球大气环流造成异常,在世界各地造成严重灾害,带来了重大的经济损失。近几十年来,世界各国的气象学家对ENSO事件的产生机制及其发生规律进行了广泛而深入的研究,并取得了许多重要研究进展。

大量研究表明,ENSO的发生往往会对全球大气环流造成异常,Horel and Wallace(1981)指出,当赤道东太平洋海温异常增暖时,更多的角动量使得Hadley环流的上升支不断加强,从而加强中纬度地区的西风强度,在其北侧出现强大的气旋环流,并在赤道两侧形成强大的反气旋环流,进而激发出明显的PNA型遥响应。Rasmusson and Carpentar(1982)研究发现,在典型的El Niño年,赤道东太平洋地区Walker环流减弱,空气上升区和下沉区位置发生了较大变动。李崇银和龙振夏(1992)指出,在El Niño年西太副高位置一般偏南,在La Niña年则偏北。

此外,一些研究发现,ENSO事件具有明显的年代际差异特征。Wang(1995)研究发现,1976年以后El Niño事件发生了显著的变化。Rasmusson and Carpentar(1982)认为80年代前后,海温主要增暖区发生了比较明显的变化,由之前发生在东太平洋向西扩展变为自中西太平洋向东扩展。朱乾根等(1998)通过对比1982/1983年和1976/1977年El Niño事件的差异以及相应的环流背景场验证了ENSO事件在70年代末具有明显的年代际变化。

近年来,许多学者在ENSO对我国冬季气候 变化影响的研究方面也取得了大量的研究成果。赵振国(1989)指出,赤道东太平洋海温的异常变 化,往往会引起我国冬季气候的异常,在海温偏高年,中国冬季往往偏暖,海温偏低年,中国冬季往往偏冷。李崇银(1989)研究解释了中国东部地区气温异常和赤道东太平洋El Niño事件、热带海温变化之间的遥相关现象。郭其蕴和王日昇(1990)认为El Niño和La Niña年东亚大陆冷空气南下路径不同,El Niño(La Niña)年冷空气路径偏东(西),中国南方多(少)雨。Li(1990)、陶诗言和张庆云(1998)以及Chen and Graf(1998)、Chen et al.(2000)都先后指出ENSO现象与东亚冬季风的年际变化有着明显的联系,El Niño年东亚冬季风比较弱,而La Niña年往往东亚冬季风比较强 。施能和曹鸿兴(1996)对El Niño发生前北半球大气环流及我国天气异常进行了分析,发现El Niño年前冬我国降水偏少,气温偏低。董婕和刘丽敏(2000)认为ENSO事件与中国温度降水有一定关系,其中与冬季温度的关系较好,与秋季降水关系较好。陈文(2002)研究发现,在El Niño(La Niña)年,东亚大槽强度比正常年份偏弱(偏强),南支西风扰动相对频繁(减少),从而导致青藏高原和华南地区冬季降水为正(负)距平。此外,康丽华等(2006,2009)研究表明我国冬季温度和半球尺度的大气环流结构变化具有紧密的联系,而在年际尺度上赤道中东太平洋的异常海温对冬季气温异常有一定的预示意义。

ENSO事件已经成为预测中国冬季气候(特别是冬季气温)异常的前期重要信号,目前针对中国冬季气温异常与ENSO关系的研究往往是建立在年际变化的基础之上,而忽略了不同年代际背景对这二者之间关系的可能影响。因此,本文将重点探讨近50年来中国冬季气温对ENSO的响应在时间尺度上是否会发生变化、如何变化以及发生这种变化的原因;在空间尺度上,不同地区气温对ENSO响应的稳定性是否存在一定的差异。即通过利用NCEP/NCAR月平均再分析资料和中国160站气温资料,尝试对ENSO和中国冬季气温的相关关系进行时空稳定性分析,从大气环流角度寻找造成这种相关关系发生变化的可能机制。

本文研究使用了NCEP/NCAR月平均再分析资料,水平分辨率为2.5°(纬度)×2.5°(经度),包括位势高度场、垂直速度场等;国家气候中心发布的中国160站月平均气温资料。文中资料时间均为1961年12月至2010年2月,冬季平均取12月至次年2月平均。

另外本文还采用了NOAA提供的月平均海洋Niño指数(oceanic Niño index, ONI,记为ION)序列,其定义为:ION≥+0.5 °C(或ION≤-0.5 °C)持续5个月以上时称为一次El Niño(La Niña事件)。根据上述标准,1962~2010年中对应为El Niño年的冬季包括:1964年、1966年、1969年、1970年、1973年、1977年、1978年、1983年、1987年、1988年、1992年、1995年、1998年、2003年、2005年、2007年和2010年,La Niña年的冬季包括:1962年、1965年、1968年、1971年、1972年、1974年、1975年、1976年、1984年、1985年、1989年、1996年、1999年、2000年、2001年和2008年,其余年份冬季没有ENSO事件的发生。

为了对ENSO与中国冬季气温相关关系变化的稳定性进行分析,并合理划分不同阶段,我们采用林学椿(1978)提出的滑动相关方法,对两者进行11年滑动相关分析,得到滑动相关值的逐年变化曲线;同时,为了测定滑动相关系数变化是否具有气候跃变,我们采用滑动t检验方法(宗海锋等,2010),尝试寻找不同气候阶段的滑动相关值是否具有显著差异;并对各个阶段的大气环流进行了合成分析,讨论造成对ENSO与中国冬季气温相关关系变化的可能机制。

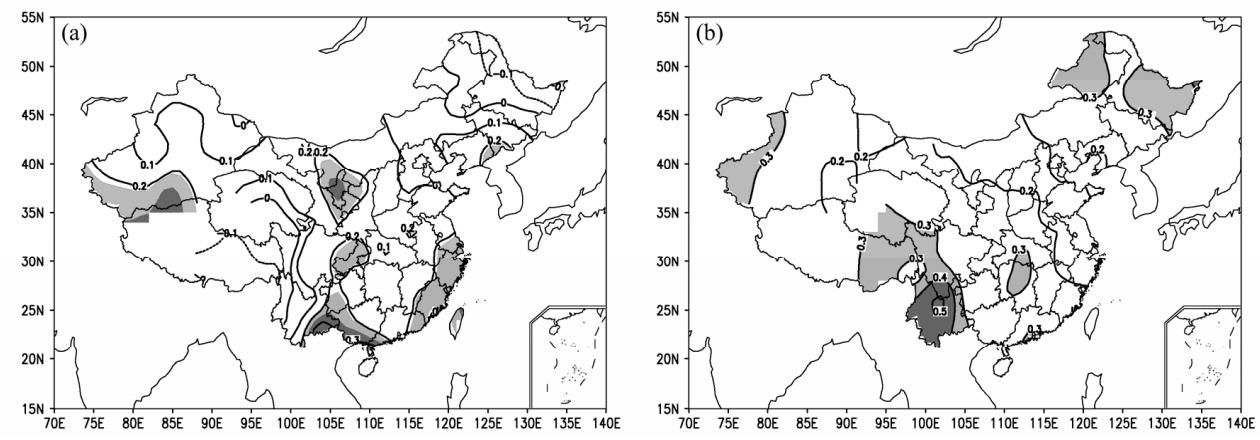

对1962~2010年冬季ONI与同期中国气温进行了相关分析(图 1a),从图中可以看出,冬季ONI与同期中国气温在中国大部分地区为正相关,在东北中北部、西藏地区东部为负相关,这与前述他人结论一致。达到90%置信水平的区域主要集中在华南沿海、云南—广西一带以及四川东部、陕西地区和新疆南部等,这表现出中国冬季气温对ENSO响应的复杂性以及受其它因子的影响(杨辉和李崇银,2008;左金清等,2012)。

|

图 1 1962~2010年冬季ONI与同期中国气温的(a)相关系数(深、浅阴影区分别为置信水平超过95%、90%的区域)和(b)11年滑动相关系数年际变化的标准差(深、浅阴影区分别为标准差大于0.4、0.3的不稳定区域)Fig.1 (a) Correlation coefficients (dark/light shading: 95%/90% confidence level) and (b) spatial distribution of interannual standard deviation for 11-year sliding correlation coefficients (dark/light shading: unstable region that standard deviation is greater than 0.4/0.3) of winter oceanic Niño index (ONI) with China winter temperature for the period of 1962–2010 in China |

为了说明中国冬季气温对ENSO的响应在不同地区的稳定性如何,计算了1962~2010年冬季ONI和同期中国气温的11 a滑动相关系数年际变化的标准差分布(图 1b)。这里的标准差是衡量滑动相关系数偏离整个时段的幅度,标准差的值越大说明相关系数的平均变化幅度越大,也就是其相关关系的不稳定性越大。由图 1b中可以看出,我国东北和西南地区相关系数年际变化的不稳定度较大,而东部地区则为相关相对稳定的区域。

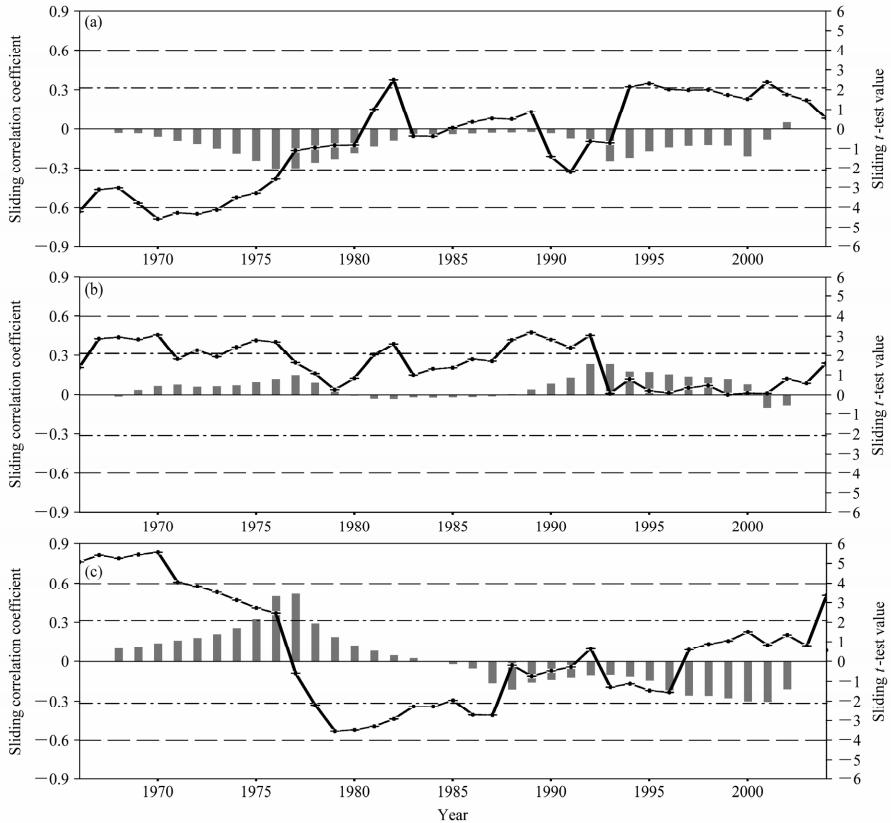

中国不同地区冬季气温对ENSO响应的稳定性具有显著差异,那么其对ENSO的响应在时间尺度上是否也具有一定的变化特征呢?分别选取了图 1b中东北、西南地区这两个相关不稳定区域以及中国东部这一相关稳定区域,挑选出这些地区的代表站。选取的东北区代表站包括:呼玛、博克图、海拉尔、图里河、嫩江、齐齐哈尔、海伦、富锦、佳木斯、鸡西、哈尔滨等11站;东部区代表站包括:青岛、潍坊、济南、临沂、新浦、清江、徐州、蚌埠、东台、南京、合肥、上海、杭州、安庆、屯溪、宁波、衢县、温州、浦城、福州、永安、贵溪、广昌等23站;西南区代表站包括:宜宾、雅安、西昌、会理、丽江、大理、昆明、临沧、蒙自、景洪、德钦等11站。计算出各区域代表站的平均气温与同期冬季ONI的11 a滑动相关系数以及对应的滑动t检验值(图 2)。

|

图 2 1962~2010年冬季ONI与同期中国(a)东北部11个代表站、(b)东部23个代表站、(c)西南部11个代表站平均气温的11年滑动相关系数(曲线)和相应的滑动t检验值(柱)(虚线:相关系数的95%置信水平;点划线:t检验值的95%置信水平)Fig.211-year sliding correlation coefficients (curves) between winter ONI with area-mean China winter temperature and their sliding t-test values (bars) of 1962–2010 at (a) 11 stations in the northeast, (b) 23 stations in the east, and (c) 11 stations in the southwest of China (dashed lines: 95% confidence level for correlation coefficients; dotted lines: 95% confidence level for t-test values) |

在中国东北部区域,近50年来最大的滑动t检验值出现在20世纪70年代中后期,并且置信水平达到95%(图 2a)。这意味着最显著的突变发生在这一时期,在这之前中国东北地区和ENSO大部分时间呈明显的负相关关系,且达到95%的置信水平,而这一突变发生以后,负相关系数迅速减弱,处于比较小的正—负相关波动中。对于西南地区,最大的突变也是发生在70年代中后期,置信水平达到了95%(图 2c)。在这之前中国西南地区和ENSO大部分时间呈显著的正相关,突变后正相关系数迅速减弱,甚至发生了反向变化。对比图 2a和图 2c可以发现,中国东北地区和西南地区冬季气温对ENSO响应的变化趋势大致是相反的,其共同特点是在70年代中后期的突变发生后,相关关系发生了年代际减弱。而中国东部地区冬季气温与ENSO的相关稳定性比较好,即使存在较小突变,也未通过显著性检验(图 2b)。

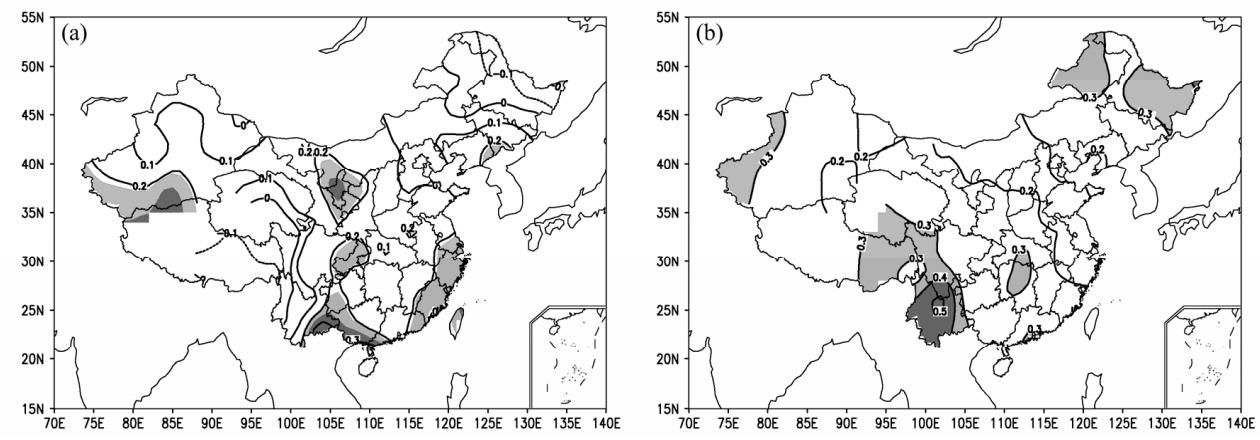

由于中国各地区的冬季气温对ENSO的响应在70年代中后期发生了最显著的突变,因此把资料划分为1962~1978年及1979~2010年两个时段,分别计算不同阶段中国冬季气温与ONI的相关系数分布(图 3a和3b)。可以看出,在1978年之前,中国东北、西南等区域冬季气温与ENSO的相关系数均通过了95%的信度检验,而在1978年之后,这些地区对ENSO的响应变得很弱,均未通过信度检验。这一结论也与图 2反映的一致,即中国冬季气温对ENSO的响应在70年代中后期发生了阶段性减弱。

|

图 3 (a)1962~1978年、(b)1979~2010年冬季ONI与同期中国气温的相关系数分布(深、浅阴影区分别为置信水平超过95%、90%的区域)Fig.3Correlation coefficients of winter ONI and temperature for the same period during (a) 1962–1978 and (b) 1979–2010 in China (dark/light shading: 95%/90% confidence level) |

综合以上分析表明,中国冬季气温对ENSO的响应在空间和时间上均具有显著的不稳定性。即中国冬季气温对ENSO的响应在空间上具有显著的地域性差异,在70年代中后期,东北与西南地区对ENSO响应发生了显著突变,在这一时期之后,相关关系均发生了显著减弱。而东部地区其稳定性则比较好,整个时段里对ENSO的响应并没有明显的突变。值得注意的是,东北和西南地区对ENSO响应的变化趋势大致是相反的。

ENSO事件与大气环流异常密切相关,中国冬季气温对ENSO响应的地域性差异以及阶段性变化,实质上反映的是ENSO事件的年代际变化及其对全球大气环流异常的影响。图 4是冬季ONI与 同期亚洲2 m陆地气温以及500 hPa位势高度场 的11 a滑动相关系数年际变化的标准差分布(图 4a和4b)。对比图 4a和4b可以发现,500 hPa大气环流、地面气温与ENSO滑动相关系数的标准差在空间分布上比较一致:标准差大值区大致集中在亚洲对流层高层南北两支西风急流(25°N~32°N和40°N~60°N)所处的纬度带,也与中国冬季气温对ENSO响应的不稳定区基本一致。

|

图 4 1962~2010年亚洲冬季(a)2 m陆地气温、(b)500 hPa位势高度场与同期ONI 11年滑动相关系数年际变化的标准差分布(深、浅阴影区分别为标准差大于0.4、0.3的不稳定区域) Fig.4 Interannual standard deviation for 11-year sliding correlation coefficients between winter ONI and (a) 2-m land temperature and (b) 500-hPa geopotential height in winter of Asia during 1962–2010 (dark/light shading: unstable region in which standard deviation is greater than 0.4/0.3) |

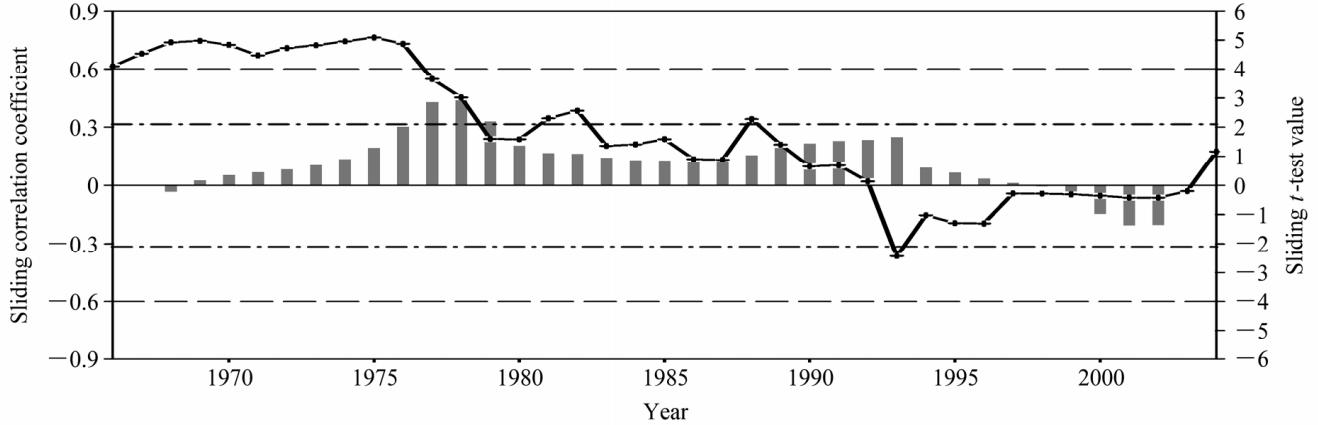

同样,取图 4b中中国区域内500 hPa标准差分布最大的区域(25°N~32°N,80°E~140°E),计算其11 a滑动相关系数及滑动t检验值(图 5)。从图 5可以看出,最显著的相关关系跃变同样发生在70年代中后期,在此之前,滑动相关系数大致为平稳的正相关,到了70年代中后期之后,滑动正相关系数迅速呈下降趋势,甚至变为较弱的负相关。由此可以得出,冬季亚洲副热带地区500 hPa大气环流对ENSO响应的变化具有明显的阶段性,其突变发生在70年代中后期。这与Graham(1994)、杨修群等(2002)对全球大气环流突变的研究结果是一致的。

|

图 5 1962~2010年冬季ONI和同期区域(25°N~32°N,80°E~140°E)平均的500 hPa位势高度场11年滑动相关系数(曲线)和相应的滑动t检验值(柱)(虚线:相关系数的95%置信水平;点划线:t检验值的95%置信水平)Fig.511-year sliding correlation coefficient (curve) between winter ONI with area-mean (25°N–32°N, 80°E–140°E) winter 500-hPa geopotential height and its sliding t-test values (bars) of 1962–2010 (dashed lines: 95% confidence level for correlation coefficients; dotted lines: 95% confidencelevel for t-test values) |

为了进一步说明亚洲—太平洋地区大气环流对ENSO响应的阶段性减弱特征,图 6给出了前后两个不同时段ENSO冷、暖位相年500 hPa位势高度场的合成结果。对比图 6a和6c发现,在1978年之前,当El Niño发生时,在太平洋—北美地区表现出正位相的PNA型,太平洋中北部的负距平中心向西一直延伸到乌拉尔山以东地区一带,亚洲中低纬为正异常控制区;在1978年以后,正位相的PNA型其中心有所加强,而亚洲中高纬的负高度异常带明显减弱东移,中国东北和西南地区的500 hPa位势高度距平场发生反向变化,只是没有通过90%的置信水平。图 6b和6d显示,1978年以前,当La Niña发生时,整个亚太地区500 hPa位势高度场异常分布与El Niño发生时的情况基本相反,值得注意的是乌拉尔山以东地区出现正异常中心,通过了90%的置信水平,反映出这一地区易出现阻塞高压,而亚洲中低纬为负异常控制区,这使得亚洲冬季风偏强;1978年以后,La Niña事件对这一地区大气环流的影响显著不同:负位相的PNA型其强度和中心位置都有变化,极地和中国西部地区出现大范围通过信度的负距平区。因此,亚洲地区冬季大气环流对ENSO事件的响应在70年代中后期后发生了显著的阶段性减弱。

|

图 6 (a、b)1962~1978年和(c、d)1979~2010年中的El Niño年(左列)和La Niña年(右列)冬季500 hPa位势高度异常合成(阴影区超过90%的置信水平)Fig.6Composites of winter 500-hPa geopotential height anomalies in El Niño years (left panel) and La Niña years (right panel) during (a, b) 1962–1978 and (c, d) 1979–2010 (shading: 90% confidence level) |

在整个分析时段,中国地面气温与其上500 hPa位势高度场的相关系数超过了99.9%的置信水平(图略)。通过以上分析可知,中国冬季气温对ENSO的响应是通过ENSO影响亚洲大气环流实现的。中国冬季气温对ENSO的响应在70年代中后期发生了显著性减弱,以下从大气环流角度寻找造成这种现象的可能机制。

陈月娟等(2001)指出:东亚冬季风环流使得110°E~140°E 范围内北风分量从60°N向南,在低层与Hadley环流的北风分量会合,即东亚冬季风环流代替了北半球的Ferrel环流。图 7a和7b分别为1962~2010年冬季多年平均的热带(10°S~10°N)和中高纬(30°N~50°N)垂直速度—经度剖面图,可以看出在80°E~140°E范围内经向环流都有此 特点,即热带地区盛行上升气流,而相应的中高纬度地区盛行下沉气流。冬季亚洲中高纬度大气环流对ENSO的响应是通过向北延展的Hadely环流来实现的。

|

图 1 1962~2010年(a)热带(10°S~10°N,阴影区为负值区,ω<0,上升运动)和(b)中高纬(30°N~50°N,阴影区为正值区,ω>0,下沉运动)冬季多年平均的垂直速度经度—气压剖面Fig.1Longitude–pressure cross sections of winteraverage vertical speed in (a) tropical area (10°S–10°N, shading: ω<0, upward movement) and (b) mid-high latitude (30°N–50°N,shading: ω>0, sinking movement) during 1962–2010 |

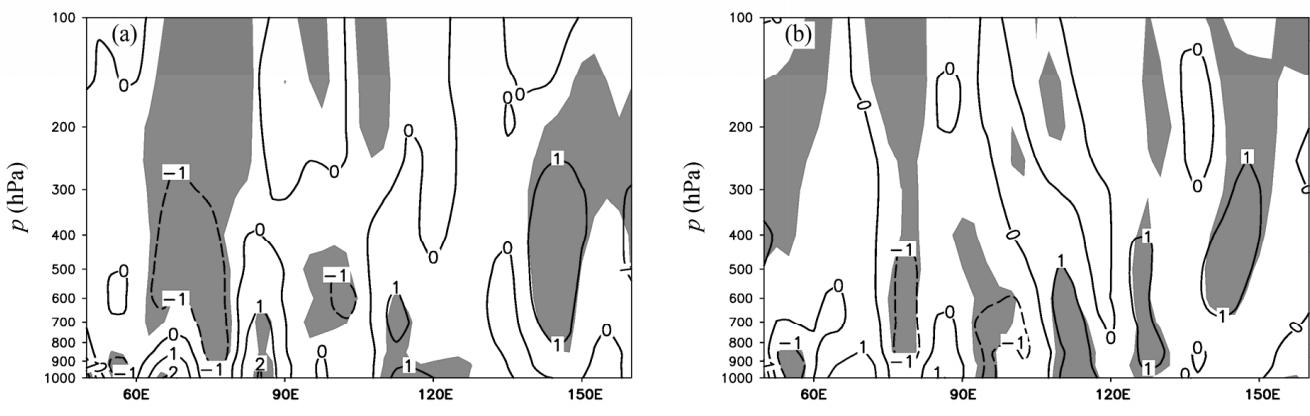

近50年的冬季,在1978年前后两个不同时段里的ENSO冷、暖不同位相年,亚太地区经向环流的特点如何?从图 8和图 9中可以看到:在1978年以后, 不论是El Niño还是La Niña事件发生时,在热带印度洋地区Hadley环流上升支加强,特别是La Niña年,冬季Hadley环流上升支增强的幅度更大、东西方向延伸也更广;与之相关的中高纬地区下沉运动则明显减弱。热带海洋性大陆及东亚地区经向环流的变化更为复杂:在1978年以后的El Niño年,冬季Hadley环流上升支有所加强,同时中高纬的下沉支明显加强;而在后一时段的La Niña年,虽然125°E以西热带地区上升气流显著加 强,但东亚地区对流层中高层下沉气流减弱。秦育婧和王盘兴(2010)分析表明: El Niño 发生时季风区的Hadley 环流减弱、Niño区Hadley 环流增强;La Niña时刚好相反。李琰和朱伟军(2010)也指出:冬季Niño3指数、赤道印度洋SSTA与东亚Hadley环流指数间呈显著负相关关系。可以得出70年代末中国冬季气温对ENSO的响应减弱的可能原因:1979年以后在亚洲特别是东亚地区,冬季Hadley环流向北延展的下沉支对ENSO的响应发生阶段性减弱,从而导致中国冬季气温对ENSO的响应也发生阶段性减弱。但是,关于冬季气温对ENSO响应的稳定度在中国不同地区存在差异的原因,目前尚不十分清楚,还有待于今后更进一步的揭示。

|

图 8 1979~2010年与1962~1978年中(a)El Niño年和(b)La Niña年冬季热带地区(10°S~10°N)平均的垂直速度气压—经度剖面合成差值(阴影区超过95%的置信水平,单位:10–2m2/s) Fig.8 Composite difference of longitude–pressure cross sections of winter average vertical speed in tropical area (10°S–10°N) in (a) El Niño years and (b) La Niña years of 1979–2010 and 1962–1978 (shading: 95% confidence level, units: 10–2m2/s) |

|

图 9 同图 8,但为中高纬度(30°N~50°N)Fig.9 Same as Fig. 8, but for mid-high latitude (30°N–50°N) |

本文根据1962~2010年冬季中国160站月平均气温资料以及海洋Niño指数(ONI)月平均资 料,采用相关分析、滑动相关分析、滑动t检验、合成分析等方法,研究了中国冬季气温对ENSO响应的时空不稳定性问题,主要结果如下:

(1)中国冬季气温对ENSO有着很明显的区域响应和显著的阶段性减弱特征。东北和西南地区气温与ENSO的相关系数年际变化的不稳定度比较大,而在中国东部地区则比较稳定。在1970年代中后期以后,东北与西南地区冬季气温对ENSO的响应发生了显著减弱,而东部地区则稳定性比较好,最近50年对ENSO的响应并没有明显的突变。值得注意的是,东北和西南地区气温对ENSO响应的变化趋势大致是相反的。

(2)亚洲大气环流对ENSO的长期响应在空间尺度上也具有明显的地域性差异,其空间分布特征与中国冬季气温对ENSO的响应特征较为一致。70年代中后期之后,亚洲大气环流对ENSO的响应发生了显著减弱,对应于中国冬季气温对ENSO的响应变化。

(3)中国冬季气温对ENSO的响应发生阶段性减弱的可能机制:ENSO事件通过经向Hadley环 流影响中高纬度大气环流,进而影响中国冬季气温的变化。由于70年代中后期以后,冬季亚洲地区经向Hadley环流延展的下沉支对ENSO的响应发生显著减弱,导致中国冬季气温对ENSO的响应减弱。

值得注意的是,太平洋海气系统中存在着显著的年代际振荡(PDO)现象(Mantua et al.,1997;Zhang et al.,1997;杨修群等,2004)。作为年际变率的重要背景,PDO对ENSO事件影响亚洲大气 环流异常具有重要的调制作用。因此在1978年前后PDO振荡的显著加强(Wang et al.,2008)可能是造成亚洲大气环流对ENSO的响应发生阶段性减弱的重要原因。

另外,亚洲地区特殊的海陆分布和地形状况也决定了亚洲大气环流变化的复杂性,已有研究表明热带太平洋、印度洋海温异常及其年际与年代际变化对Hadley环流也具有重要的影响(周波涛和王会军,2006;马杰和李建平,2007;李琰和朱伟军,2010)。

本文仅从大气环流角度探讨了近50年来中国冬季气温对ENSO响应的时空稳定性问题,中国冬季气温还受到热带外其它多种因子的共同影响,其信号可能重叠并相互影响。此外我们也注意到20世纪90年代初中期中国冬季气温对ENSO的响应也有一定的突变信号。所以关于中国冬季气温对ENSO响应异常变化的形成机制,还需在今后更进一步的研究。

| [1] | 陈文. 2002. El Niño 和La Niña 事件对东亚冬、夏季风循环的影响 [J]. 大气科学, 26 (5): 595-610. Chen Wen. 2002. Impacts of El Niño and La Niña on the cycle of the East Asian winter and summer monsoon [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 26 (5): 595-610. |

| [2] | Chen W, Graf H F. 1998. The interannual variability of East Asian winter monsoon and its relationship to global circulation [R]. Max-Planck-Institute Meteorology Report No. 250. |

| [3] | Chen W, Graf H F, Huang R H. 2000. The interannual variability of East Asian winter monsoon and its relation to the summer monsoon [J]. Advances in Atmospheric Sciences, 17: 48-60. |

| [4] | 陈月娟, 简俊, 张弘. 2001. 1961~1997年110~140°E垂直经圈环流的年际变化特征及其与海温变化的关系 [J]. 大气科学, 25 (1): 79-88. Chen Yuejuan, Jian Jun, Zhang Hong. 2001. The interannual variability of meridional circulation from 1961 to 1997 and its relation to SST anomaly [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 25 (1): 79-88. |

| [5] | 董婕, 刘丽敏. 2000. 赤道东太平洋海温与中国温度、降水的关系 [J]. 气象, 26(12): 25-28. Dong Jie, Liu Limin. 2000. The relationship of temperature and precipitation in China and the ocean temperature in the equatorial East Pacific [J]. Meteorological Monthly (in Chinese), 26 (12): 25-28. |

| [6] | 郭其蕴, 王日昇. 1990. 东亚冬季风活动与厄尔尼诺的关系 [J]. 地理学报, 45 (1): 68-77. Guo Qiyun, Wang Risheng. 1990. The relationship between the winter monsoon activity over east Asia and the El Niño events [J]. Acta Geographica Sinica (in Chinese), 45 (1): 68-77. |

| [7] | Graham N E. 1994. Decadal-scale climate variability in the tropical and North Pacific during the 1970s and 1980s: Observations and model results [J]. Climate Dyn. , 10 (3): 135-162. |

| [8] | Horel J D, Wallace J M. 1981. Planetary-scale atmospheric phenomena associated with the Southern Oscillation [J]. Mon. Wea. Rev. , 109 (4): 813-829. |

| [9] | 康丽华, 陈文, 魏科. 2006. 我国冬季气温年代际变化及其与大气环流异常变化的关系 [J]. 气候与环境研究, 11 (3): 330-339. Kang Lihua, Chen Wen, Wei Ke. 2006. The interdecadal variation of winter temperature in China and its relation to the anomalies in atmospheric general circulation [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 11 (3): 330-339. |

| [10] | 康丽华, 陈文, 王林, 等. 2009. 我国冬季气温的年际变化及其与大气环流和海温异常的关系 [J]. 气候与环境研究, 14 (1): 45-53. Kang Lihua, Chen Wen, Wang Lin, et al. 2009. Interannual variations of winter temperature in China and their relationship with the atmospheric circulation and sea surface temperature [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 14 (1): 45-53. |

| [11] | 李崇银. 1989. El Niño事件与中国东部气温异常 [J]. 热带气象, 2 (3): 210-219. Li Chongyin. 1989. El Niño event and the temperature anomalies in eastern China [J]. Journal of Tropical Meteorology (in Chinese), 2 (3): 210-219. |

| [12] | Li C Y. 1990. Interaction between anomalous winter monsoon in East Asia and El Niño events [J]. Advances in Atmospheric Sciences, 7 (1): 36-46. |

| [13] | 李崇银, 龙振夏. 1992. 准两年振荡及其对东亚大气环流和气候的影响 [J]. 大气科学, 16 (2): 167-176. Li Chongyin, Long Zhenxia. 1992. QBO and its influence on the general atmospheric circulation and the climate in east Asia [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 16 (2): 167-176. |

| [14] | 李琰, 朱伟军. 2010. 热带太平洋、印度洋海温异常对处于厄尔尼诺事件成熟期的东亚Hadley环流的影响 [J]. 大气科学学报, 33 (3): 355-364. Li Yan, Zhu Weijun. 2010. Effects of the SSTA over tropical Pacific Ocean and Indian Ocean on the Hadley circulation over East Asia in the mature phase of El Niño [J]. Transactions of Atmospheric Sciences (in Chinese), 33 (3): 355-364. |

| [15] | 林学椿. 1978. 统计天气预报中相关系数的不稳定性问题 [J]. 大气科学, 2 (1): 55-63. Lin Xuechun. 1978. On the instability of correlation coefficients in the statistical weather prediction [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 2 (1): 55-63. |

| [16] | 马杰, 李建平. 2007. 冬季北半球Hadley环流圈的增强及其与ENSO关系 [J]. 自然科学进展, 17 (11): 1524-1531. Ma Jie, Li Jianping. 2007. The reinforce of winter Hadley circulation in the Northern Hemisphere and its relationship with ENSO [J]. Progress in Natural Science (in Chinese), 17 (11): 1524-1531. |

| [17] | Mantua N J, Hare S R, Zhang Y, et al. 1997. A Pacific interdecadal climate oscillation with impacts on salmon production [J]. Bull. Amer. Meteor. Soc. , 78 (6): 1069-1079. |

| [18] | 秦育婧, 王盘兴. 2010. 局域Hadley环流及其与太平洋SST异常的联系 [J]. 热带气象学报, 26 (2): 138-146. Qin Yujing, Wang Panxing. 2010. Local Hadley cells and their relationship with the pacific sea surface temperature anomaly [J]. Journal of Tropical Meteorology (in Chinese), 26 (2): 138-146. |

| [19] | Rasmusson E M, Carpentar T H. 1982. Variations in tropical sea surface temperature and surface wind fields associated with the Southern Oscillation/El Niño [J]. Mon. Wea. Rev. , 110: 354-384. |

| [20] | 施能, 曹鸿兴. 1996. 厄尔尼诺发生前的北半球大气环流及我国天气气候异常分析 [J]. 大气科学, 20 (3): 337-342. Shi Neng, Cao Hongxing. 1996. Analysis of the atmospheric circulation and synoptic-climatic anomalies in China before El Niño onset [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 20 (3): 337-342. |

| [21] | 陶诗言, 张庆云. 1998. 亚洲冬夏季风对ENSO事件的响应 [J]. 大气科学, 22 (4): 399-407. Tao Shiyan, Zhang Qingyun. 1998. Response of the Asian winter and summer monsoon to ENSO events [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 22 (4): 399-407. |

| [22] | Wang B. 1995. Interdecadal changes in El Niño onset in the last four decades [J]. J. Climate, 8 (2): 267-285. |

| [23] | Wang L, Chen W, Huang R H. 2008. Interdecadal modulation of PDO on the impact of ENSO on the East Asian winter monsoon [J]. Geophys. Res. Lett., 35, L20702, doi:10. 1029/2008 GL035287. |

| [24] | 杨辉, 李崇银. 2008. 冬季北极涛动的影响分析 [J]. 气候与环境研究, 13 (4): 395-404. Yang Hui, Li Chongyin. 2008. Influence of Arctic Oscillation on temperature and precipitation in winter [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 13 (4): 395-404. |

| [25] | 杨修群, 郭燕娟, 徐桂玉, 等. 2002. 年际和年代际气候变化的全球时空特征比较 [J]. 南京大学学报 (自然科学版), 38 (3): 308-317. Yang Xiuqun, Guo Yanjuan, Xu Guiyu, et al. 2002. Comparison of global spatio-temporal structures between interannual and interdecadal climate variations [J]. Journal of Nanjing University (Natural Sciences) (in Chinese), 38 (3): 308-317. |

| [26] | 杨修群, 朱益民, 谢倩, 等. 2004. 太平洋年代际振荡的研究进展 [J]. 大气科学, 28 (6): 979-992. Yang Xiuqun, Zhu Yimin, Xie Qian, et al. 2004. Advances in studies of Pacific decadal oscillation [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 28 (6): 979-992. |

| [27] | 赵振国. 1989. 厄尔尼诺现象与我国温度 [J]. 气象, 15 (7): 26-30. Zhao Zhenguo. 1989. El Niño and temperature variation in China [J]. Meteorological Monthly (in Chinese), 15 (7): 26-30. |

| [28] | Zhang Y, Wallace J M, Battisti D S. 1997. ENSO-like interdecadal variability: 1900-1993 [J]. J. Climate, 10 (5): 1004-1020. |

| [29] | 周波涛, 王会军. 2006. Hadley环流的年际和年代际变化特征及其与热带海温的关系 [J]. 地球物理学报, 49 (5): 1271-1278. Zhou Botao, Wang Huijun. 2006. Interannual and interdecadal variations of the Hadley circulation and its connection with tropical sea surface temperature [J]. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 49 (5): 1271-1278. |

| [30] | 朱乾根, 葛旭阳, 矫梅燕. 1998. 1976-1977年及1982-1983年厄尔尼诺事件过程差异的年代际背景 [J]. 气象科学, 18 (3): 203-212. Zhu Qiangen, Ge Xuyang, Jiao Meiyan. 1998. Difference of interdecadal background between 1976/77 and 1982/83 El Niño events [J]. Journal of the Meteorological Sciences (in Chinese), 18 (3): 203-212. |

| [31] | 宗海锋, 陈烈庭, 张庆云. 2010. ENSO与中国夏季降水年际变化关系的不稳定性特征 [J]. 大气科学, 34 (1): 184-192. Zong Haifeng, Chen Lieting, Zhang Qingyun. 2010. The instability of the interannual relationship between ENSO and the summer rainfall in China [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 34 (1): 184-192. |

| [32] | 左金清, 李维京, 任宏利, 等. 2012. 春季北大西洋涛动与东亚夏季风年际关系的转变及其可能成因分析 [J]. 地球物理学报, 55 (2): 384-395. Zuo Jinqing, Li Weijing, Ren Hongli, et al. 2012. Change of the relationship between spring NAO and East Asian summer monsoon and its possible mechanism [J]. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 55 (2): 384-395. |

2014, Vol. 19

2014, Vol. 19