2. 陕西省气候中心, 西安710015

2. Shaanxi Provincial Climate Center, Xi'an 710015

2 010年全球和区域气候出现了很多异常,全球平均气温比1961~1990年30年的平均气温偏高0.53 °C,是1880年以来最热的一年,世界各地极端天气和气候事件频发(陈洪滨和范学花,2011)。2010年中国因洪涝气候灾害造成的经济损失极为严重(黄荣辉等,2012)。2010年5~7月,中国华南、江南先后遭受14轮暴雨袭击,7月,长江流域发生3次明显的集中强降雨阶段,出现有实测记录以来仅次于1998年的大洪水,大部分地区降水比常年同期偏多5成以上(赵俊虎等,2011)。7月中旬至9月上旬中国北方和西部地区遭受10轮暴雨袭击,特别是8月8日,甘肃省甘南地区舟曲县发生突发性暴雨,导致特大山洪、泥石流灾害,造成1700多人失踪和死亡。2010年陕西的洪涝灾害也是近年来最为严重的一年。盛夏(7~8月)共出现4次暴雨天气过程,26个暴雨日,161站/次暴雨,其中大暴雨23站/次,有11站突破建站以来的历史极值,因暴雨引发的山洪、泥石流、滑坡、城市内涝等次生灾害,共造成受灾人口520万人,死亡134人,失踪190人,直接经济损失约223.49亿元。极端降水给陕西经济、社会及人民群众生命财产造成巨大损失。因此,迫切需要对这种异常气候形成 的原因进行深层次的研究,揭示其气候成因、机理,以做到趋利避害,促进陕西国民经济建设健康、快速和可持续发展。

关于中国北方地区极端降水成因分析,已有很多的研究(赵振国,1999;王会军,2000;Wang et al,2000;白虎志和董文杰,2004;朱玉祥和丁一汇,2007;刘芸芸等,2011;郝立生和丁一汇,2012;胡娟和严华生,2012),主要揭示了季风系统、西风带系统、大陆高压异常、西太平洋副热带高压(以下简称副高)、海温异常、青藏高原积雪等因素对气候的影响,而极端降水的形成是诸多影响过程和因子多尺度、多因子复杂的相互作用的结果(Wang et al., 2012)。于淑秋等(2003)、翟盘茂和潘晓华(2003)、赵传成等(2011)利用时间序列方法对中国西北部的气候进行分析,得出相近的分析结果,即:近年以及未来一段时期,我国西北地区降水处于上升的多雨时段,这些结果对研究极端降水事件有着重要的参考价值。

陕西地处青藏高原东北侧,是东亚季风的边缘带和过渡地带,不但受西风带系统影响,同时还受副热带系统的影响,气候变率大。因此,大气环流、海温异常等因素的影响更加复杂。对于陕西汛期降水的成因分析,肖科丽等(2006,2008)揭示了陕西汛期典型旱涝年的大气环流特征,通过分析陕 西汛期降水与关键区海温异常和大气环流变化 等因子的关系,得到了汛期降水预测的前期强信号,如西风漂流区海温、Niño3区海温、东亚冬季风指数、北太平洋涛动指数等,建立了物理概念 模型,为汛期降水预测提供方法。白爱娟和施 能(2004)对东亚冬、夏季风强度指数及其与陕 西降水的关系进行探讨,表明强(弱)的东亚夏 季风,易造成陕西夏季北部多(少)雨、南部少(多)雨。张宏平和徐小红(1997)分析了El Niño事件当年与次年陕西夏季降水的特点及差异性。表明在El Niño事件当年,陕北夏季降水偏少,易发生干旱,而El Niño事件次年,陕北夏季降水偏多,易发生洪涝。

虽然针对汛期极端多雨的气候成因分析有很多的研究,但产生强降水的气候成因非常复杂,仍有很多的未知因素。因此加强对灾害性极端降水成因的研究,为今后的短期气候预测提供思路和指导,对防汛减灾、安全度汛具有重要的现实意义。过去的陕西极端降水个例研究多是20世纪的例子,但是气候变化和年代际波动使得气候背景变化很大,因此深入研究新世纪开始后的极端降水个例是很重要的。

2 资料和方法采用NCEP/NCAR 2.5°(纬度)×2.5°(经度)再分析资料,中国气象局国家气候中心74项环流特征量资料,陕西省1959~2010年52 a的盛夏(7~8月)月降水量资料。地面降水资料和环流特征量的平均值使用1971~2000年7~8月的30 a平均值;高空资料的平均值选用1971~2000年7月13日至8月25日30 a的平均值。用气候统计诊断分析和天气气候动力学分析等方法对极端多雨的成因进行分析;为了得出2010年盛夏降水的气候趋势,应用Marr小波分析方法,选取榆林、西安和安康3站分别代表陕西省的北部、中部、南部(简称陕北、关中、陕南)3个自然气候区域,对降水的年代际变化进行分析。

3 2010年盛夏极端多雨的气候成因及海温异常分析 3.1 降水量空间分布及时间变化特征分析

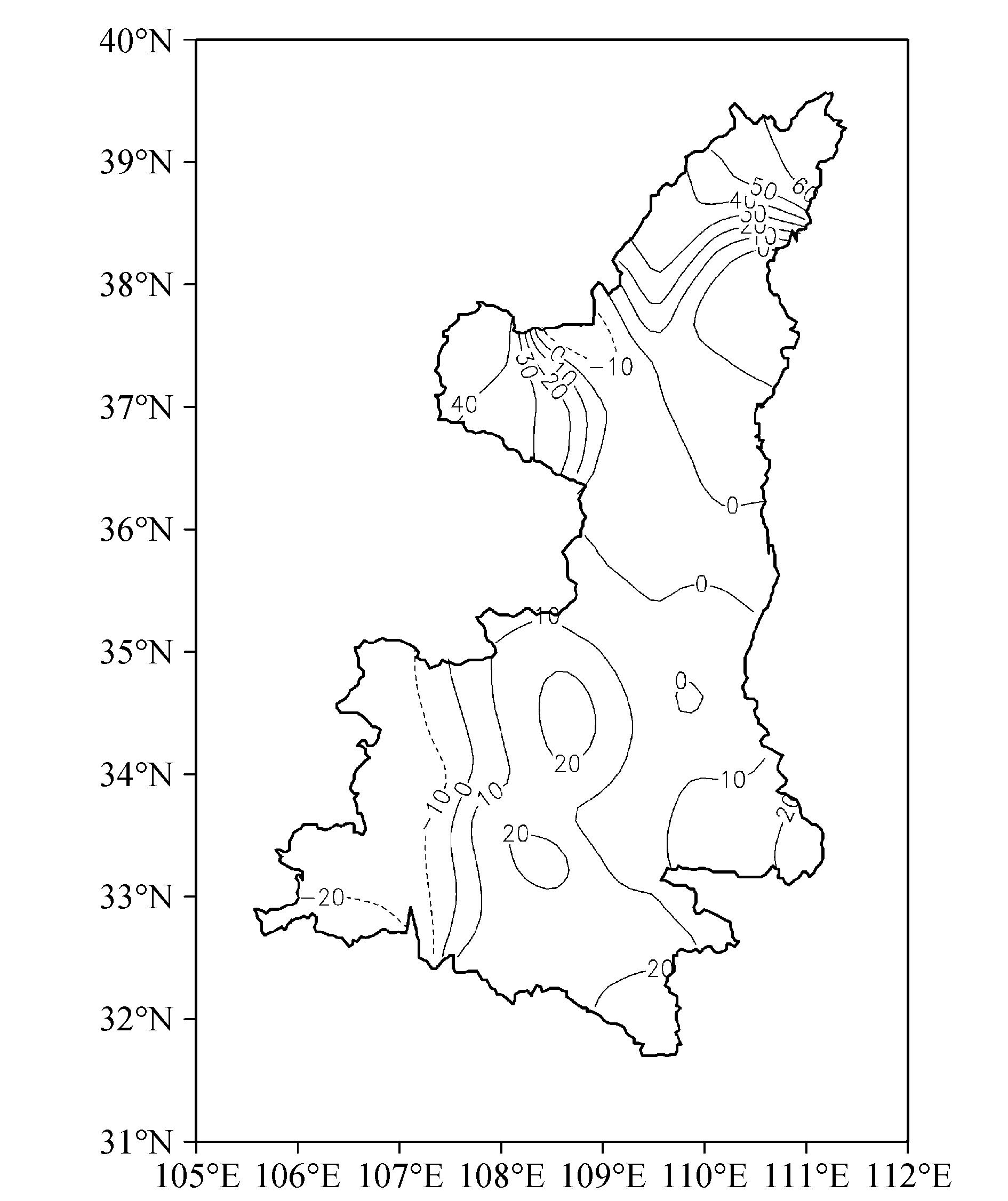

由图 1可见,降水量由北向南逐步增加,陕北150~250 mm,关中大部250~400 mm,陕南大部400~600 mm,安康南部650~950 mm,其中镇巴最大,达999.2 mm。从降水距平百分率分布(图 1 b)可以看出,除陕北西北部略偏少外,省内其余地区普遍偏多,其中,关中大部地区偏多40%~60%,其中,关中东部偏多60%~100%,陕南西部及东部偏多40%~80%,陕南中部的安康地区偏多60%~170%。从降水距平与标准差的比值来看(图略),除陕北外,关中、陕南偏多都在1倍标准差以上,大部分在1.5~3.0之间,安康达4.5倍标准差,说明关中、陕南降水异常偏多。7~8月,共出现了4次较强的降水过程,分别是:7月14~19日、7月22~25日、8月9~14日、8月18~25日。根据区域站资料分析2010年7月22~23日,宝鸡市出现了有气象记录以来最强的暴雨天气过程,全市有18个乡镇降水量达100 mm以上,千阳县和陇县有9个乡镇大于200 mm,其中陇县杜阳镇达336.1 mm,东风镇达336.7 mm。

|

图 1 陕西省2010年7~8月降水(a)实测值(单位:mm)和(b)距平百分率(单位:%) Fig. 1(a)Measured rainfall(mm) and (b)rainfall deviation in percentage of Shaanxi Province during Jul− Aug 2010 |

为了说明2010年降水的极端性,均匀地选取了关中、陕南历史资料年代较长的23个气象站资料,制作了历年盛夏(7~8月)气候区域平均降水量距平百分率历史变化(图 2)。由图 2可见,降水距平百分率大于60%的年份仅有3年,分别是1981年、1998年和2010年,由此可见,2010年7~8月降水量是仅次于1981年的次大值。

|

图 2 关中、陕南7~8月气候区域平均降水量距平百分率时间变化 Fig. 2 Variation of deviation of averaged July−August precipitation in the central and southern parts of Shannxi |

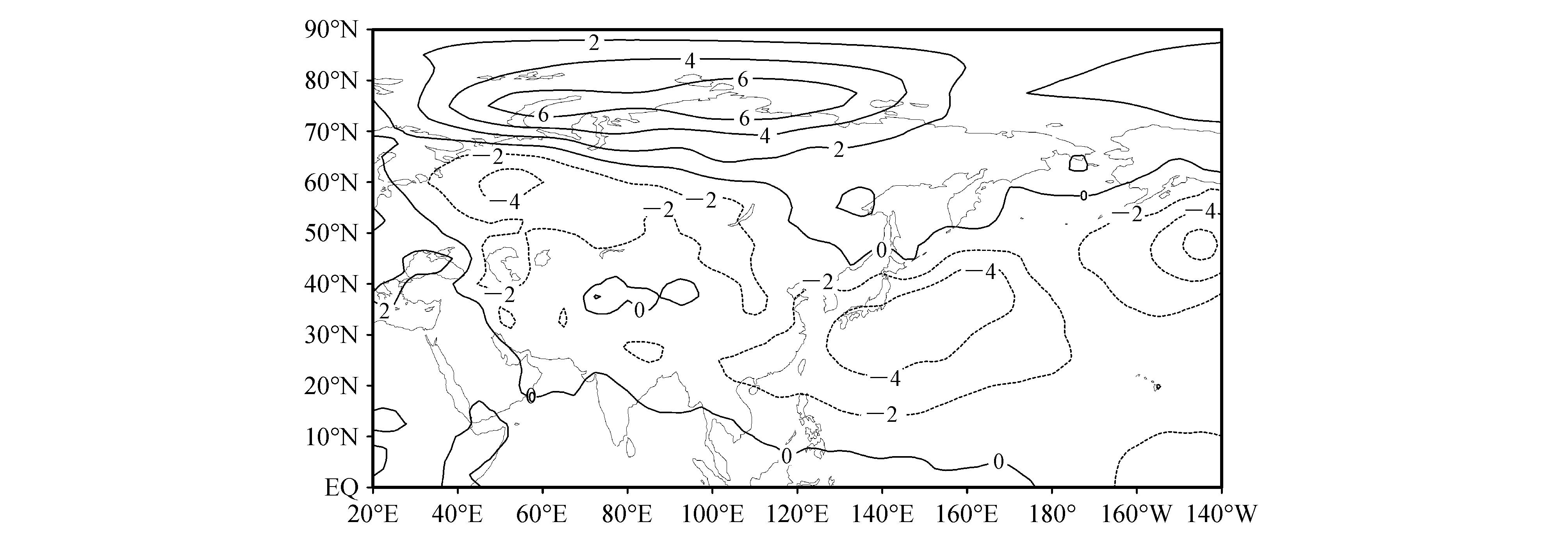

极端多雨期必然伴有相应的大气环流异常。2010年7月13日至8月25日,500 hPa高空(图 3a)欧亚中高纬度为“两脊一槽”型分布,乌拉尔山西侧为一较强的高压脊,叶尼塞河至新西伯利亚为一较深的低压槽,鄂霍次克海为一高压脊;中纬度西风带咸海至巴尔喀什湖为低槽,亚洲区西风带气流平直,极涡呈单极型,中心偏向东半球,西太平洋副热带高压(以下简称副高)显著偏强,脊线位置异常偏北,平均脊线位置在32°N左右,西伸脊点偏西,处于约110°E附近。由于乌拉尔山阻塞高压的稳定维持,极涡偏强并偏向东半球,来自极区的强冷空气沿乌拉尔山高压脊前下滑并堆积,使巴尔喀什湖低槽存在且加深,低槽分裂小波动沿西风带东移,与来自副高西北侧边缘的暖湿气流在陕西上空相汇。500 hPa高空距平(图 3b)显示,欧亚中高纬度自西向东为“+-+”的距平分布特征,乌拉尔山阻塞高压距平中心强度达12 dagpm,叶尼塞河低压负距平中心强度为-8 dagpm,鄂霍次克海阻塞高压距平中心为6 dagpm。极涡区距平达-8 dagpm,极涡偏强。东亚遥相关型从低纬到高纬表现为“+-+”的距平分布型,东亚高纬度地区,由于鄂霍次克海阻塞高压的存在,使得东亚中高纬度西风带出现分支现象,南支锋区位于45°N左右,北支锋区位于62°N附近。副高中心位于日本东部附近海面,距平中心为6 dagpm,强度偏强。

|

图 3 2010年7月13至8月25日北半球(a)500 hPa高度及其(b)距平(单位:dagpm) Fig. 3(a)500-hPa geopotential height and (b)its deviation field(dagpm)in the Northern Hemisphere during 13 Jul−25 Aug 2010 |

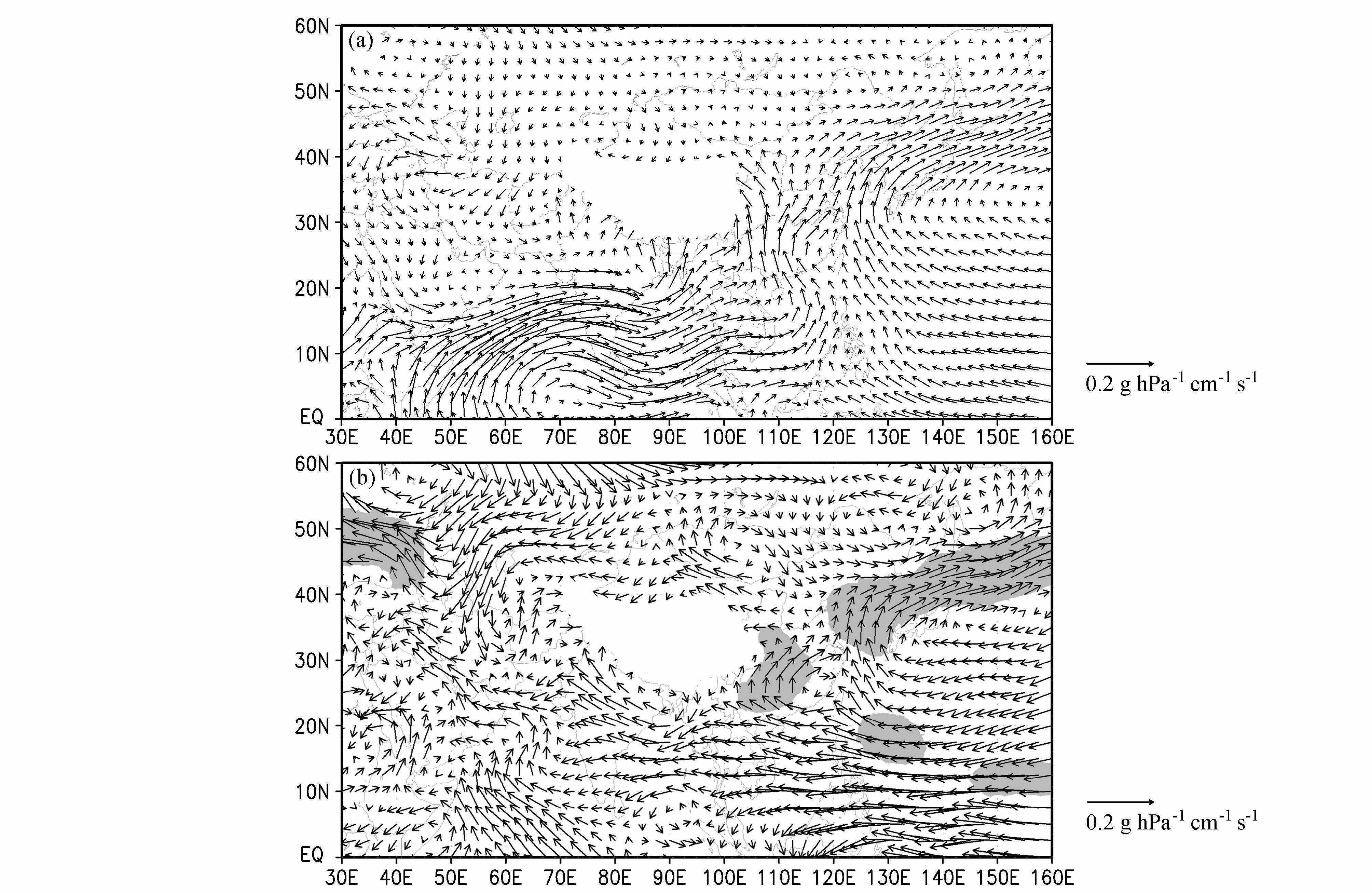

7 00 hPa矢量风(图 4a)分析表明:新西伯利亚至巴尔喀什湖有气旋性切变存在,亚洲中纬度地区气流平直。副高外围的偏南气流范围广、强度大,而且暖湿气流主要是来自中国南海。从矢量风距平(图 4b)上看,副高西侧外围为明显的西南气流正距平(通过10%信度检验)。700 hPa孟加拉湾地区西南风不明显,距平风图上该地区为明显的东风,说明700 hPa孟加拉湾水汽对2010年陕西盛夏的极端降水贡献不显著。

|

图 4 2010年7月13至8月25日欧亚地区(a)700 hPa风场及其(b)距平(阴影区通过90%信度检验) Fig. 4(a)700-hPa wind field and (b)its deviation in the Eurasia during 13 Jul−25 Aug 2010(shadings are above 90% significance level) |

水汽输送是造成极端降水产生的必要条件,由850 hPa水汽通量矢量(图 5a)可以更清楚地看出水汽输送情况,副高外围有大量水汽输送到陕西;另外也有一支越赤道气流经过阿拉伯海、印度半岛、孟加拉湾后分为两支,一支沿青藏高原南缘输送到陕西,另一支经中南半岛继续向东,在中国南海与副高外围的东南气流合并,将南海水汽输送到陕西,并且在陕西形成一个气旋性辐合区。从850 hPa水汽通量矢量距平(图 5b)上看,通过显著性检验的水汽输送区域只有副高西侧外围,说明副高外围的水汽输送对陕西关中、陕南盛夏异常多雨非常重要。

欧亚地区海平面气压距平(图 6)显示,蒙古为大范围气压正距平控制区,并向东南方向伸展,说明蒙古高压强度偏强,为盛夏极端降水提供了所需的低层冷空气来源。

|

图 5 同图 4,但为850 hPa水汽通量 Fig. 5 Same as Fig. 4,but for 850-hPa water vapor flux |

|

图 6 2010年7月13至8月25日欧亚地区海平面气压距平分布(单位:hPa) Fig. 6 Sea level pressure deviation(hPa)in the Eurasia during 13 Jul−25 Aug 2010 |

计算2010年7~8月具有明显物理意义的 11个环流特征量(见表 1),结果表明:除印缅槽指数和北半球极涡中心强度指数外,其他环流特征量均出现了显著异常,这些异常对形成2010年陕西盛夏极端多雨具有重要的指示意义。

| 表 1 2010年7~8月的11个环流特征量指数 Table 1 11 circulation characteristic values during Jul−Aug in 2010 |

环流特征量的主要异常特征如下:

(1)欧亚地区西风环流指数为-0.18,表明欧亚地区西风带以经向环流为主,乌拉尔山阻塞高亚存在,欧亚地区经向度加大,有利于北极冷空气的南下。

赵俊虎等(2011)指出,2010年前冬海温和积雪异常是导致2010年夏季副高偏强、西伸的主要原因,而副高的异常主导着中国雨带的分布。

(2)西太平洋副高面积指数(110°E~180°)为正距平22.4,相当于2.3倍标准差,脊线位置正距平4.6,偏北0.8倍标准差,北界位置正距平6.7,偏北1.1倍标准差,西伸脊点比平均值偏西26个经度,偏西1.4倍标准差,说明当年盛夏西太平洋副高面积异常偏大,位置偏北且异常偏西。

(3)青藏高原指数与前期青藏高原积雪关系密切,500 hPa青藏高原A(25°N~35°N,80°E~100°E)指数和青藏高原B(30°N~40°N,75°E~105°E)指数均为正距平,说明2010年7~8月青藏高原位势高度偏高,研究表明:青藏高原位势高度偏高时,西太平洋地区位势高度也偏高,有利于西太平洋副高位置西伸北抬,对应的雨带偏北;夏季青藏高原为热源,海洋为冷源,青藏高压偏强,海陆热力差异增强,因此夏季风偏强,夏季我国易出现北方类雨带,对陕西盛夏的降水非常有利。其余的指数不再一一赘述。

3.4 赤道太平洋海表温度异常分析ENSO事件反映了赤道太平洋中东部地区海水温度的分布状况及其变化,是气候系统中最强的年际气候信号,对中国盛夏旱涝的影响不可忽视,对陕西的影响也非常重要。2010年7月赤道太平洋中、东部出现La Niña事件。南方涛动指数达1.8,属于异常偏强年份,仅次于1975年。结合2009~2010年赤道太平洋海气演变特点(即El Niño事件结束后,赤道中、东太平洋海温迅速下降并形成La Niña事件),分析1951年以来海温演变特征,历史上有5次与2010年类似的降温过程,均是在El Niño事件结束当年2~6个月后进入La Niña状态,并持续发展形成La Niña事件。而且前期也出现赤道中、东太平洋次表层海温为负距平控制并持续东扩抬升,南方涛动指数迅速上升,Walker环流增强等特征,这与2010年春末以来赤道太平洋地区海洋大气的演变特征相似。

这5次El Niño、La Niña事件的时间分别是:1963年7月~1963年12月、1964年3月~1965年1月;1968年11月~1970年1月、1970年6月~1972年1月;1972年4月~1973年2月、1973年5月~1974年5月;1994年10月~1995年2月、1995年9月~1996年5月;2006年1月~2007年4月、2007年8月~2008年4月;对上述5次El Niño-La Niña事件相似年的7~8月降水距平百分率进行合成(图 7),表明合成图除陕南西部偏少外,陕西境内大部地区为多雨,说明La Niña事件当年,陕西盛夏降水易偏多。而将合成图与2010年7~8月降水距平百分率实况(图 1b)进行对比分析显 示:除陕南西部外,关中和陕南大部分地区降水偏多的趋势基本一致,但合成图降水量值偏小,两幅图中对应的关中、陕南所有气象站(69个)降水的相关系数为0.25,通过了信度95%的显著性检验。陕北两幅图的分布相反,说明2010年影响陕西特别是陕北降水还有其他重要因素,比如,陕北盛夏降水处于偏少的气候背景下。

|

图 7 La Niña事件相似年陕西省7~8月降水距平百分率合成(单位:%) Fig. 7 Composed precipitation deviation(%)during Jul−Aug of Shaanxi Province in La Niña years |

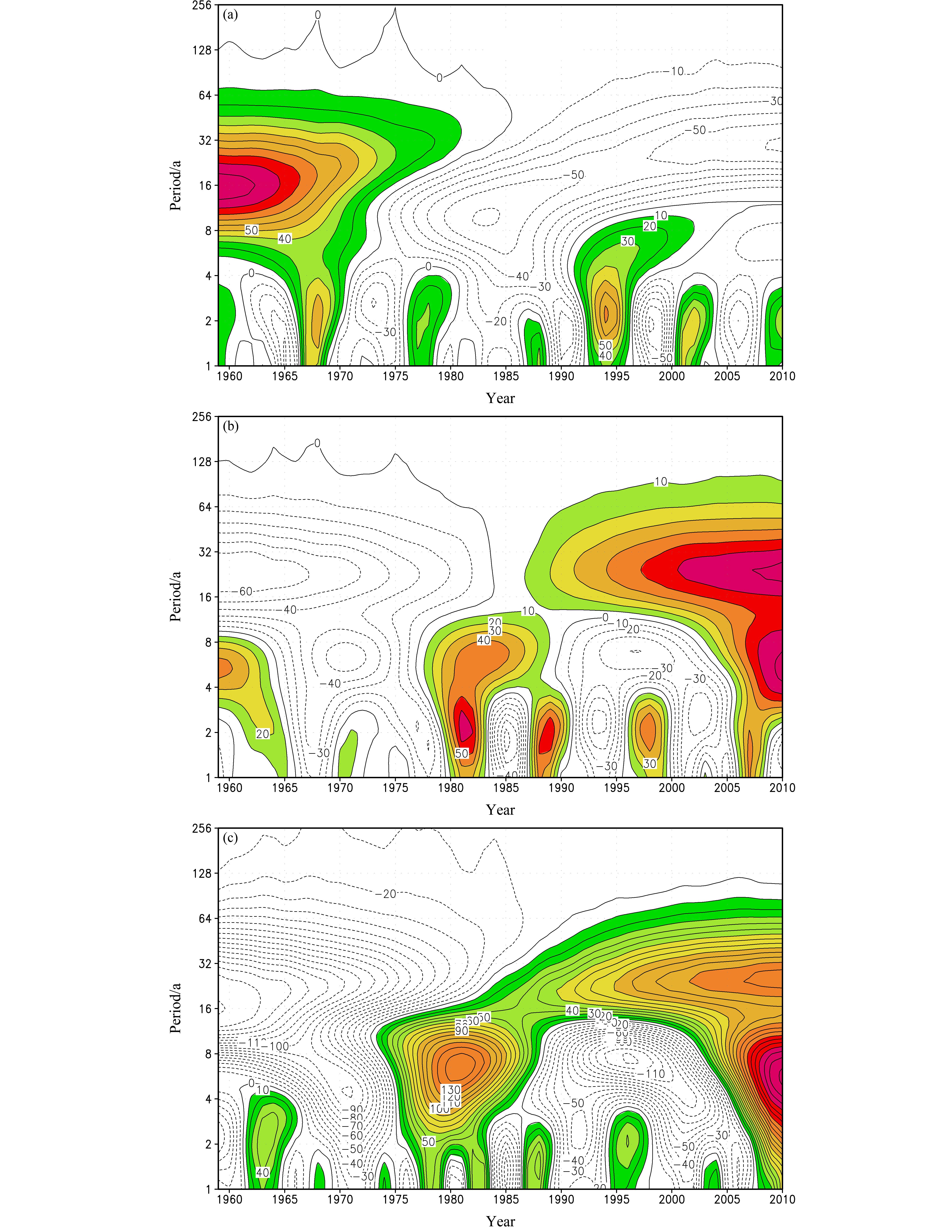

为了分析陕西盛夏降水所处的年代际背景特征,根据地理位置和气候特点将陕西分为陕北、关中及陕南3部分,并依次选取榆林、西安和安康作为3部分的代表站,对3个代表站的1959~2010年的盛夏(7~8月)降水资料分别进行了Marr小波分析变换(图 8)。

小波分析不仅可以给出气候序列变化的尺度,还可以显示出变化的时间位置。小波系数为正,表示处于多雨时期,小波系数为负,处于少雨时期。等值线越密集,表示降水量的年际变化振幅越大。图 8a为榆林站小波系数分布图,在时间尺度为21.1 a时,小波系数的方差贡献为第一峰值,榆林盛夏 降水在此时间尺度上1977年出现由多到少的转折,且少雨趋势一直持续到2010年。在时间尺度为2 a时,小波系数的方差贡献为次峰值,这时的小波系数呈现较为明显的10 a周期性变化,2010年处在这一时间尺度的多雨期。从所有时间尺度上看,达70%的累计方差贡献显示,2010年榆林为少雨期,而且等值线还未闭合,盛夏少雨的气候态还有持续的趋势。图 8b是西安站Marr小波系数分布。方差贡献第一峰值的时间尺度是32 a,该尺度上显示,1984年西安盛夏降水出现了由少到多的转折,多雨趋势一直持续到2010年,而且等值线未闭合,明显偏多的趋势将持续;方差贡献第二峰值的时间尺度是8 a,该尺度上显示出比较明显的周期性振荡,周期约为30a,2010年也处在振荡的多雨期内。总方差贡献有80%的尺度上显示西安2010年处于多雨期内。所以,从盛夏降水的气候背景上看,2010年西安站盛夏处于明显的多雨期。图 8c是安康站小波系数分布,其分布特征与西安非常相似,几乎在所有尺度上都显示2010年处于多雨期,所以安康站2010年盛夏降水处在非常明显的多雨气候背景下。

|

图 8 陕西省(a)榆林、(b)西安、(c)安康7~8月降水Marr小波系数分布 Fig. 8 Distributions of Marr wavelet coefficients of precipitation during Jul−Aug at(a)Yulin,(b)Xi’an, and (c)Ankang stations of Shaanxi Province |

综上所述:盛夏降水年代际变化特征显示,陕西的关中和陕南2010年处于一个年代际的多雨期内,期间出现极端降水的可能性增大。而陕北处于年代际的少雨期。Zhu et al(2011)指出,1999年以后我国夏季降水异常的区域开始北移,导致淮河流域降水增多。赵宗慈等(2003)、宋帅等(2008)利用数值模式同样得出21世纪前半叶我国西北地区处于多雨时期的预估结论。陕西的关中和陕南进入21世纪后,多年夏季降水偏多,且洪涝灾害频发,如:2003年、2005年、2007年、2010年陕西夏季的极端多雨均出现在这一多雨期内,所以年代际变化是近年来陕西盛夏关中、陕南极端多雨的宏观气候背景。

5 结论从文中可以得到以下初步结论:

欧亚中高纬度为“两脊一槽”型,距平场表现为“+-+”的波列分布,乌拉尔山阻塞高压与咸海至巴尔喀什湖低压槽稳定维持,鄂霍次克海阻塞高压存在,来自极区的强冷空气在巴尔喀什湖一带堆积,并沿着亚洲中纬度西风带东移,与副高西北侧边缘的暖湿气流在陕西上空相汇,因此造成2010年陕西盛夏极端降水天气频繁发生。

7 00 hPa高空水汽输送主要来自中国南海,并通过副高外围的西南气流输送到陕西,由于印缅槽不存在,孟加拉湾的水汽在700 hPa对陕西降水贡献相对较小;而在850 hPa上,中国南海的水汽输送明显,并通过了显著性检验。

赤道太平洋El Niño事件结束后,进入La Niña事件当年,陕西盛夏降水易偏多。

盛夏降水量年代际变化表明,陕西关中、陕南2010年盛夏降水处于多雨时期,陕北则处于年代际变化的少雨期。所以,盛夏降水的年代际变化是近年来陕西关中、陕南易出现暴雨洪涝的气候背景。

| [1] | 白爱娟, 施能. 2004. 东亚冬、夏季风强度指数及其与陕西降水变化的关系 [J]. 南京气象学院学报, 27 (4): 519-526. Bai Aijuan, Shi Neng. 2004. East-Asian winter/summer monsoon intensity indexes and their relationship with precipitation in Shaanxi Province [J]. Journal of Nanjing Institute of Meteorology (in Chinese), 27 (4): 519-526. |

| [2] | 白虎志, 董文杰. 2004. 华西秋雨的气候特征及成因分析 [J]. 高原气象, 23 (6): 884-889. Bai Huzhi, Dong Wenjie. 2004. Climate features and formation causes of autumn rain over southwest China [J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 23 (6): 884-889. |

| [3] | 陈洪滨, 范学花. 2011. 2010年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾 [J]. 气候与环境研究, 17 (3): 789-804. Chen Hongbin, Fan Xuehua. 2011. Some extreme events of weather, climate and related phenomena in 2010 [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 17 (3): 789-804. |

| [4] | 郝立生, 丁一汇. 2012. 华北降水变化研究进展 [J]. 地理科学进展, 31 (5): 593-601. Hao Lisheng, Ding Yihui. 2012. Progress of precipitation research in North China [J]. Progress in Geography (in Chinese), 31 (5): 593-601. |

| [5] | 胡娟, 严华生. 2012. 南半球西风指数变化与中国夏季降水的关系 [J]. 气候与环境研究, 17 (2): 223-232. Hu Juan, Yan Huasheng. 2012. The relationship between the variation of zephyr index in the Southern Hemisphere and the rain patterns in China during summer [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 17 (2): 223-232. |

| [6] | 黄荣辉, 陈栋, 刘永. 2012. 中国长江流域洪涝灾害和持续性暴雨的发生特征及成因 [J]. 成都信息工程学院学报, 27 (1): 1-19. Huang Ronghui, Chen Dong, Liu Yong. 2012. Characteristics and causes of the occurrence of flooding disaster and persistent heavy rainfall in the Yangtze River Valley of China [J]. Journal of Chengdu University of Information Technology (in Chinese), 27 (1): 1-19. |

| [7] | 刘芸芸, 张雪芹, 孙杨. 2011. 全球变暖背景下西北干旱区雨季的降水时空变化特征 [J]. 气候变化研究进展, 7 (2): 97-103. Liu Yunyun, Zhang Xueqin, Sun Yang. 2011. Spatiotemporal variations of rainy season precipitation in northwest China arid region under global warming [J]. Advances in Climate Change Research (in Chinese), 7 (2): 97-103. |

| [8] | 宋帅, 鞠永茂, 王汉杰. 2008. 有序人类活动造成的土地利用变化对区域降水的可能影响 [J]. 气候与环境研究, 13 (6): 759-774. Song Shuai, Ju Yongmao, Wang Hanjie. 2008. Possible impacts of land use change on regional rainfall associated with orderly human activities [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 13 (6): 759-774. |

| [9] | 王会军. 2000. 关于我国几个大水年大气环流特征的几点思考 [J]. 应用气象学报, 11 (增刊): 79-86. Wang Huijun. 2000. Characteristics of the atmospheric general circulation in three flood years in China [J]. Quarterly Journal of Applied Meteorology (in Chinese), 11 (Suppl.): 79-86. |

| [10] | Wang H J, Matsuno T, Kurihara Y. 2000. Ensemble Hindcast experiments for the flood period over China in 1998 by use of the CCSR/NIES atmospheric general circulation model [J]. J. Meteor. Soc. Japan, 78 (4): 357-365. |

| [11] | Wang H J, Sun J Q, Chen H P, et al. 2012. Extreme climate in China: Facts, simulation and projection [J]. Meteorologische Zeitschrift, doi: 10.1127/0941-2948/2012/0330. |

| [12] | 肖科丽, 赵国令, 王越, 等. 2006. 陕西汛期降水时空分布及典型旱涝年环流特征 [J]. 气象科技, 34 (4): 410-414. Xiao Keli, Zhao Guoling, Wang Yue, et al. 2006. Spatial and temporal distribution of rainfall in flood season and circulation characteristics in canonical drought/flood years in Shaanxi Province [J]. Meteorological Science and Technology (in Chinese), 34 (4): 410-414. |

| [13] | 肖科丽, 赵国令, 方建刚, 等. 2008. 影响陕西汛期降水空间分布的强信号 [J]. 气象科技, 36 (4): 400-403. Xiao Keli, Zhao Guoling, Fang Jiangang, et al. 2008. Characteristic analysis of strong signals influencing spatial distribution of rainfall during flood season in Shaanxi [J]. Meteorological Science and Technology (in Chinese), 36 (4): 400-403. |

| [14] | 于淑秋, 林学椿, 徐祥德. 2003. 我国西北地区近50年降水和温度的变化 [J]. 气候与环境研究, 8 (1): 9-18. Yu Shuqiu, Lin Xuechun, Xu Xiangde. 2003. The climatic change in northwest China in recent 50 years [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 8 (1): 9-18. |

| [15] | 翟盘茂, 潘晓华. 2003. 中国北方近50年温度和降水极端事件变化 [J]. 地理学报, 58 (S1): 1-10. Zhai Panmao, Pan Xiaohua. 2003. Change in extreme temperature and precipitation over northern China during the second half of the 20th century [J]. Acta Geographica Sinica (in Chinese), 58 (S1): 1-10. |

| [16] | 张宏平, 徐小红. 1997. 厄尔尼诺事件与陕西夏季降水及历史旱涝 [J]. 陕西气象, (1): 18-21. Zhang Hongping, Xu Xiaohong. 1997. |

| [17] | Relationship between El Niño events and summer rainfall and historical drought/flood pattern in Shaanxi [J]. Journal of Shaanxi Meteorology (in Chinese), (1): 18-21. |

| [18] | 赵传成, 王雁, 丁永建, 等. 2011. 西北地区近50年气温及降水的时空变化 [J]. 高原气象, 30 (2): 385-390. Zhao Chuancheng, Wang Yan, Ding Yongjian, et al. 2011. Spatial-temporal variations of temperature and precipitation in northern China in recent 50 years [J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 30 (2): 385-390. |

| [19] | 赵俊虎, 封国林, 王启光, 等. 2011. 2010年我国夏季降水异常气候成因分析及预测 [J]. 大气科学, 35 (6): 1069-1078. Zhao Junhu, Feng Guolin, Wang Qiguang, et al. 2011. Cause and prediction of summer rainfall anomaly distribution in China in 2010 [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 35 (6): 1069-1078. |

| [20] | 赵振国. 1999. 中国夏季旱涝及环境场 [M]. 北京: 气象出版社. Zhao Zhenguo. 1999. China Summer Drought/Flood Pattern and Its Environmental Fields (in Chinese) [M]. Beijing: China Meteorological Press. |

| [21] | 赵宗慈, 丁一汇, 徐影, 等. 2003. 人类活动对20世纪中国西北地区气候变化影响检测和21世纪预测 [J]. 气候与环境研究, 9 (1): 26-34. Zhao Zongci, Ding Yihui, Xu Ying, et al. 2003. Detection and prediction of climate change for the 20th and 21st century due to human activity in northwest China [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 9 (1): 26-34. |

| [22] | Zhu Y L, Wang H J, Zhou W, et al. 2011. Recent changes in the summer precipitation pattern in East China and the background circulation [J]. Climate Dyn., 36 (7-8): 1463-1473, doi: 10.1007/s00382-010-0852-9. |

| [23] | 朱玉祥, 丁一汇. 2007. 青藏高原积雪对气候影响的研究进展和问题 [J]. 气象科技, 35 (1): 1-8. Zhu Yuxiang, Ding Yihui. 2007. Influences of snow cover over Tibetan Plateau on weather and climate: Advances and problems [J]. Meteorological Science and Technology (in Chinese), 35 (1): 1-8. |

2014, Vol. 19

2014, Vol. 19