2 中山大学, 珠海519082

2 Sun Yat-Sen University, Zhuhai 519082

随着全球经济的快速发展,工业化和城市化进程极大地丰富了人们物质生活的同时,也带来了许多诸如工业废水、空气污染、噪声污染、气候变暖等环境问题(Arnfield,2003)。城市化进程改变了下垫面性质和结构,土壤、水面以及植被类型下垫面逐渐减少,取而代之的是由水泥、沥青以及金 属混合物组成的下垫面。另一方面,人类活动直 接向城市冠层直接排放热量的同时,人为排放的CO2、CH4等温室气体增加了近地层大气对地表长波辐射的吸收,使得城市下垫面近地层大气温度升高。城市下垫面属性的改变和人类活动使得城市下垫面近地层大气温度明显高于外围郊区的现象(Oke,1982),产生所谓的城市热岛(Urban Heat Isl and ,UHI)效应。

人们对城市热岛的关注始于19世纪30年代(Howard,1833),直至城市热岛的概念明确提出来以后(Manley,1958),国内外学者对城市热岛效应作了大量的研究,并取得了许多有意义的结论。例如,城市热岛效应使得城市地区降雨量增加,使得城市水文特征发生变化(Bornstein and Lin,2000)。城市热岛现象有可能形成热岛环流,使得污染物在城市地区聚集,能见度和空气质量变差,对人类的健康产生危害(Fern and o et al.,2001)。由于城市热岛的存在,城市地区高温日数增多、极端最高气温上升、高温持续时间增长,使得城市高温热浪灾害出现的频率增加(Palecki et al.,2001)。城市热岛的生成、发展和消亡与气象要素密切相关。风速改变了城市地区的通风状况,而云量改变了城市地表的辐射平衡特征,因此两者是城市热岛的重要影响因子(Morris and Simmonds,2001)。我国对城市热岛的研究起步于20世纪80年代,主要集中在北京(周明煜等,1980;王喜全等,2006)、上海(周淑贞和张超,1982)、广州(江学顶等,2007)、南京(邱新法等,2008)等大中城市。例如,周明煜等(1980)分析研究了北京地区城市热岛水平分布和热岛环流的基本特征,发现北京城市热岛绝大部分出现在晴天无风或微风的日子,风速增大使得城市热岛强度减弱。随着观测仪器和计算机技术的日益进步,城市热岛的研究方法从传统的地面气象观测,扩展至遥感反演和数值模拟。王文杰等(2006)利用卫星遥感资料分析了北京城市规模的变化、空间布局特征和土地利用类型的变化与城市热岛的关系,指出城市区域绿地不足是造成城市热岛效应的重要原因。张璐等(2011)利用WRF/Noah/UCM(Weather Research and Forecasting model/Noah l and surface hydrolongy model/Urban Canopy Model)耦合模式模拟了夏季长三角城市群热岛效应及其对大气边界层影响,发现城市群热岛存在明显的日变化特征以及由城市热岛产生的局地环流。然而,目前城市热岛效应的研究还存在很大的局限性:传统的地面气象观测的方法受到站台布点的影响,空间分辨率不足;遥感反演和数值模拟的方法还存在较大的不确定性(寿亦萱和张大林,2012;白杨等,2013)。因此,Arnfield(2003)在总结城市气候研究工作和展望中,仍然将城市热岛效应列为当前城市气候研究中重要的课题。

昆明市是我国西南地区第三大特大城市(仅次于成都、重庆)。近年来,由于昆明的经济发展迅速,城市人口快速增长,城市化和工业化进程使得城市热岛效应日益显著。张一平等(2002)利用2000年11月4日和5日昆明城内外5个50 m垂直观测点资料研究了昆明城市热岛效应立体分布特征,发现昆明城市在地面和城市上空均存在城市热岛,城市热岛效应最大值中心呈现随高度增高而偏移现象。陈艳等(2012)等主要利用城区站昆明站、乡村站太华山站(昆明地区高山站)1971~2008年资料分析了昆明城市热岛变化特征,结果表明昆明城区和郊县气温具有相似的变化规律,但趋势和强度有所差异。赵庆由和明庆忠(2010)利用昆明及周边呈贡、安宁、嵩明3个1987~2006年逐年的年平均、最高和最低年平均气温资料简单分析了城区和周围站点的气温变化差异和趋势,讨论了城区面积、人均GDP和城镇人口密切相关。

以上研究对昆明热岛研究进行了有益的尝 试,并给出了部分有意义的成果。由于资料限制,研究存在资料时间短(如2日的近地垂直观测分析)、所用站点少(甚至是单一城区站与单一乡村站比对)和年尺度资料分析等的众多遗憾。因此目前对于昆明城市热岛的研究尚有很多不足,本文利用2004~2012年昆明地区10个自动气象站日观测资料分析研究昆明城市热岛的水平分布特征、变化趋势和影响因子,以期弥补现有研究的不足。本文的研究结果对城市气候研究、城市规划等研究提供参考依据。

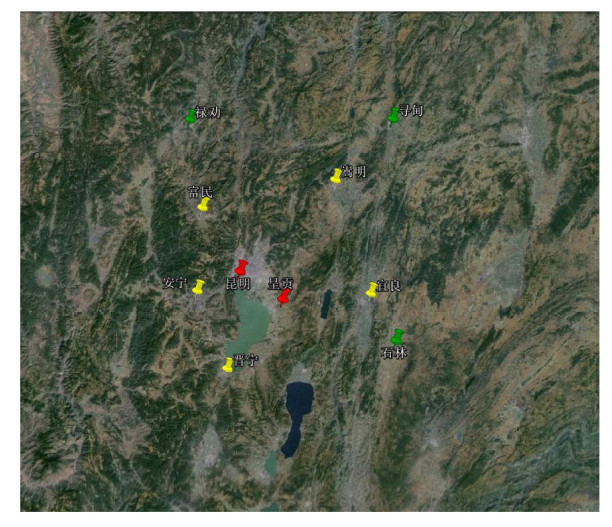

2 资料和方法本文分析的观测资料来自昆明市自动气象站,选取的站点共有10个。各自动气象站地理位置如图 1所示。表 1给出了各个站点的具体信息,人口资料来源于昆明市第六次全国人口普查数据。根据人口以及离主城区距离综合考虑后,将站点划分为3种类型:城区站(昆明,代表主城区)、近郊站(包括嵩明、宜良、富民、呈贡、安宁、晋宁,代表中小城镇)和远郊站(包括石林、禄劝、寻甸,代表乡村)。过去的研究表明(陈艳等,2012),乡村站点的选取对研究结果有较大的影响,本文所选的3个远郊站所在区域人口相对较少并且离昆明主城区距离较远,能较好地代表昆明周边乡村的特征。本文将观测到的气温序列按照中国气象局地面气象数据质量控制规范进行质量控制,并人工剔除明显不合理的资料。个别站点由于迁址造成气温数据不连续问题,本文也对其进行了修正。由于不同的站点海拔高度有一定的差异,本文对气温资料按段旭等(2011)计算的气温递减率(0.51 °C/100 m)订正到与昆明站同一海拔高度,以消除海拔高度对气温的影响。本文将城市热岛强度UHI定义为城区站多站平均气温Tu与远郊站多站平均气温Ts的差值,即:UHI = Tu-Tu。

| 图 1 昆明市自动气象站地理位置分布(红色代表城区站,黄色代表近郊站,绿色代表远郊站,地图来源于Google Earth) Fig. 1 Geographical distribution of the automatic weather stations in Kunming(red marks indicate urban stations,yellow marks indicate suburban stations,and green marks indicate the outer suburban stations; source: Google Earth) |

| 表 1 昆明市各自动气象站信息概况Table 1 Information of the automatic weather stations in Kunming |

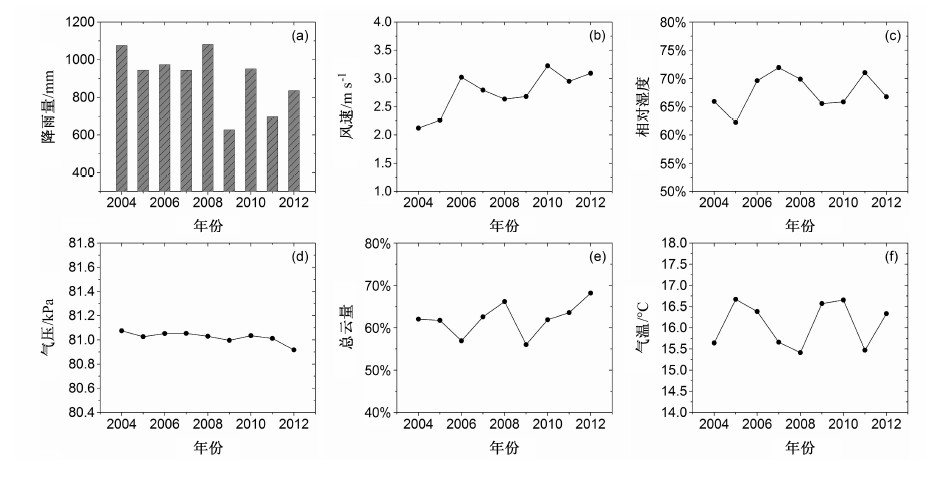

昆明位于我国西南地区云贵高原中部,南濒滇池,三面环山,地形较复杂。昆明地区属于亚热带季风气候,夏无酷暑,冬无严寒,四季如春。以昆明站为例,2004~2012年基本气象要素各年平均值变化状况如图 2所示。该时段内,昆明年平均降雨量为903.4 mm,2009~2012年平均降雨量(777.9 mm)对比前5年(2004~2008年,1003.8 mm)有明显的下降趋势。年平均风速为2.75 m s−1,并有逐年上升的趋势。年平均相对湿度为67.6%,表现为微弱的上升趋势。年平均气压为81.0 kPa,年际变化不大。总云量年平均值为62.1%,表现为微弱的上升趋势。昆明城区的气温年平均值为16.08 °C,利用最小二乘法拟合的气温年际变化率为0.01 °C,即0.1 °C(10 a)−1。与赵庆由和明庆忠(2010)的研究结果(1987~2006年昆明年平均气温15.7 °C)相比,本文研究时段内年平均气温上升了0.3 °C。另外,2004~2012年期间,近郊站的年平均气温为15.65 °C,远郊站的年平均气温为15.62 °C,两者与城区气温相差约0.4 °C。

| 图 2 昆明地区2004~2012年平均的(a)降雨量、(b)风速、(c)相对湿度、(d)气压、(e)总云量、(f)气温年平均值 Fig. 2 Annual averages of (a) precipitation,(b) wind speed,(c) relative humidity,(d) pressure,(e) total cloud,and (f) air temperature in the Kunming area during 2004-2012 |

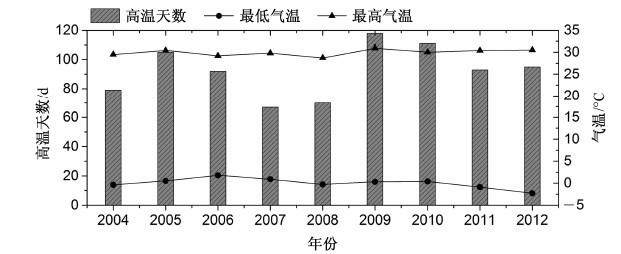

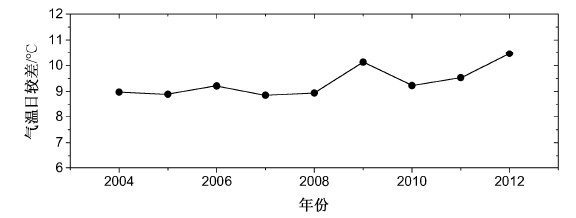

图 3给出了昆明主城区最高气温、最低气温以及高温天数年际变化。这里高温天数指最高气温大于25 °C的天数。观测时段内,昆明主城区年最高气温为30.9 °C,年最低气温为-2.3 °C。最高气温和最低气温没有显著的年际变化。高温天数的变化范围从67 d(2007年)至118 d(2009年),平均值为92 d。高温天数的年际变化趋势表现为2007年、2008年出现一个低谷,其他年份高温天数较多。高温天数在后5年平均值为97 d,高于前4年(86 d),总体上有上升的趋势。图 4给出了昆明主城区气温日较差年平均值。年平均日较差表现出逐渐上升的趋势,2012年平均日较差达10.5 °C。

| 图 3 昆明主城区最高/最低气温以及高温天数年际变化 Fig. 3 Interannual variation of maximum and minimum temperature, and the number of high temperature days in the Kunming area |

| 图 4 昆明主城区气温日较差的年际变化 Fig. 4 Interannual variation of the temperature diurnal range in the main urban region of Kunming |

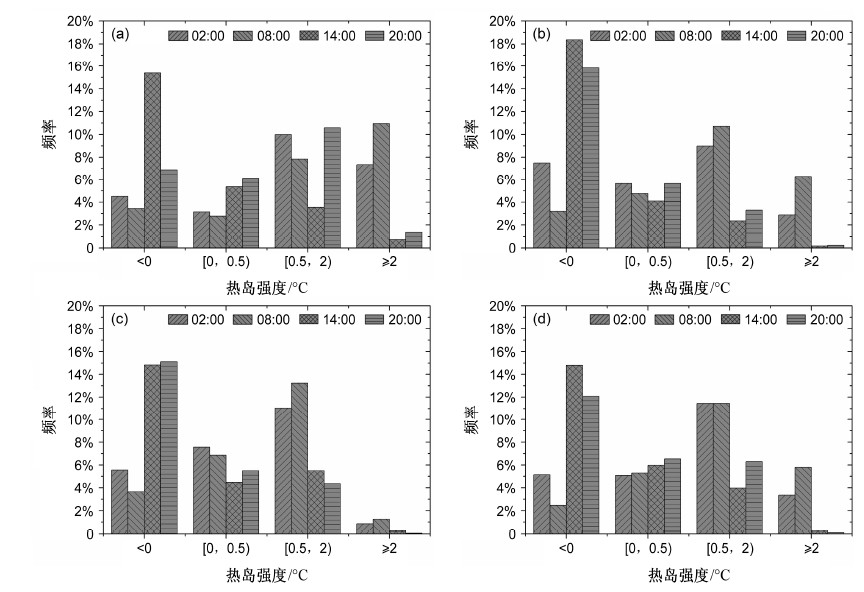

图 5给出了昆明城市热岛强度平均值的日和季节变化特征。为方便讨论,这里将城市热岛强度在某一时段的平均值表示为$\overline {{U_{HI}}} $。在日尺度上,$\overline {{U_{HI}}} $在夜间较强,白天较弱。各个季节$\overline {{U_{HI}}} $均在早上08:00(北京时间,下同)达到最大值,并出现明显“热岛”现象;在午后14:00城市热岛减弱或消失,甚至出现城市气温低于郊区,即“冷岛”现象。午后“冷岛”现象可能与城市热容量、城市污染有关。热容量方面,由于城市有大量立体错落的高大建筑群,热容量大,其对午后太阳辐射加热相自然比没有太多建筑的郊区的升温相应要慢。因此城区升温慢、郊区升温快,当郊区气温高于城区后即出现午后的城市“冷岛”。实质上,城区升温、降温均比郊区要缓慢(周淑贞和束炯,1994)。另外,“冷岛”现象的出现可能是由于城市空气中污染物浓度比郊区大,使得到达地面的太阳短波辐射减少,使城市气温反而低于郊区。在季节尺度上,城市热岛在各个季节均存在,只是强度不同。$\overline {{U_{HI}}} $表现为冬季最强,春、秋季次之,夏季最弱。冬季早上08:00 $\overline {{U_{HI}}} $最大值为1.63 °C,夏季则为0.81 °C。$\overline {{U_{HI}}} $极端最大值为6.4 °C。各个季节城市热岛强度的频率分布如图 6所示。这里将$\overline {{U_{HI}}} $>2 °C定义为强热岛,0.5 °C<$\overline {{U_{HI}}} $<2 °C定义为弱热岛,$\overline {{U_{HI}}} $<0.5 °C定义为无热岛。强热岛主要出现在冬季早上08:00,出现频率达11%。弱热岛主要出现在夏季早上08:00,出现的频率约为13%。值得注意的是,“冷岛”现象($\overline {{U_{HI}}} $<0 °C)主要出现在春季午后时段。

| 图 5 昆明主城区平均城市热岛强度的日变化和季节变化 Fig. 5 Diurnal and seasonal variations of average urban heat isl and intensity in the main urban region of Kunming |

| 图 6 昆明主城区(a)冬季、(b)春季、(c)夏季、(d)秋季城市热岛强度的频率分布 Fig. 6 Frequency distribution of the urban heat island intensity for (a) winter, (b) spring, (c) summer, and (d) autumn in the main urban region of Kunming |

昆明城市热岛强度年平均值及其变化趋势如图 7所示。根据以上分析可知,城市热岛强度最大值出现在早上08:00,因此下文只分析08:00的城市热岛强度平均值。昆明2004~2012年城市热岛强度多年平均值为1.27 °C,并且表现为逐年递减的趋势。进一步分析气象要素与城市热岛强度的关系,发现城市热岛强度与风速、相对湿度、气压月平均值相关性不大,但其与总云量月平均值存在较显著的相关性(图 8)。图 7和图 8d利用最小二乘法拟合的趋势线均通过了0.01显著性水平检验。由此可推断,2004~2012年昆明城市热岛强度减弱的趋势主要是由于总云量的增加造成的。云量的增加使得城市下垫面地表短波和长波辐射支出均减少,造成城乡温差缩小。城市热岛强度随着云量的增加而减小的结论与过去研究结果一致(Morris and Simmonds,2001;王喜全等,2006)。

| 图 7 昆明城市热岛强度年平均值变化趋势 Fig. 7 Variation trend of the annual average urban heat island intensity in Kunming |

| 图 8 气象要素与城市热岛强度的相关性(气象要素与城市热岛强度均为08:00数据):(a)风速;(b)相对湿度;(c)气压;(d)总云量 Fig. 8 Correlation between meteorological variables and the urban heat island intensity (all data are from 0800 LST):(a) Wind speed;(b) relative humidity;(c) pressure;(d) total cloud |

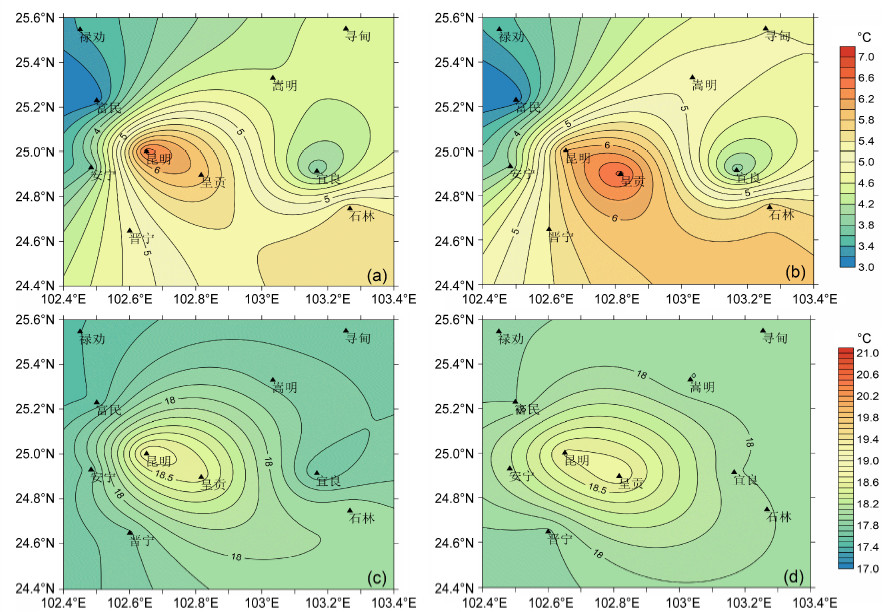

图 9给出了昆明城市经过海拔订正的地表气温水平分布。由图分析可见,在冬季,2004~2007年昆明城市热岛中心主要分布在主城区,昆明城市热岛水平分布呈现为昆明至呈贡方向椭圆形的区域。2008年以后城市热岛面积不断扩大,中心出现向呈贡、石林一带偏移的现象。具体地看,可由冬季6 °C线变化得到直观的反映。2004~2007年高于6 °C的区域为昆明主城及周边地区,昆明主城是相对的“高”温中心,即热岛中心;而在2008~2012年,6 °C闭合线的空间范围明显扩大,同时相对的“高”温中心偏移至呈贡,呈贡成为新的热岛中心。对于夏季,城市热岛空间分布有类似的变化。2004~2007年夏季昆明城市热岛中心在主城区,形状与冬季类型,只是等温线的梯度变小,即夏季城市热岛强度相对较弱。2008年以后,热岛面积同样表现出扩大的趋势,昆明主城区和呈贡均在城市热岛的中心。夏季的以上变化也可以由夏季18.5 °C线变化得到直观的反映。2004~2007年高于18.5 °C的区域为昆明主城—呈贡的较小范围内,热岛中心位于昆明主城;而2008~2012年,18.5 °C闭合线空间范围明显扩大,同时热岛中心偏移至呈贡。值得指出的是,宜良和富民表现为相对的“冷岛”,而且2004~2007年与2008~2012年相比,其“冷岛”现象变化不明显,这可能与城市发展速度有关。呈贡由于2008年后作为昆明行政中心建设,发展速度远快于富民、宜良,同时呈贡快速的城市发展也可能是导致热岛偏移的主要原因。

| 图 9 昆明城市(a、b)冬季、(c、d)夏季地面气温水平分布:(a、c)2004~2007年平均;(b、d)2008~2012年平均 Fig. 9 Distribution of air temperature in Kunming in (a, b) winter and (c, d) summer: (a, c) 2004–2007 average; (b, d) 2008–2012 average |

上述的分析结果表明近年来昆明周边中小城镇经济和人口迅速发展,特别是呈贡县所在的区域城市热岛效应不断增强。图 10给出了呈贡县与远郊站对比的城市热岛强度变化曲线,呈贡县城市热岛效应具有逐年升高的趋势,与上述分析结果一致。

| 图 10 呈贡县热岛强度年际变化 Fig. 10 Interannual variation of the urban heat island intensity in Chenggong |

本文利用昆明地区共10个自动气象站2004~2012年连续观测的气温序列,选取石林、禄劝、寻甸作为乡村对比站,分析了昆明地区城市热岛的水平分布、日和季节变化特征、变化趋势及其影响因子。得到的主要结论如下:

(1)昆明城区的年平均气温为16.08 °C,与过去20年相对升高了0.3 °C。城区年最高气温为30.9 °C,年最低气温为-2.3 °C。大于25 °C的高温天数总体上有上升的趋势。年平均日较差最大值为10.5 °C,同样表现为逐年上升的趋势。

(2)昆明城市热岛强度具有明显的日变化,夜间较强,白天较弱。城市热岛强度一般在早上08:00达到最大值,在午后14:00减弱或消失。城市热岛强度在冬季最强,春、秋季次之,夏季最弱。强热岛一般出现在冬季的早上。

(3)昆明城市热岛强度多年平均值为1.27 °C,在2004~2009年期间表现为逐年递减的趋势。昆明城市热岛强度年际变化的主要影响因子是云量,其出现减弱的趋势主要是由于总云量的增加引起的。

(4)过去(2004~2007年)昆明城市热岛中心主要分布在主城区,城市热岛水平分布呈现为昆明至呈贡方向椭圆形的区域。2008年以后,由于中小城镇经济和人口的迅速发展,昆明城市热岛面积不断扩大,并出现热岛中心向呈贡、石林一带偏移的现象。

| [1] | Arnfield A J. 2003. Two decades of urban climate research: A review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island [J]. International Journal of Climatology, 23: 1-26, doi: 10.1002/joc.859. |

| [2] | 白杨, 王晓云, 姜海梅, 等. 2013. 城市热岛效应研究进展 [J]. 气象与环境学报, 29 (2): 101-106. Bai Yang, Wang Xiaoyun, Jiang Haimei, et al. 2013. Progress of urban heat island effect [J]. Journal of Meteorology and Environment (in Chinese), 29 (2): 101-106. |

| [3] | Bornstein R, Lin Q L. 2000. Urban heat islands and summertime convective thunderstorms in Atlanta: Three case studies [J]. Atmos. Environ., 34: 507-516, doi: 10.1016/S1352-2310(99)00374-X. |

| [4] | 陈艳, 段旭, 董文杰, 等. 2012. 昆明地区城市热岛效应的再分析 [J]. 高原气象, 31 (6): 1753-1760. Chen Yan, Duan Xu, Dong Wenjie, et al. 2012. Reanalysis on the urban heat island effect in Kunming [J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 31 (6): 1753-1760. |

| [5] | 段旭, 陶云, 段长春. 2011. 云南省细网格气候区划及气候代表站选取[J]. 大气科学学报, 34 (3): 336-342. Duan Xu, Tao Yun, Duan Changchun. 2011. A fine mesh climate division and the selection of representative climate stations in Yunnan province [J]. Transactions of Atmospheric Sciences (in Chinese), 34 (3): 336-342. |

| [6] | Fernando H J S, Lee S M, Anderson J, et al. 2001. Urban fluid mechanics: Air circulation and contaminant dispersion in cities [J]. Environmental Fluid Mechanics, 1: 107-164, doi: 10.1023/A:1011504001479. |

| [7] | Howard L. 1833. Climate of London deduced from meteorological observation [J]. Harvey and Darton, 1(3): 1-24. |

| [8] | 江学顶, 夏北成, 郭泺, 等. 2007. 广州城市热岛空间分布及时域—频域多尺度变化特征 [J]. 应用生态学报, 18 (1): 133-139. Jiang Xueding, Xia Beicheng, Guo Luo, et al. 2007. Characteristics of multi-scale temporal-spatial distribution of urban heat island in Guangzhou [J]. Chinese Journal of Applied Ecology (in Chinese), 18 (1): 133-139. |

| [9] | Manley G. 1958. On the frequency of snowfall in metropolitan England [J]. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 84: 70-72, doi: 10.1002/qj.49708435910. |

| [10] | Morris C J G, Simmonds I, Plummer N. 2001.Quantification of the influences of wind and cloud on the nocturnal heat island of a large city [J]. J Appl Meteorol, 40: 169-182 |

| [11] | Oke T R. 1982. The energetic basis of the urban heat island[J]. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 108: 1-24, doi: 10.1002/qj.49710845502. |

| [12] | Palecki M A, Changnon S A, Kunkel K E. 2001. The nature and impacts of the July 1999 heat wave in the Midwestern United States: Learning from the lessons of 1995 [J]. Bull. Amer. Meteor. Soc., 82: 1353-1367, doi: 10.1175/1520-0477(2001)082<1353:TNAIOT>2.3.CO;2. |

| [13] | 邱新法, 顾丽华, 曾燕, 等. 2008. 南京城市热岛效应研究 [J]. 气候与环境研究, 13 (6): 807-814. Qiu Xinfa, Gu Lihua, Zeng Yan, et al. 2008. Study on urban heat island effect of Nanjing [J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 13 (6): 807-814, doi: 10.3878/j. issn.1006-9585.2008.06.12. |

| [14] | 寿亦萱, 张大林. 2012. 城市热岛效应的研究进展与展望 [J]. 气象学报, 70 (3): 338-353. Shou Yixuan, Zhang Dalin. 2012. Recent advances in understanding urban heat island effects with some future prospects[J]. Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 70 (3): 338-353. |

| [15] | 王文杰, 申文明, 刘晓曼, 等. 2006. 基于遥感的北京市城市化发展与城市热岛效应变化关系研究 [J]. 环境科学研究, 19 (2): 44-48. Wang Wenjie, Shen Wenming, Liu Xiaoman, et al. 2006. Research on the relation of the urbanization and urban heat island effect changes in Beijing based on remote sensing [J]. Research of Environmental Sciences (in Chinese), 19 (2): 44-48. |

| [16] | 王喜全, 王自发, 郭虎. 2006. 北京“城市热岛”效应现状及特征 [J]. 气候与环境研究, 11 (5): 627-636. Wang Xiquan, Wang Zifa, Guo Hu. 2006. The study of the urban heat island in Beijing city[J]. Climatic and Environmental Research (in Chinese), 11 (5): 627-636, doi: 10.3878/j.issn.1006-9585.2006.05.07. |

| [17] | 张一平, 何云玲, 马友鑫, 等. 2002. 昆明城市热岛效应立体分布特征 [J]. 高原气象, 21 (6): 604-609. Zhang Yiping, He Yunning, Ma Youxin, et al. 2002. Characteristics of vertical distribution of urban heatisland effect in Kunming city [J]. Plateau Meteorology (in Chinese), 21 (6): 604-609. |

| [18] | 张璐, 杨修群, 汤剑平, 等. 2011. 夏季长三角城市群热岛效应及其对大气边界层结构影响的数值模拟 [J]. 气象科学, 31 (4): 431-440. Zhang Lu, Yang Xiuqun, Tang Jianping, et al. Simulation of urban heat island effect and its impact on atmospheric boundary layer structure over Yangtze River Delta region in summer [J]. Journal of the Meteorological Sciences (in Chinese), 31 (4): 431-440. |

| [19] | 赵庆由, 明庆忠. 2010. 近20年来昆明市城市化进程对城市热岛效应的影响研究 [J]. 云南地理环境研究, 22 (4): 87-92. Zhao Qingyou, Ming Qingzhong. 2010. The research of city hot island effect on Kunming's urbanization process in the recent 20-year [J]. Yunnan Geographic Environment Research (in Chinese), 22 (4): 87-92. |

| [20] | 周明煜, 曲绍厚, 李玉英, 等. 1980. 北京地区热岛和热岛环流特征 [J].环境科学, 1 (5):12-18. Zhou Mingyu,Qu Shaohou, Li Yuying, et al.1980. Urban heat island and its circulation characteristics on Beijing [J]. Environmental Science (in Chinese), 1 (5): 12-18 |

| [21] | 周淑贞, 张超. 1982. 上海城市热岛效应 [J]. 地理学报, 37 (4): 372-382. Zhou Shuzhen, Zhang Chao. 1982. On the Shanghai urban heat island effect[J]. Acta Geographica Sinica (in Chinese), 37 (4): 372-382. |

| [22] | 周淑贞, 束炯. 1994. 城市气候学 [M]. 北京: 气象出版社, 194-206. Zhou Shuzhen, Su Jiong. 1994. City of Climatology (in Chinese) [M]. Beijing: China Meteorological Press, 194-206. |

2015, Vol. 20

2015, Vol. 20