2 南京大学大气科学学院, 南京 210093

2 School of Atmospheric Sciences, Nanjing University, Nanjing 210093

在工商业发达、人口密集的城市地区,能源消耗、机动车尾气排放和人体新陈代谢产生的热量进入大气,会对局地气候和空气质量产生重要影响(Oke,1988; Taha,1997)。多年的研究结果表明,上述人为热排放会影响城市大气边界层的热力学特性,是导致城市热岛形成的重要因素之一(Khan and Simpson, 2001; Block et al., 2004; Fan and Sailor, 2005; Xie et al., 2015)。因此,研究人为热的排放特征有利于揭示人类活动对地表能量平衡的影响,正确估计人为热排放量有助于提高城市气象和空气质量模拟的准确度(Xie et al., 2015)。

过去,国内外学者已经对不同尺度和不同地区的人为热排放量进行了定量研究。例如,Flanner(2009)、石广玉等(2010)估计了全球尺度人为热排放,认为全球平均值约为0.028 W/m2。谢旻等(2015)研究了中国人为热问题,发现1985~2013年平均排放通量从0.09 W/m2增长到了0.38 W/m2。在城市尺度上,Ichinose et al.(1999)估计得到东京城区的平均值在冬季日间可达400 W/m2;Quah and Roth(2012)研究新加坡的商业区,发现其人为热排放最大值可达113 W/m2;Sailor and Lu(2004)对美国6个大城市的研究表明:人为热排放通量的夏季和冬季平均值分别达到60 W/m2和75 W/m2,峰值出现在早晚交通高峰。近年来,长江三角洲地区的人为热排放量急剧增长,引起了研究者的关注。陈兵等(2011)基于全国的估计结果,得到上海、江苏、浙江的平均排放通量分别为16.54、2.32、1.60 W/m2。何晓凤等(2007)估计了部分长三角城市的排放量,发现南京和杭州的平均值分别为40 W/m2和50 W/m2。陆燕等(2014)基于长三角经济区12个主要城市的统计数据估计了各城市的工业、交通、建筑和人体新陈代谢排放热,发现上海、苏州、无锡、杭州和南京的排放总量约占研究区域总量(1.4×1019 J/a)的71%。

江苏省地处长江三角洲地区,人口集中、城镇化发展迅速、经济高速发展、能源消费量不断增加。然而,在过去的研究中,研究者较少专门针对江苏省人为热排放进行估计,大多基于全国或区域的研究结果(陈兵等,2011;谢旻等,2015;朱宽广等,2015),或者仅针对江苏部分城市(何晓凤等,2007;陆燕等,2014)开展相关研究。由于所用的估计方法和统计资料(能源消耗项目分类、数据来源等)各不相同,上述关于江苏省的结果多有出入。此外,过去的人为热排放量估计工作大部分并未给出网格化排放清单,不能满足高时空分辨率的环境和气候研究需要。因此,为正确认识江苏省人为热排放特征、建立数值模拟所需的网格化数据,本文利用1990~2013年江苏省的能源消费统计资料以及部分年份网格化的人口数据,研究了江苏省高时空分辨率的人为热排放情况,探讨了其发展趋势。细致研究江苏省人为热的空间分布,合理估计其随时间的变化规律以及未来的发展趋势,对长江三角洲地区以及江苏省的环境与经济协调发展、城市合理布局、有效适应气候变化等工作有重要的学术意义和参考价值。

2 方法和数据本研究的区域覆盖(30.5°N~35.5°N,116°E~122°E),包括整个江苏省。估计人为热排放量时,研究区域分为144×120网格,网格分辨率为2.5′(纬度)×2.5′(经度)。在每个格点上计算年平均排放量,据此得到人为热排放的空间分布情况。基于Flanner(2009)、陈兵等(2011)、谢旻等(2015)的 工作,本研究将人为热分为能源消费和人体新陈代谢产生的热量两部分,每个格点上的具体计算公式如下:

| $Q = \frac{{\eta \times C \times ({M_{\rm{i}}} + {M_{\rm{v}}} + {M_{\rm{r}}} + {M_{\rm{o}}})}}{{t \times S}} + P \times {Q_{\rm{m}}}$ | (1) |

其中,Q是单个格点的人为热通量(单位:W/m2);η是格点上能源消费量对全省能源消费量的贡献率;C是单位标准煤释放的热量,基于前人研究(Flanner,2009; 谢旻等,2015)取值为2.927×107 J/kg;M是指在统计年份江苏省各项能源消费量,其中下标i、v、r、o分别表示工业、交通运输、生活消费和其它的能源消费量(来自相关统计数据,已换算成标准煤的消费量,单位:kg);t为统计时间(365×24×3600 s);P和S分别是格点上的人口数量和格点的面积(单位:m2);Qm是人体每天新陈代谢所释放的热通量,可以通过人在不同时刻新陈代谢率加权平均估算出来,每个格点上Qm的计算公式如下:

| ${Q_{\rm{m}}} = {Q_{\rm{d}}} \times {\eta _1} + {Q_{\rm{n}}} \times {\eta _2}$ | (2) |

其中,Qd、Qn分别是人体白天活动和晚上休息时的新陈代谢功率,η1和η2分别是白天和晚上对应的时间加权系数。基于Fanger(1972)和Guyton(1986)的研究结果,本研究对人们坐着、行走、剧烈活动和睡眠这四种状态取加权平均,得到白天每人新陈代谢的平均功率Qd为175 W,晚上每人新陈代谢平均功率Qn为75 W。按白天16 h和晚上8 h,得到时间加权系数η1和η2分别为0.667(16/24)和0.333(8/24)。

上述估算中,1990~2013年江苏省的能源消耗、经济、人口总量等数据来自《江苏省统计年鉴》(http://www.jssb.gov.cn/[2015-06-18]),同时还参考了江苏省重要城市(如南京等)的相关统计资料。当各项能源消耗数据(Mi、Mv、Mr、Mo)缺失时,本研究用总的能源消费量代替各项能源消费量总和(Mi+Mv+Mr+Mo)。1990、1995、2000、2005和2010年空间分布的人口数据资料来自于哥伦比亚大学的社会经济数据和应用中心,网格分辨率为2.5′(纬度)×2.5′(经度)。为保障空间分布数据的准确性,本研究对城市网格点的人口数据进行统计,若数值明显不同于统计年鉴的,将依据省市的人口统计数据对网格数据进行订正。

3 结果和讨论 3.1 江苏省人为热排放的时间变化特征图 1给出了江苏省1990~2013年人为热年均排放量的区域平均值和空间最大值的时间变化曲线,可见20多年来,该省的人为热排放不断增强。区域平均值和空间最大值的变化趋势基本一致,在2002年之前平缓增长、之后急速增加。区域平均值从1990年的0.59 W/m2增至2013年的2.85 W/m2,23年增长了接近4倍。空间最大值在2010年为50 W/m2,是1990年数值(5 W/m2)的10倍。何晓凤等(2007)研究发现,人为热源对清晨城市边界层逆温结构有破坏作用,会明显升高夜间近地层气温0.5~1.0 °C,南京人为热排放对城市热岛贡献率为29.6%;Flanner(2009)的研究指出,当格点的人为热通量超过3 W/m2时,会使格点处的年平均温度增加0.15 °C,行星边界层高度增加32 m。因此,江苏省的人为热排放不断增加,将对城市局地小气候和空气污染造成重要影响,甚至影响区域平均气温和边界层高度。

|

图 1 江苏省人为热年均排放量的区域平均值和空间最大值的时间变化曲线 Fig. 1 Temporal variations of area average and maximum of mean annual anthropogenic heat fluxes over Jiangsu Province |

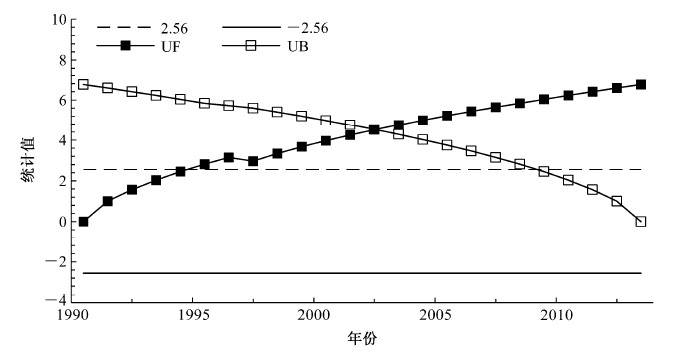

对江苏省人为热排放通量的变化趋势进行Mann-Kendall 检验(图 2),可见1995年后UF值开始超过0.001显著性水平的临界线(u0.001=2.56),表明江苏省人为热排放通量有显著的增长趋势。曲线UF和曲线UB的交点位置在2002年,也说明了江苏省人为热排放通量从2002年开始增长的趋势加快。这可能是由于2002年后经济快速发展、能源消耗量急速上升造成的。从《江苏省统计年鉴》(http://www.jssb.gov.cn/[2015-06-18])可以发现,1990~2002年江苏省能源消费的年平均增量仅为340万吨(标准煤),而2002~2013年间其年平均增量却高达1800万吨(标准煤)。

|

图 2 江苏省人为热的Mann-Kendall统计量曲线 Fig. 2 The curve from the Mann-Kendall method for the variation of anthropogenic heat emissions in Jiangsu Province |

表 1给出了江苏省的工业、交通和居民生活消费排放的人为热通量以及它们占总人为热排放的比例,可以看到3部分能源消费所产生的人为热通量也是逐年递增的,年均增幅都在10%左右。这主要是由近几十年江苏省的经济快速发展,工业能源需求增加,居民生活水平提高,机动车保有量增加等因素造成的。在江苏,工业、交通、居民能源消费排放一般占总人为热排放的80%以上,2005年之后占比更达到了90%。其中,占比最大的是工业能源消费产生的热量,其占比在2002年后开始增加,2007年达到峰值后又逐渐减少;而居民生活消费占比则保持长期增长的趋势,在2013年达到最大值8.2%;交通运输占比则稳定在5%左右,波动较小。各人为热分量排放占比的变化与江苏省经济发展中产业结构调整密切相关。随着经济发展,劳动力由第一产业向第二、三产业发展,并随着居民收入的增加,第三产业的比重不断增强,因此导致工业能源消耗排放的占比达到一定程度后会逐渐降低,而居民生活消费占比却逐渐增加。

|

|

表 1 江苏省工业、交通运输和居民生活消费产生的人为热通量及其占比 Table 1 The anthropogenic heat fluxes from industry, transportation, and living consumption in Jiangsu Province |

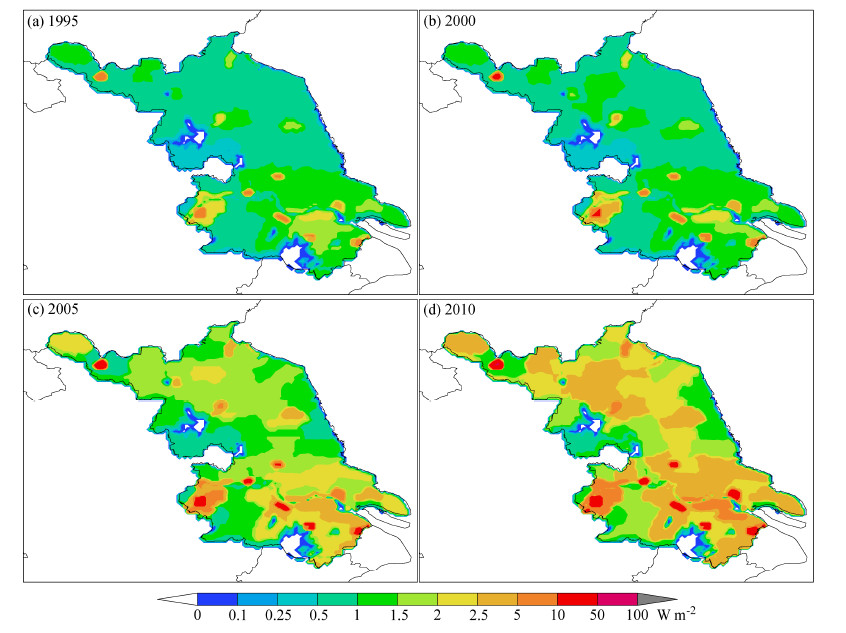

图 3给出了1995、2000、2005和2010年江苏省人为热排放量的空间分布情况,可见排放有明显的地区差异,并且全省各地的排放均呈增长趋势。在1995年(图 3a),全省人为热排放的空间差异性较小,大部分区域的人为热排放通量年均值都小于1.5 W/m2,大值区(>2 W/m2)主要分布在南京、扬州、泰州、常州、无锡、苏州、昆山、南通、徐州等城市地区。2000年(图 3b)江苏省年均人为热排放的空间分布与1995年分布非常类似,空间差异性也小,大值区主要集中在南部城市地区,南京、扬州、常州、无锡、昆山、徐州等城市城区平均人为热排放超过了5 W/m2。与1995年相比,2000年的数值总体上有所增加,但增量并不明显,对 照图 1也不难发现,1990~2002年这段时间全省平均人为热排放增长缓慢。然而,江苏北部的连云 港、盐城、淮安等城市开始有了明显的人为热排放(>2 W/m2)。

|

图 3 1995、2000、2005、2010 年江苏省人为热排放的空间分布 Fig. 3 Spatial distributions of anthropogenic heat flux over Jiangsu Province in 1995, 2000, 2005, and 2010 |

在2005年,伴随着经济快速发展,江苏省的人为热排放明显增强,成为了区域问题(图 3c)。特别是江苏南部,人为热排放大于5 W/m2的区域明显增多,南京、扬州、无锡、常州、苏州以及南通的人为热排放增长很快、部分城区排放通量已经超过了10 W/m2。同时,江苏北部地区的排放也有增加,大部分地区高于1.5 W/m2,徐州、淮安、宿迁、连云港、盐城等地均有超过2.5 W/m2的区域,特别是徐州城区、通量超过了10 W/m2。但总体上江苏北部的人为热排放明显小于南部地区。

在2010年,江苏省各地人为热通量基本在2.5 W/m2以上(图 3d)。整个江苏南部几乎都是人为热排放高值区。南京至上海沿线大部分区域人为热排放通量高于5 W/m2,主要城市附近数值大于10 W/m2。而在江苏北部,徐州是一个高值中心区、通量值大于10 W/m2,淮安、连云港是次高值区域、通量大于5 W/m2。总体上,江苏北部地区与南部地区的人为热排放通量均值更加接近。随着江苏省城市愈来愈密集,人为热排放的高值区域也会愈来愈多,大量连续的高值区可能会对整个中国东部地区的区域气候和环境空气质量产生较大影响。

3.3 江苏省人为热排放的未来发展趋势近些年,中国经济告别了高速增长阶段、进入稳定调整期。经济结构调整取得了显著成绩,GDP依然能实现7%左右的增长目标。依据此发展速度,本研究分析了江苏省人为热排放的未来发展趋势。假设2000年后能源消费的增长趋势不变,则江苏省的能源消费E(单位:万吨标准煤)与时间t(t=年份-1999)之间的关系可以通过下面的拟合公式得到:

| $E = 1834 \times t + 5325.$ | (3) |

同理,假设人口的增长趋势也不变,则江苏省人口数量Y(万人)随时间t的变化可由下式得到:

| $Y = {\rm{ }}51 \times t + 7273.$ | (4) |

根据公式(3)和公式(4)可以分别预计江苏省未来的能源消耗总量以及人口数量,进而由公式(1)和公式(2)估算得到2030年和2050年江苏省的平均人为热通量将分别达到5.7 W/m2和9.1 W/m2。

3.4 江苏省各城市城区人为热排放的时间变化特征及未来发展趋势根据江苏省各个城市的城区范围,在历年人为热排放网格化清单中取出对应格点数值并求平均,得到了各城市的人为热排放通量(如表 2所示)。其中,1990~2010年的排放量为3.2节中利用历史能耗及人口数据估计得到,2030年和2050年数据为利用3.3节中外推方法得到。由表 2可见,从1990~2010年,江苏各城市的人为热排放通量都有不同程度的增长。如前分析可知,随着经济的发展,人民生活以及工业生产等消耗的能源愈来愈多,而城市是人口集中的区域,因此城区人为热通量随着时间和经济发展持续上升。此外,从表 2还可以看到,1990~2000年江苏省各城市人为热排放通量都是稳步增长的、数值变化并不剧烈,而2005~2010年则增长非常迅速,年增长率明显高于1990~2000年,最高可达2 W m−2 a−1。这一现象主要与1998年的经济危机导致我国经济增长减速以及2001年我国加入世界贸易组织(World Trade Organization,WTO)后,经济又快速增长有关。

|

|

表 2 江苏主要城市城区的年均人为热通量 Table 2 The annual mean anthropogenic heat fluxes in the urban areas of the major cities in Jiangsu Province |

从2010年开始,江苏省很多城市城区的平均人为热排放通量已经超过了15 W/m2,人为热对环境和气候的影响作用已经不容忽视。而从表 2中各城市的未来人为热排放预测值来看,2050年江苏省大部分城市城区的数值将超过50 W/m2,而南京城区的人为热通量将超过100 W/m2。这些热量将会对江苏省区域的地面温度和边界层高度有重要影响,在未来区域气候和空气质量模拟中必须考虑这部分能量对模式模拟结果的影响。

4 结论(1) 基于1990~2013年能源消耗及人口资料,发现江苏省人为热排放量年均值一直稳步增长,从0.59 W/m2增至2.85 W/m2。2002年之前排放通量年增长率相对较小,之后随着经济快速发展、能耗急剧增加,人为热排放量迅速增长。

(2) 基于空间分布的人口资料分析江苏省人为热排放的分布特征,发现排放有明显的地区差异,高值区主要集中在江苏南部地区。2010年江苏省各地排放通量基本超过2.5 W/m2,江苏南部高值区成片、主要城市的排放通量均大于10 W/m2;在江苏北部,徐州、淮安、连云港等地的数值大于5 W/m2。

(3) 通过外推,发现未来2030年和2050年,江苏省的平均人为热通量将分别达到5.7 W/m2和9.1 W/m2。随着经济的发展,城市愈来愈密集,大量高值区相连,对江苏乃至整个中国东部的气候和大气环境会产生较大影响。

(4) 基于各城市的地理位置,统计得到江苏省各城市的城区人为热排放的变化特征及趋势,发现各地的排放量均逐年递增,在2010年大部分城市的数值都超过15 W/m2,未来部分城市的人为热排放通量将达到100 W/m2。因此,人为热的作用在城市气候及环境空气质量模拟中不容忽视。

| [] | Block A, Keuler K, Schaller E. 2004. Impacts of anthropogenic heat on regional climate patterns[J]. Geophys. Res. Lett., 31(12). DOI:10.1029/2004GL019852 |

| [] | 陈兵, 石广玉, 戴铁, 等. 2011. 中国区域人为热释放的气候强迫[J]. 气候与环境研究, 16(6): 717–722. Chen Bing, Shi Guangyu, Dai Tie, et al. 2011. Climate forcing due to anthropogenic heat release over China[J]. Climatic and Environmental Research , 16(6): 717–722. |

| [] | Fan H L, Sailor D J. 2005. Modeling the impacts of anthropogenic heating on the urban climate of Philadelphia: A comparison of implementations in two PBL schemes[J]. Atmos. Environ., 39(1): 73–84. DOI:10.1016/j.atmosenv.2004.09.031 |

| [] | Fanger P O. 1972. Thermal Comfort: Analysis and Applications in Environmental Engineering[M]. New York: McGraw-Hill: 244. |

| [] | Flanner M G. 2009. Integrating anthropogenic heat flux with global climate models[J]. Geophys. Res. Lett., 36(2). DOI:10.1029/2008GL036465 |

| [] | Guyton A C. 1986. Textbook of Medical Physiology 7th ed[M]. Philadelphia, USA: W. B. Saunders Company: 1057. |

| [] | 何晓凤, 蒋维楣, 陈燕, 等. 2007. 人为热源对城市边界层结构影响的数值模拟研究[J]. 地球物理学报, 50(1): 74–82. He Xiaofeng, Jiang Weimei, Chen Yan, et al. 2007. Numerical simulation of the impacts of anthropogenic heat on the structure of the urban boundary layer[J]. Chinese Journal of Geophysics , 50(1): 74–82. |

| [] | Ichinose T, Shimodozono K, Hanaki K. 1999. Impact of anthropogenic heat on urban climate in Tokyo[J]. Atmos. Environ., 33(24-25): 3897–3909. DOI:10.1016/S1352-2310(99)00132-6 |

| [] | Khan S M, Simpson R W. 2001. Effect of a heat island on the meteorology of a complex urban airshed[J]. Bound.-Layer Meteor., 100(3): 487–506. DOI:10.1023/A:1019284332306 |

| [] | 陆燕, 王勤耕, 翟一然, 等. 2014. 长江三角洲城市群人为热排放特征研究[J]. 中国环境科学, 34(2): 295–301. Lu Yan, Wang Qingeng, Zhai Yiran, et al. 2014. Anthropogenic heat emissions in the Yangtze River Delta region[J]. China Environmental Science , 34(2): 295–301. |

| [] | Oke T R. 1988. The urban energy balance[J]. Progress in Physical Geography, 12(4): 471–508. DOI:10.1177/030913338801200401 |

| [] | Quah A K L, Roth M. 2012. Diurnal and weekly variation of anthropogenic heat emissions in a tropical city, Singapore[J]. Atmos. Environ., 46: 92–103. DOI:10.1016/j.atmosenv.2011.10.015 |

| [] | Sailor D J, Lu L. 2004. A top-down methodology for developing diurnal and seasonal anthropogenic heating profiles for urban areas[J]. Atmos. Environ., 38(17): 2737–2748. DOI:10.1016/j.atmosenv.2004.01.034 |

| [] | 石广玉, 戴铁, 檀赛春, 等. 2010. 全球年平均人为热释放气候强迫的估算[J]. 气候变化进展研究, 6(2): 119–122. Shi Guangyu, Dai Tie, Tan Saichun, et al. 2010. Preliminary estimate of the global average annual climate forcing resulted from anthropogenic heat release[J]. Advances in Climate Change Research , 6(2): 119–122. |

| [] | Taha H. 1997. Urban climates and heat islands: Albedo, evapotranspiration, and anthropogenic heat[J]. Energy and Buildings, 25(2): 99–103. DOI:10.1016/S0378-7788(96)00999-1 |

| [] | Xie M, Liao J B, Wang T J, et al. 2015. Modeling of the anthropogenic heat flux and its effect on air quality over the Yangtze River Delta region, China[J]. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 15(22): 32367–32412. DOI:10.5194/acpd-15-32367-2015 |

| [] | 谢旻, 朱宽广, 王体健, 等. 2015. 中国地区人为热分布特征研究[J]. 中国环境科学, 35(3): 728–734. Xie Min, Zhu Kuanguang, Wang Tijian, et al. 2015. Study on the distribution of anthropogenic heat flux over China[J]. China Environmental Science , 35(3): 728–734. |

| [] | 朱宽广, 谢旻, 王体健, 等. 2015. 长三角地区人为热时空分布特征研究[J]. 南京大学学报 (自然科学), 51(3): 543–550. Zhu Kuanguang, Xie Min, Wang Tijian, et al. 2015. Study of the temporal and spatial variation of anthropogenic heat flux over YRD[J]. Journal of Nanjing University (Natural Sciences) , 51(3): 543–550. |

2016, Vol. 21

2016, Vol. 21